Гдаль Оксенгендлер - Яды и противоядия

- Название:Яды и противоядия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гдаль Оксенгендлер - Яды и противоядия краткое содержание

В книге на примерах распространенных отравлений рассматриваются сущность и особенности взаимодействия реактивных структур организма, ядов и противоядий. Освещаются пути и характер научного поиска токсикологов, химиков, биохимиков, фармакологов в раскрытии молекулярных механизмов токсических процессов. В связи с расширяющимся внедрением химических веществ в различные сферы человеческой деятельности особое место в книге занимает описание достижений науки и практики в создании эффективных антидотов, характеризуются возможности и перспективы их применения.

Яды и противоядия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каковы же современные взгляды на возможности специфического воздействия на интоксикации метгемоглобинообразователями? Теоретически можно предположить, что если образование метгемоглобина является в основном результатом воздействия на кровь окислителей, то их химические антагонисты-восстановители — должны реактивировать видоизмененный ядом кровяной пигмент.

И действительно, реальное значение в качестве противоядий здесь приобрели вещества с противоокислительными свойствами, получившие общее название антиоксидантов.

Восстановители гемоглобина

Глюкоза. Одним из наиболее изученных средств такого рода считается глюкоза. Рядом отечественных и зарубежных исследователей показано ее благотворное влияние на процесс восстановления гемоглобина (деметгемоглобинизацию). Так, в опытах на собаках установлено, что при одновременном введении в организм глюкозы и большой дозы анилина в крови почти не определяется MtHb, в то время как у контрольных животных наблюдалась выраженная метгемоглобинемия. Весьма интересными были опыты с птицами, у которых в норме определяется очень высокий уровень сахара в крови. Оказалось, что у них кровяной пигмент почти не окисляется при воздействии таких сильных метгемоглобинообразователей, как амидо- и нитросоединения бензола. Однако если концентрацию сахара в крови у птиц снизить введением инсулина, то при тех же условиях опыта наблюдается ускорение образования метгемоглобина. [156] Следует отметить, что как антиоксидант инсулин в эксперимента на на животных оказался эффективным демётгемоглобинизирующим препаратом (Абрамова Ж. И. Лечение инсулином экспериментальной токсической метгемоглобинемии. — В кн.: Вопросы лечения профессиональных заболеваний и интоксикаций. Л., 1967, с. 164–166).

Механизм восстановления метгемоглобина глюкозой объясняют по-разному. Со времени классических работ Варбурга, А. И. Баха и других ученых, установивших биохимические закономерности окислительно-восстановительных процессов, известно, что глюкоза, окисляясь в организме, становится сильным восстановителем, в том числе и по отношению к гемоглобину. Такому действию глюкозы способствуют, в частности, ферментативные реакции дегидрирования при ее распаде в организме. Следовательно, и само восстановление метгемоглобина в гемоглобин в конечном счете — ферментативный процесс. С другой стороны, антидотное действие глюкозы усиливается защитными свойствами ее метаболита — глюкуроновой кислоты. Увеличение последней в организме усиливает нейтрализацию метгемоглобинообразующих ядов и токсичных продуктов их превращений (например, путем образования парных фенолглюкуроновых кислот). Хотя деметгемоглобинизирующее действие глюкозы само по себе не оспаривается, ряд исследователей обращают внимание на то, что для восстановления метгемоглобина со скоростью, на которую способны соответствующие ферменты эритроцитов, достаточно глюкозы, постоянно растворенной в крови. Поэтому, согласно данной точке зрения, повышение концентрации глюкозы в крови не может существенно изменить течение естественного процесса деметгемоглобинизации. Тем не менее в практическом плане следует учитывать, что в современных токсикологических руководствах глюкоза продолжает официально значиться в числе средств, — активно восстанавливающих метгемоглобин.

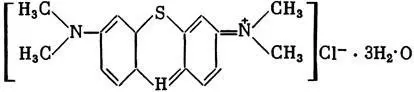

Метиленовый синий. Вторым веществом, которое принято рассматривать как антидот при токсических метгемоглобинемиях, является метиленовый синий:

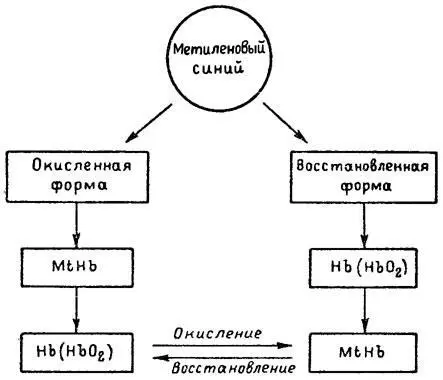

Оказалось, что это соединение обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом. Присоединяя 2 атома водорода, метиленовый синий восстанавливается, а восстановленная его форма в присутствии кислорода окисляется метгемоглобином. При этом последний в свою очередь восстанавливается в гемоглобин. Тем самым в крови создается равновесие между восстановленной и окисленной формами метиленового синего, с одной стороны, и гемоглобином и метгемоглобином — с другой. Равновесие это возникает при появлении в крови уже небольших количеств метгемоглобина. Вот почему на фоне метгемоглобиновой интоксикации (как показывает клинический опыт) малые дозы метиленового синего (50 мг) будут способствовать восстановлению метгемоглобина, в то время как в больших дозах (250–300 мг) это вещество, наоборот, становится метгемоглобинообразователем (рис. 14).

Механизм восстанавливающего действия метиленового синего на MtHb многие исследователи связывают также с обменом в организме сахаров, в частности с усилением окисления их метаболита — молочной кислоты — и превращением ее в пировиноградную кислоту. Эта реакция сопровождается гидрированием метиленового синего, который в свою очередь окисляется метгемоглобином. Надо, однако, — отметить, что у метиленового синего как антидота есть и отрицательные свойства. Самое опасное из них (и, к счастью, редко наблюдаемое) — внутрисосудистый гемолиз, т. е. разрушающее действие на эритроциты, — что приводит к выходу из них гемоглобина и растворению его в плазме крови. Возможны также у отдельных людей и нарушения со стороны центральной нервной системы, сердца, легких. Все это, конечно, снижает значение метиленового синего как лечебного препарата и не позволяет применять его в течение длительного времени.

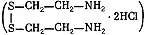

Сульфгидрильные соединения. Поскольку ни глюкоза, ни метиленовый синий не могут считаться достаточно приемлемыми восстановителями гемоглобина, вполне оправданными стали поиски антидотов такого типа действия среди других противоокислительных веществ. И здесь определенный успех был достигнут при изучении ряда органических соединений, содержащих SH-группы. Так, в лаборатории профессора М. С. Кушаковского было показано, что β-меркаптоэтиламин, или цистеамин (HS-CH 2-СH 2-NH 2·HCl), и ряд других меркаптосоединений (например, вещество строения HS-СН 2-СН 2-ОН) обладают способностью активно вмешиваться в ферментативные реакции восстановления метгемоглобина. Это же можно сказать и о многих аминодисульфидах, а также о метилированных производных цистеамина (N-диметил-цистеамин) и цистамина (N-N'-тетрадиметилцистамин). Важным свойством некоторых из названных веществ является их способность предупреждать образование метгемоглобина. Практически наиболее ценным сульфгидрильным антидотом оказался гидрохлорид цистамина

[157] При нетяжелых интоксикациях, когда концентрация метгемоглобина не превышает 25–30%, рекомендуется прием до 0,6 г цистамина, а при более опасных — прием этой дозы 2–3 раза в день в течение нескольких дней. В случаях, когда можно ожидать воздействия метгемоглобинообразователей (на производстве, при экспериментальных и испытательных работах, при необходимости приема в больших дозах соответствующих лекарственных препаратов и т. п.), антидот рекомендуется принимать в указанной дозо за 45–60 мин до предполагаемого контакта с токсичными агентами, т. е. профилактически. Как антиоксидант цистамин нашел широкое применение в качестве противолучевого препарата (радиопротектора).

, который к тому же заметно препятствует гемолизу.

Интервал:

Закладка: