Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Симбиотические отношения обеспечивают функционирование автотрофов и гетеротрофов в пределах единого симбиотрофного организма. Этот вопрос на основе анализа всей мировой литературы недавно рассмотрел выдающийся советский биолог, академик Меркурий Сергеевич Гиляров (1912—1985).

Автотрофные организмы в таком симбиотическом организме могут быть представлены как фотоавтотрофами, так и хемоавтотрофами. Физиология такой системы с участием фотоавтотрофов хорошо изучена на примере морских ресничных червей Convoluta roscoffensis, встречающихся огромными массами у берегов западной Франции и у островов Джерсей и Гернси (Великобритания). Вылупившись из яйца, эти черви заглатывают микроскопические зеленые водоросли, которые, оставаясь живыми, проникают через стенки их кишечника в полость тела. Из-за множества поглощенных водорослей черви приобретают ярко-зеленую окраску. Водоросли внутри червей, как им и полагается, занимаются фотосинтезом и снабжают своих хозяев пищей. В результате ротовое отверстие и пищеварительный аппарат становятся для червей ненужными и постепенно атрофируются. Учитывая интересы своих «кормильцев» (без фотосинтеза теперь не проживешь!), черви в дневное время ведут активный образ жизни в толще воды, а на ночь зарываются в песок. Встроенные фотоавтотрофы имеют и некоторые другие многоклеточные животные — зеленые гидры, двустворчатые моллюски тридакны и коралловые полипы. Именно сосуществование с микроскопическими водорослями зооксантеллами обеспечивает коралловым рифам колоссальную биологическую продуктивность, более нигде в океанах не достижимую.

Но и это не все. Самые поразительные открытия были сделаны недавно — когда было установлено, что некоторые животные, не имея собственной пищеварительной системы, питаются исключительно за счет хемоавтотрофов, которыми они инкрустированы. Здесь самым ярким примером являются вестиментиферы, принадлежащие к типу погонофор и обитающие на значительных глубинах океана в местах выхода богатых сероводородом термальных вод. Они буквально напичканы хемоавтотрофными тионовыми бактериями. Живут за счет хемоавтотрофных бактерий и некоторые морские олигохеты (Phallodrilus), обитающие у Бермудских островов и у Барьерного рифа Австралии, а также двустворчатый моллюск Solenomyia.

«Организм симбиотрофного животного при детальном морфологическом исследовании представляет собой комплекс организмов, — делает вывод М. С. Гиляров. — Физиологически каждое симбиотрофное животное, в сущности, не животное, а система, в которой обеспечивается относительно замкнутый круговорот биогенных элементов… На их примере видно, насколько условны представления об организме, насколько сложно дать определение этого понятия и его границ» [40] Гиляров М. С. Экологически автотрофные животные и их особенности. — Успехи современной биологии, 1983, т. 96, вып. 1(4), с. 11.

.

По существу, все высшие животные представляют собой не организмы, а надорганизмы, поскольку включают в себя целый комплекс микроорганизмов, способствующих пищеварению. Специально проведенные эксперименты показали, что стерильные особи (свободные от микроорганизмов) резко отличаются от обычных и должны быть охарактеризованы как неполноценные.

В масштабе биосферы можно говорить о чудесном симбиозе всего живого вещества Земли, идеально сбалансированном со средой обитания.

Вы помните бабочку из рассказа Рея Бредбери «И грянул гром» — бабочку, изменившую ход истории? Американский фантаст ничего не преувеличил. Биосфера — тонко сбалансированная система. И «маленькое изящное создание, способное нарушить равновесие», рожденное фантазией Бредбери, и «толстое тело коровы» из стихов Заболоцкого находят свое место «на карте живущих всего мира». Живи, живое…

Глава третья. Сгущения и пленки жизни

Все живое представляет неразрывное целое, закономерно связанное не только между собою, но и с окружающей косной средой биосферы.

В. И. Вернадский. 1926

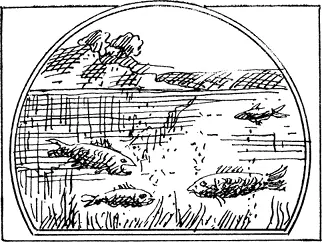

Из жизненного опыта нам хорошо известно, что жизнь размещена в биосфере очень неравномерно, и площади, густо населенные живыми организмами, чередуются с пустынными пространствами. Такая неравномерность распределения живого вещества наблюдается в биосфере повсеместно — на суше и на море, на земле и под землей.

В. И. Вернадский выделял две формы концентраций жизни: жизненные пленки , прослеживаемые на огромных площадях (например, планктонная пленка жизни, покрывающая всю верхнюю часть водной толщи океана), и сгущения жизни , имеющие более локальное распространение (например, сгущения стоячих водоемов). Мощность концентраций жизни обычно измеряется единицами или десятками, значительно реже — одной-двумя сотнями метров, т. е. по отношению к биосфере в целом — ничтожными величинами. Остальная часть биосферы представляет собой зону разрежения живого вещества .

Пленки и сгущения жизни являются областями наибольшей биогенной миграции атомов и трансформации энергии в биосфере. Развивая идеи Вернадского, А. И. Перельман отметил, что вся биосфера по вертикали отчетливо разделяется на две зоны: верхнюю, в которой происходит фотосинтез, и нижнюю, где фотосинтетические реакции невозможны. Он предложил верхнюю зону называть «фитосферой», а нижнюю — «редусферой». Н. Б. Вассоевич, критикуя эти названия, предлагал соответственно для зон название «фотобиосфера» и «мелабиосфера» (от древнегреческого корня «мела(н)», темный). Однако термин «мелабиосфера» также не является вполне удачным, поскольку он лишь одной буквой отличается от других терминов Н. Б. Вассоевича — «метабиосфера» и «мегабиосфера». Представляется поэтому, что нижнюю зону биосферы лучше называть не мелабиосферой, как предлагает Н. Б. Вассоевич, а меланобиосферой .

Граница между фотобиосферой и меланобиосферой на суше почти совпадает с дневной поверхностью: свет проникает в глубь почвы лишь на несколько миллиметров. В водной среде положение границы определяется прозрачностью воды. Толщина зоны фотосинтеза изменяется от нескольких сантиметров в быстротекущих реках, несущих значительное количество ила, до первой сотни метров (максимально до 180 м) на удаленных от суши участках океана. В соответствии с этим мощность фотобиосферы колеблется от нескольких миллиметров до первой сотни метров (на суше — вверх от дневной поверхности: вековые леса, в океане — вниз от поверхности моря: зона фотосинтеза). Мощность меланобиосферы на 1—2 порядка больше: в океанах — это вся водная толща ниже зоны фотобиосферы и заселенный слой донных осадков, на континентах — слой биосферы от дневной поверхности до нижней границы распространения активной бактериальной жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: