Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таблица 3

Схема гидробиохимической зональности земной коры, по Л. Е. Крамаренко (1975, 1983)

| Зоны | Eh, мВ | Микроорганизмы (примеры) | К [46] К — соотношение аэробных и анаэробных бактерий. |

Продукты жизнедеятельности бактерий (биогенное вещество) |

|---|---|---|---|---|

| Аэробная (I) | +800÷+100 | Тионовые, нитрифицирующие, метаноокисляющие, водородокисляющие бактерии | До ∞ | SO 4 2−, NO 3 −, NO 2 −, CO 2, окисные формы металлов |

| Смешанная (II) | +100÷−200 | Тионовые, нитрифицирующие, водородокисляющие, денитрифицирующие, сульфатвосстанавливающие, метанпродуцирующие, водородпродуцирующие бактерии | Около 1 | SO 4 2−, NO 3 −, NO 2 −, CO 2, окисные формы металлов H 2S, N 2, H 2, CH 4, восстановленные формы металлов |

| Анаэробная (III) | −200÷−400 и ниже | Сульфатвосстанавливающие, денитрифицирующие, метанпродуцирующие, водородпродуцирующие бактерии | До 0 | H 2S, N 2, H 2, CH 4, восстановленные формы металлов |

| Отсутствия бактерий (IV) | Не обнаруживаются | CH 4, N 2, H 2S, восстановленные формы металлов |

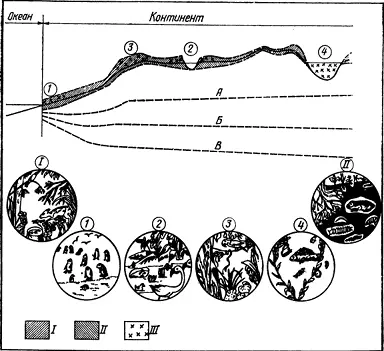

С учетом этого обстоятельства на суше можно выделить 5 следующих экогоризонтов биосферы (рис. 4, сверху вниз): 1) наземную пленку жизни; 2) почвенную пленку жизни; 3) аэробный подземный экогоризонт, соответствующий аэробной гидробиохимической зоне; 4) аэробно-анаэробный подземный экогоризонт (смешанная гидробиохимическая зона); 5) анаэробный подземный экогоризонт (анаэробная гидробиохимическая зона). Последние три зоны соответствуют стигобиосфере по Л. Цветкову.

Рис. 4. Экогоризонты, концентрации и разрежения жизни на суше: I — наземная пленка жизни; II — почвенная пленка жизни; III — сгущения жизни; 1 — береговое; 2 — пойменное; 3 — влажных дождевых лесов тропиков и, отчасти субтропиков; 4 — сгущения стоячих водоемов; А—В — разрежения жизни: А — аэробный подземный экогоризонт; Б — аэробно-анаэробный подземный экогоризонт; В — анаэробный подземный экогоризонт

Живое вещество распределяется неравномерно не только в вертикальном сечении биосферы, но и по площади. Владимир Иванович выделял на суше: а) береговые и б) пойменные сгущения жизни. Учитывая современные данные по определению биомассы различных экосистем, выполненные Н. И. Базилевич, Л. Е. Родиным и И. Н. Розовым, можно выделить третий тип сгущений такого рода — влажных дождевых лесов тропиков и отчасти субтропиков .

Береговые сгущения жизни, по Вернадскому, представляют собой морские побережья и прибрежные территории суши. Высокая концентрация живого вещества обусловлена здесь благоприятной обстановкой, создаваемой контактом двух основных сред обитания живых организмов — морской и наземной. Два соседних сообщества — наземное, береговое, и морское, прибрежное, — непосредственно примыкают друг к другу и находятся в тесном взаимодействии.

Однако везде ли на Земле морские побережья являются сгущениями жизни? Посмотрим на физическую карту мира. Значительную часть прибрежных территорий Америки, Африки, Азии и Австралии занимают пустыни. Арктические и антарктические побережья по абсолютным цифрам плотности живого вещества также нельзя отнести к сгущениям жизни. Очевидно, что на концентрацию жизни большое влияние оказывает и климатический фактор. Однако если мы сравним плотность жизни в центре Антарктического континента или Гренландии и на их побережьях, то убедимся, что для данных климатических условий побережье, действительно, сгущением жизни является. Лишь при благоприятном климате, например на Средиземноморье, морские побережья служат наглядным примером сгущений жизни в абсолютном выражении.

Второй тип сгущения жизни на материках — пойменный — Вернадский охарактеризовал в «Очерках геохимии» как «скопление жизни в бассейнах великих рек», включая сюда не только плодородные долины рек, но и их дельты. По современным данным, эти экосистемы характеризуются наивысшей на суше продуктивностью: при ничтожной площади (меньше 1%) они производят 10% живого вещества. Увеличение продукции более чем на порядок против среднего стандарта наземных экосистем объясняется обильным снабжением пойм и особенно дельт элементами минерального питания. Вернадский в качестве примеров пойменных сгущений жизни приводил Амазонку, Ориноко, Замбези, Обь и Иртыш. Однако и здесь климатический фактор вносит свои коррективы — наиболее значительной фитомассой обладают экосистемы поймы только в пределах субтропического и тропического пояса. Поэтому долины наших великих рек Оби и Иртыша примерами сгущений живого вещества служить не могут.

«По-разному соткан ковер, накинутый богатой цветами флорой на обнаженное тело земли; он гуще там, где солнце поднимается выше на всегда безоблачном небе, — и реже у полюсов, где постоянно возвращающиеся морозы убивают то распускающуюся почку, то созревающий плод», — писал Александр Гумбольдт. Там, где «солнце поднимается выше», и располагается последний тип сгущений живого вещества на континентах — влажных дождевых лесов тропиков и отчасти субтропиков. Их фитомасса достигает рекордной величины: 650 т/га (в нашей тайге 200—250 т/га), а суммарная фитомасса тропических и субтропических лесов составляет около 60% всего живого вещества нашей планеты.

Тропические леса, по образному сравнению Д. В. Панфилова, напоминают застывший в падении зеленый водопад. Гетеротрофы по биомассе значительно уступают фотоавтотрофам и отличаются поразительным разнообразием видового состава. Так, во влажных тропических лесах на площади всего в несколько квадратных километров встречается в среднем 97 видов млекопитающих, 464 вида птиц, 93 вида пресмыкающихся, 54 вида земноводных. При этом биомасса почвенных животных в 4 раза выше, чем биомасса наземных обитателей. Основу почвенной зоомассы составляют дождевые черви.

Казалось бы, при огромной биомассе живого вещества во влажных дождевых лесах тропиков и субтропиков должно происходить интенсивное накопление необиогенного вещества. Однако поскольку деревья в этих лесах являются вечнозелеными, сезонного поступления отмершей органики в опад не происходит, и толщина лесной подстилки здесь не превышает нескольких сантиметров. Насекомые, главным образом термиты, очень быстро уничтожают отмершие части растений (опавшие листья, ветви, упавшие и даже стоящие на корню стволы отмерших деревьев). Толстые ветви деревьев уничтожаются насекомыми почти полностью за 3—5 лет, а лежащие на земле сухие листья и мелкие веточки исчезают по прошествии немногих месяцев. Завершают процесс разложения органики грибы и бактерии. В обилии почвенных сапротрофов в тропических лесах легко убедиться: достаточно провести ногой борозду по почве — и взору откроется густое переплетение беловатых нитей мицелиев грибов, живущих в симбиозе с древесными растениями. В результате столь активной деятельности сапротрофов необиогенное вещество во влажных дождевых лесах тропиков и субтропиков практически не накапливается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: