Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Благодаря концентрационной функции живого вещества во многих живых организмах обособляются минеральные образования. Морфологически они очень разнообразны. В качестве примеров можно назвать минеральные включения в тканях высших растений, капельки элементарной серы в клетках некоторых бактерий, раковины моллюсков и брахиопод, панцири диатомовых водорослей, скелеты животных и т. д.

Минералы, входящие в состав живого вещества, сейчас получили название « биоминералов », и наука, занимающаяся их изучением, обособилась в самостоятельную отрасль минералогии — биоминералогию. Ее основы в конце 10‑х годов нашего века были заложены Я. В. Самойловым (правда, сам Самойлов предлагал для новой отрасли науки другое, менее удачное название — «палеофизиология»). Своими современными успехами биоминералогия в значительной мере обязана профессору Хейнцу А. Ловенштаму — выдающемуся ученому, вынужденному покинуть родную ему Германию в годы фашизма и сейчас работающему в США.

В телах живых организмов биоминералы могут встречаться изолированно. Однако чаще биоминералы слагают наружный или внутренний скелет живых организмов. Внутренний скелет все представляют себе хорошо; наружным скелетом является футляр, которым организм защищает себя от внешней среды. Это известковые раковины моллюсков, морских ежей, роговые панцири черепах, раков и некоторых древних рыб. У одноклеточных организмов, особенно планктонных, наружный скелет в особой моде. Щеголяют в нем не только животные из подцарства простейших, но и многие водоросли. Форма панциря может быть довольно разнообразной, а что касается его материала, то многолетний (измеряемый сотнями миллионов лет) опыт показал, что лучше всего подходят для этого дела аморфный кремнезем (его предпочитают наиболее примитивные организмы — одноклеточные водоросли, простейшие и губки) и углекислый кальций. Некоторые организмы, впрочем, отдают предпочтение сульфатам.

Высшие растения скелета не имеют, и их минеральная составляющая представлена так называемыми фитолитами — продуктами выделения в форме кристаллов или округлых включений. Фитолиты состоят из неорганического (кремнезем) или органо-минерального вещества (щавелевокислый кальций). А некоторые многоклеточные водоросли, в противоположность высшим растениям, предпочитают, подобно животным, «подпорки» из карбоната кальция.

Низкоорганизованные виды организмов, как правило, выделяют только один минерал, хотя разные их виды, порядки и классы могут секретировать разные минералы. У более сложно организованных животных скелет может быть построен из двух минералов, а иногда в их теле представлен и какой-нибудь третий минерал. Например, у некоторых моллюсков раковины сложены из арагонита и кальцита, а жевательный аппарат инкрустирован кристаллами гетита — гидрата окиси железа. Моллюски в отличие от человека получают свои железные зубы не в кабинете стоматолога, а еще в колыбели — у природы.

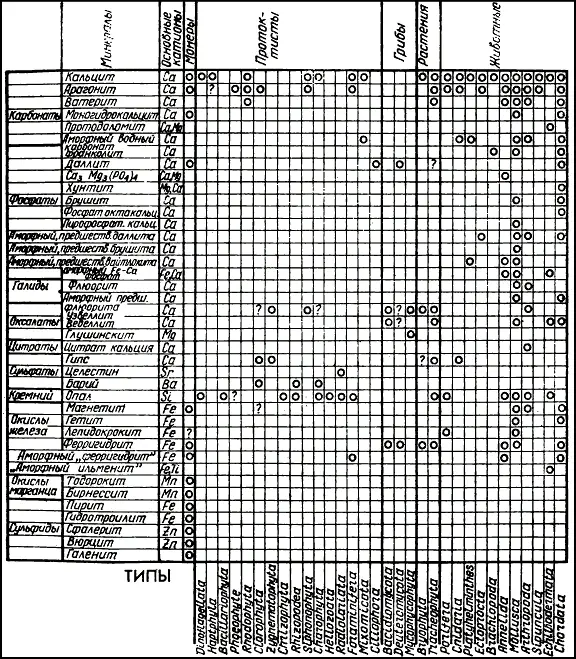

X. А. Ловенштам составил таблицу, иллюстрирующую распределение минералов в составе разнородного живого вещества (рис. 5). Оказалось, что среди крупных таксонов органического мира наибольшее количество минералов образуют многоклеточные животные: моллюски (20 минералов) и позвоночные (17). Большинство минеральных образований, входящих в состав живого вещества, плохо растворимо в морской воде и благодаря этому после отмирания организмов накапливается в осадках (из этого правила имеются, конечно, и исключения).

Рис. 5. Минералы, образуемые живыми организмами (по Ловенштаму, 1984). Наверху — названия царств органического мира (по Маргелис, 1983), внизу — названия типов

По степени концентрации химических элементов Вернадский разбил живые организмы на 4 группы. В первую группу — «организмы какого-либо элемента» — были включены организмы, концентрирующие данный элемент в количестве 10% и выше. Существуют, например, кремниевые организмы (диатомовые водоросли, радиолярии, кремниевые губки), кальциевые (бактерии, водоросли, простейшие, моллюски, брахиоподы, иглокожие, мшанки и кораллы), железные (железобактерии) и т. д. Во вторую группу — «богатые каким-либо элементом» — относились организмы, содержащие данный элемент в количестве около 1% и выше (до 10%). При этом содержание элементов в первых двух группах должно быть выше, чем кларк данного элемента. Третью группу составляют «обычные организмы», четвертую — «бедные данным элементом».

Развивая эти представления с несколько иных позиций, югославский геохимик В. Омальев недавно ввел понятие биогеохимического фона, которое он предложил обозначать термином «вернадский» (по аналогии с кларком). Биогеохимический фон, или вернадский, — это среднее содержание какого-либо элемента в живом веществе — как в разнородном живом веществе биосферы в целом, так и в живом веществе отдельных типов, классов, родов или видов живых организмов.

Один из основоположников геохимии, известный норвежский ученый Виктор Мориц Гольдшмидт (1888—1947) в разработанной им геохимической классификации элементов выделил особую группу биофильных элементов, включив туда углерод, водород, кислород, азот, фосфор, серу, хлор и йод. Следуя по этому пути, академик Б. Б. Полынов в 1948 г. предложил выделять группу элементов-органогенов, подразделяя ее на: а) абсолютные органогены, без которых совершенно невозможно существование организмов (водород, углерод, кислород, азот, фосфор, сера, калий, магний) и б) специальные органогены, необходимые для многих организмов, но необязательные для всех. Через 8 лет В. А. Ковда добавил в число абсолютных органогенов еще 6 элементов: йод, бор, кальций, железо, медь и кобальт. В дальнейшем число органогенов неудержимо росло, и в настоящее время установлено, что, если учитывать и те элементы, которые содержатся в небольших количествах, в состав живого вещества входят все элементы таблицы Менделеева. При этом, как установили Г. Н. Саенко, М. Д. Корякова, В. Ф. Макиенко и И. Г. Добромыслова, организмы концентрируют из среды не один какой-либо элемент, а целую группу их, обычно состоящую из 4—7 поливалентных элементов. Это явление получило название специфического группового концентрирования.

Интенсивность вовлечения химического элемента в биотический круговорот академик Б. Б. Полынов предложил измерять частным от деления числа, показывающего количество элемента в золе организма, на число, характеризующее его содержание в исходной породе. Позднее ученик Б. Б. Полынова профессор А. И. Перельман стал называть эту величину «коэффициентом биологического поглощения». В целом для биосферы говорят о биофильности элементов: отношении их среднего содержания в живом веществе к кларку данного элемента в литосфере. Наибольшей биофильностью характеризуется углерод, менее биофильны азот и водород.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: