Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

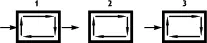

Московский ученый Дмитрий Викторович Панфилов, труды которого мы уже неоднократно цитировали, выступая на 23‑м Международном географическом конгрессе в Москве (1976), впервые предложил выделить три основных типа экосистем: транзитный, автономный и аккумулятивный. Транзитные экосистемы характеризуются постоянным привносом и выносом элементов минерального питания растений, автономные — слабым привносом и выносом, а аккумулятивные — значительным привносом и слабым выносом вещества (рис. 6). В качестве примеров аккумулятивных систем Д. В. Панфилов привел океанические абиссали, мангры, болота и др. Накапливается же здесь не что иное, как необиогенное вещество — органическое (в манграх и болотах) или неорганическое (океанические абиссали). Дальнейшее развитие и уточнение этой концепции было произведено Д. В. Панфиловым в монографии «Классификация, география и антропогенная трансформация экосистем» (1980), написанной совместно с Ю. А. Исаковым и Н. С. Казанской.

Рис. 6. Типы экосистем (по Панфилову, 1976): 1 — транзитный тип; 2 — автономный; 3 — аккумулятивный. Стрелками обозначен поток питательных веществ

Фактор, обеспечивающий концентрацию необиогенного вещества в экосистемах, недавно было предложено называть экофактором [57] См.: Лапо А. В. Живое вещество биосферы и формирование осадочных пород и руд. — Изв. АН СССР, сер. геол., 1977 №11, с. 121—130.

. Первым, кто подчеркнул важности этого фактора при накоплении каустобиолитов, был известный советский микробиолог Владимир Оттонович Таусон (1894—1946), автор блестяще написанных научно-популярных книг «Наследство микробов» (1947) и «Великие дела маленьких существ» (1948).

К компетенции экофактора можно отнести и условия, исключающие привнос в экосистему значительных количеств терригенного материала, разбавляющего необиогенное вещество: выровненный рельеф окружающей территории и слабые колебательные движения земной коры. Те участки биосферы, в которых происходит формирование биогенных или хемогенных осадков, не нарушаемое привносом терригенного материала, называют бассейнами концентрации. К ним, по представлениям академика Дмитрия Васильевича Наливкина (1889—1982), относятся бассейны, где накапливаются фосфатные, марганцевые, железистые и другие осадки; бассейнами концентрации являются и торфяные болота.

Все приведенные выше рассуждения относятся к той начальной стадии формирования осадочных пород, которая протекает в биосфере. В масштабе геологического времени консервация необиогенного вещества в аккумулятивных экосистемах — явление сугубо временное, нечто вроде хранения багажа в автоматической камере на вокзале. Нормально жизнь забирает обратно свой багаж (то бишь необиогенное вещество). Нужны какие-то исключительные обстоятельства, чтобы ячейка камеры хранения осталась невскрытой, а багаж — замурованным в ней. При аккумуляции осадков таким чрезвычайным обстоятельством является процесс захоронения.

«Основным содержанием процесса образования любого местонахождения (органических остатков. — А. Л. ) нужно считать превращение органических остатков из компонентов биосферы в компоненты литосферы, — писал И. А. Ефремов [58] Ефремов И. А. Тафономия и геологическая летопись. Кн. 1. — Труды Палеонтологического института АН СССР, 1950, т. 24, с. 101.

. — Продукты биосферы, переходя в литосферу, становятся членами минеральных ассоциаций осадочных пород и в качестве таковых подчиняются всем закономерностям и дальнейшим судьбам процессов литосферы. Самый переход остатков биосферы в литосферу мы и называем захоронением».

Только так. Только будучи удаленным из биосферы, т. е. став изолированным от процессов активного разложения, необиогенное вещество получает шанс на сохранение в течение миллионов лет геологической истории. Только перестав быть осадком и превратившись в горную породу.

Классик геологии немецкий ученый Иоганнес Вальтер, слова которого мы цитировали в эпиграфе к этой главе, лаконично сформулировал следующий тезис: «Отложениями мы называем все образующиеся скопления вещества — породами делаются лишь те, которые сохранились».

Переход биогенного вещества в ископаемое состояние, его трансформацию из необиогенного вещества в палеобиогенное можно назвать тафофактором формирования осадочных пород (от греческого слова «тафос» — могила). Применительно к палеонтологии учение о захоронении органических остатков в земной коре (тафономию) создал Иван Антонович Ефремов (1907—1972) — выдающийся палеонтолог и писатель, известный миллионам читателей как автор романов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и других произведений.

Наиболее общим случаем захоронения необиогенного вещества на суше является погружение бассейна его аккумуляции. Однако захоронение может быть и внезапным. На памяти человечества происходили случаи катастрофических захоронений целых городов. Общеизвестен случай с Помпеей, засыпанной слоем вулканического пепла толщиной 4 м. А вот другой пример, менее известный: 31 мая 1970 г. город Юнгай в горах Перу в течение нескольких секунд был затоплен десятиметровым (!) слоем грязи. Такого же рода внезапные захоронения могли происходить и в геологическом прошлом. Не столь уж редки, например, находки «ископаемых лесов» — скоплений минерализованных древесных стволов, захороненных на месте своего произрастания. А ведь если дерево не успело сгнить до того, как его перекрыло осадками, значит, процесс его захоронения происходил очень быстро. В океанах захоронение малоустойчивого биогенного вещества также может происходить в результате очень интенсивного осадконакопления и изоляции тем самым очередных порций осадка от агрессивного воздействия морских вод и деятельности донной фауны.

Общая обстановка на суше не способствует биогенному осадкообразованию. И. А. Ефремов предложил называть ультрафациями те обстановки, которые благоприятствуют захоронению биогенного вещества. От материка же, как отмечает Ефремов, в геологической летописи остается пустота, окруженная поясом ультрафаций.

Полную противоположность континенту в этом отношении представляет океан, точнее, его донная пленка. Уже упоминалось, что донная пленка жизни имеет исключительное значение в формировании осадочных пород, поскольку здесь существуют условия для сохранения биогенного вещества в течение длительного геологического времени. «По мере падения сверху остатков жизни и взмученных частей косной материи — нижние слои морской грязи становятся безжизненными, и образованные жизнью химические тела не успевают перейти в газообразные продукты или войти в новые живые вещества. Живой слой грязи никогда не превышает немногих метров, между тем как он непрерывно растет с поверхности. Снизу он неустанно замирает» [59] Вернадский В. И. Биосфера. I—II. Л., Научное хим.-техн. изд-во, 1926, с. 131. При перепечатке этого абзаца в «Избранных сочинениях» Вернадского допущена опечатка.

. Именно здесь звуча последние аккорды великой симфонии жизни, а необиогенное вещество, выходя из биосферы, превращается с ходом геологического времени в палеобиогенное.

Интервал:

Закладка: