Г. Глезер - Кирза

- Название:Кирза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Глезер - Кирза краткое содержание

При въезде в военный поселок Звездный Пермского края стоят бронзовые кирзачи весом 40 кг. «Солдатские сапоги» – памятник не только воинской славе, но и первому отечественному композиционному материалу, изготовленному с использованием синтетических компонентов, кирзе.

Кирза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но вернемся к изобретению Поморцева. По мнению Артиллерийского комитета, «керза могла быть применена взамен кожи». Ее успешно испытали как материал для конской амуниции, сумок и чехлов во время Русско-японской войны. Министерство промышленности экспонировало образцы материалов, созданных по методу Поморцева, на международных выставках в Льеже (1905) и в Милане (1906). Труд Михаила Михайловича был отмечен золотой медалью в Милане и малой серебряной на Всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году.

Когда началась Первая мировая война, М. М. Поморцев предложил безвозмездно использовать его заменители кожи для изготовления солдатских сапог. Сделали и успешно испытали опытные партии. Военно-промышленный комитет рекомендовал изготовить крупную партию таких сапог для армии… Но тут вмешались фабриканты кожаной обуви, которым производство искусственной кожи было невыгодно, и начали всячески препятствовать передаче заказа, а после кончины Михаила Михайловича в 1916 году и вовсе похоронили это дело. Кирзовые сапоги появились уже в Красной армии.

Имя М. М. Поморцева, метеоролога, аэролога, конструктора ракет, занимает в истории отечественной космонавтики достойное место. Однако его имя как изобретателя кирзы со временем практически утеряно, ссылки на его работы в материаловедческой и исторической литературе отсутствуют. Хотя, по свидетельству М. И. Павлушенко, автора монографии «Михаил Михайлович Поморцев. 1851-1916» (Москва: Наука, 2003), научные сотрудники НИИ кожи Министерства легкой промышленности в частных беседах уверяли, что труды Поморцева они считают базовыми в производстве заменителей кожи и что его имя чтят специалисты. Будем считать, что и эта статья – вклад в восстановление исторической справедливости.

Какова дальнейшая судьба кирзы? Джинн был выпущен из бутылки, и о нем вспомнили уже в советской России, когда нужно было обуть босую страну в удобную, практичную и дешевую обувь. Материал быстро приобрел популярность. В одном из своих интервью легендарный М. Т. Калашников на вопрос, чем объяснить такую востребованность его автомата в течение столь длительного времени, ответил: простотой и надежностью. О кирзе можно сказать то же самое.

Однако в 20-е годы стало ясно, что для массового производства кирзы нужна водоотталкивающая пропитка подешевле, состоящая из более распространенных веществ, нежели канифоль, желток и парафин. В идеале подошел бы натуральный каучук, но в России его не было. Можно ли найти ему недорогую замену?

К тому времени первые образцы синтетического каучука уже были получены в лабораториях советских исследователей. В 1901 году русский химик И. В. Кондаков (1857-1931) открыл процесс каталитической полимеризации диметилбутадиена и синтезировал из него первый эластичный полимер. В 1910 году знаменитый С. В. Лебедев впервые получил образец синтетического бутадиенового каучука. Он предложил использовать металлический натрий в качестве катализатора полимеризации, поэтому полимер, полученный по этому методу, называют натрий-бутадиеновым каучуком. А в 1915-1916 годах русский химик Б. В. Бызов получил патент на способ получения бутадиена из нефти и его полимеризацию. Однако это были лабораторные изыскания, да и нефти в России в то время добывали мало. Нужна была технология получения дешевого синтетического каучука из доступного в России сырья.

В 1926 году Высший совет народного хозяйства СССР объявил конкурс на разработку лучшего метода промышленного получения синтетического каучука. Условия – представить два килограмма продукта и полное описание промышленной технологии. Сырье должно быть дешевым и доступным, а себестоимость не выше, чем у натурального каучука.

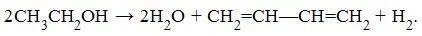

Тогда в России нефти особенно-то не было, зато было много картошки, из которой гнали этиловый спирт. Вот из этого спирта С. В. Лебедев с коллегами и сумел сделать первый синтетический бутадиеновый каучук. Ключевой, как ни странно, оказалась первая стадия процесса – получение бутадиена. Это была настоящая находка – одностадийный процесс на смешанном цинкоалюминиевом катализаторе:

А процесс полимеризации бутадиена под действием натрия С. В. Лебедев, как мы помним, разработал 15 годами ранее. Полимер получился действительно дешевым. Жена Лебедева вспоминала, что образец синтетического каучука, который Лебедев отправил на конкурс в деревянном ящике, был похож на коврижку медового цвета, но с отвратительным запахом.

С. В. Лебедев выиграл конкурс и получил премию – 100 тысяч рублей. Однако главной наградой стало строительство в 1932-1933 годах трех заводов по производству синтетического каучука по его методу. Кстати, с 1932 по 1990 год СССР занимал первое место в мире по объемам производства этого продукта.

С появлением отечественного синтетического каучука у кирзы начинается вторая жизнь. К тому времени в СССР уже была создана инфраструктура новой отрасли – промышленности искусственных кож и пленочных материалов. Первые заводы по изготовлению кожзаменителей вступили в строй в 1930-е годы. Тогда же, в 1931 году, решением правительства были созданы государственный трест «Кожсуррогат» и Центральная научно-исследовательская лаборатория, которую в 1939 году преобразовали в Центральный научно-исследовательский институт заменителей кожи (ЦНИИКЗ), а в 1957 году – во Всесоюзный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи (ВНИИПИК), который существует по сей день. В лабораториях и на заводах стали разрабатывать технологию новой водонепроницаемой пропитки для кирзы на основе синтетического каучука, которая шла на голенища сапог. Их испытания проходили в боевых условиях во время финской войны.

Первые опыты были неудачными: кирза растрескивалась, плохо держала тепло и не «дышала». Свойство воздухопроницаемости, которое получил М. М. Поморцев, используя свой рецепт эмульсии, казалось, было утрачено навсегда. Интерес к кирзе стал потихоньку остывать.

Но дальше случилось то, что описано в документах, хранящихся в Политехническом музее, – в подлинниках автобиографии и коротких воспоминаний одного из разработчиков кирзы на основе синтетического каучука, химика А. М. Хомутова.

В 1937 году Александр Михайлович Хомутов стал главным инженером завода «Кожимит» в Москве. С его приходом начали осваивать синтетический каучук для изготовления искусственной кожи. Но события стали развиваться стремительно. «В 1938 году меня пригласили в нарвоенком обороны на совещание, – пишет А. М. Хомутов. – На совещании нам сообщили, что возможна война с фашистской Германией. Очень тяжелое положение со снабжением армии обувью. Кожи нет. Необходим заменитель кожи для голенищ сапог». Задача была поставлена жестко: срочно ускорить работы в этой области. Основные требования: сырье должно быть отечественным и доступным, заменитель кожи – гигиеничным, а кроме того, надо создать производственную базу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: