Лев Мухин - Мир астрономии

- Название:Мир астрономии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Мухин - Мир астрономии краткое содержание

Мир астрономии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Геометродинамика, ОТО предсказывает удивительные явления, которые должны происходить в нашем мире: изменение темпа течения времени, искривление лучей света в сильных полях тяготения и многое другое. Но нас сейчас будут интересовать несколько иные вещи.

Обратимся к основному отличию ОТО от классической физики Ньютона при рассмотрении Вселенной, мира. Об этом отличии лучше всего сказал сам Эйнштейн: «Потребовалась жестокая борьба (для Ньютона), чтобы прийти к понятию независимого и абсолютного пространства, неоценимому для развития теории… Выводы Ньютона при современном ему состоянии науки были единственно возможными и, в частности, единственно плодотворными.

…Не менее напряженные усилия потребовались для того, чтобы впоследствии преодолеть это понятие (абсолютного пространства)».

Итак, пространство не абсолютно, оно динамично, оно живет. И самым важным свойством уравнений Эйнштейна, по крайней мере для космологии, является то, что они позволяют представить себе, как жила, живет и будет жить в дальнейшем наша Вселенная.

Начиная рассказ об этом, нельзя не подчеркнуть, что Эйнштейн на первых порах намеренно искал такое решение своих уравнений, которое «давало» бы однородную и статичную Вселенную. То есть сначала и Эйнштейн, так же как и Ньютон, оказался в плену идеи, если так можно выразиться, «статичной вечности».

Первым человеком, которому удалось на основании уравнений Эйнштейна получить принципиально новые выводы о структуре нашей Вселенной, был советский математик А. Фридман. Ему было всего 37 лет, когда он умер от брюшного тифа в Ленинграде в 1925 году.

Фридман был разносторонним человеком. Он выполнил интересные работы в области метеорологии и гидромеханики. Но имя свое ученый обессмертил работами по космологии. Первая статья 1922 года, где он нашел новое космологическое решение уравнений ОТО, говорила о том, что наш мир, наша Вселенная нестационарна. Она замкнута и непрерывно расширяется. Эйнштейн отреагировал на эту статью отрицательно, немедленно опубликовав «Замечание», в котором содержалось опровержение выводов Фридмана. Но великий Эйнштейн оказался неправ. Он признал это в 1923 году: «Я считаю результаты г. Фридмана правильными и проливающими новый свет…»

Сегодня в научной литературе прочно утвердился термин «Вселенные Фридмана». Что же это такое?

Фридман нашел два решения уравнений Эйнштейна, каждое из которых зависит от средней плотности материи во Вселенной. Если средняя плотность ρ меньше некоторой величины ρ кр или равна ей, то Вселенная может быть пространственно как бесконечной, так и конечной, но расширение ее будет продолжаться всегда. Если же значение средней плотности больше критической (ρ > ρ кр ), неизбежно получается замкнутая (но безграничная!) Вселенная. Силы гравитации в этом случае должны в конце концов остановить расширение Вселенной, и она рано или поздно начнет сжиматься.

Попробуем пояснить, как совмещаются понятия конечности и безграничности. Наглядный пример здесь достаточно прост. Возьмем поверхность резинового надувного шарика. Она конечна, как бы мы этот шар ни раздували. Но в то же время она и безгранична, так как, путешествуя по этой поверхности, мы никогда не доберемся до границы. В крайнем случае вернемся туда, откуда начали свой путь. Эту аналогию полезно запомнить, она еще не раз нам пригодится.

Итак, на сцене появились динамические модели Вселенной. И сразу же возникло множество вопросов. Ведь модели Фридмана — его Вселенные — построены пером теоретика (да и вообще все, что мы до сих пор обсуждали, было гениальными теоретическими построениями), и только данные наблюдательной астрономии могли подтвердить или опровергнуть эти модели — модели расширяющейся Вселенной. О чем же они свидетельствовали в то время?

Еще в 1914–1917 годах астрономы выяснили поразительный факт, которому, к сожалению, сначала не придали значения: большинство далеких галактик разбегаются от нашей Галактики с довольно большими скоростями, причем самые далекие из них с самыми большими скоростями.

На последнее обстоятельство обратил внимание еще в 1919 году американский астроном X. Шепли, но не сумел объяснить его («Вселенные Фридмана» еще не были созданы!). И лишь в 1929 году американский астроном Э. Хаббл вывел свой знаменитый закон, гласящий, что скорость разлета галактик прямо пропорциональна расстоянию от нашей Галактики . V = Hr, где V — скорость галактики, r — расстояние, H — так называемая постоянная Хаббла. Закон Хаббла — один из краеугольных камней современной космологии, и поэтому нам следует остановиться на этом явлении подробнее.

Каждый, кто стоял на железнодорожной платформе и наблюдал приближающийся и проходящий мимо скорый поезд, знает, что тон гудка меняется при движении поезда. Частота звука увеличивается, когда поезд подходит к платформе, и понижается, когда он удаляется от вас. Это следствие так называемого эффекта Доплера, хорошо известного в физике.

Пример движущегося по направлению к нам, а потом удаляющегося от нас источника звукового сигнала является прекрасной его иллюстрацией. Звук представляет собой бегущие в воздухе волны. Пусть источник звука дает постоянную частоту, длину волны. Длина звуковой волны — это произведение скорости звука на интервал времени между «гребнями волны». Если источник звука неподвижен, то человек всегда будет слышать один и тот же тон.

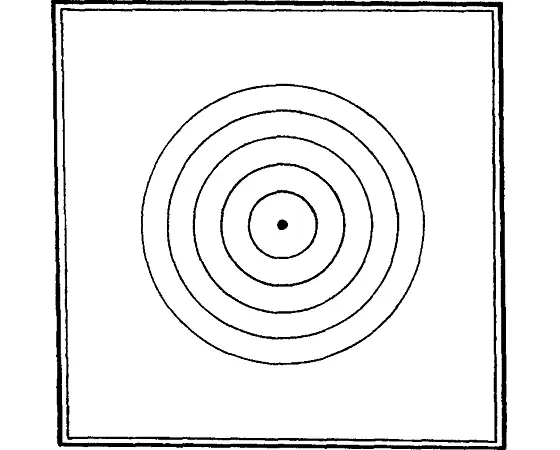

Распространение звуковых волн от неподвижного источника.

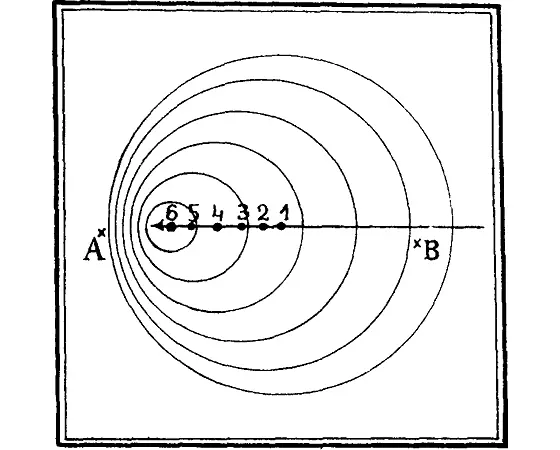

Пусть источник двигается по направлению к наблюдателю. Скорость звука не меняется. Но поскольку источник двигается к наблюдателю, то за тот же промежуток времени, что и в случае с неподвижным источником, мимо наблюдателя пройдет большее число гребней, чем в случае, когда источник неподвижен. Другими словами, наблюдателю будет казаться, что он воспринимает меньшие длины волны или более высокие частоты.

Эффект Доплера.

Тот же самый случай мы имеем, когда движется источник света. Если он приближается, то наблюдателю будет казаться, что свет синеет. Если источник удаляется, то фотоны краснеют, длина их волны увеличивается.

Астрономы наблюдали спектры далеких туманностей и установили, что хорошо известные линии, например, ионизированного кальция или водорода, находятся «не на своих местах», сдвинуты далеко в красную сторону спектра. Так был обнаружен факт разлета галактик, и вскоре в науке появился знаменитый термин «красное смещение». Закон Хаббла был установлен в 1929 году, и модели расширяющейся Вселенной получили таким образом первое надежное экспериментальное подтверждение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Гюнтер Леви - Преступники [Мир убийц времен Холокоста] [litres]](/books/1077226/gyunter-levi-prestupniki-mir-ubijc-vremen-holokost.webp)