Астрономия и Космонавтика Коллектив авторов - Современные достижения космонавтики (сборник статей)

- Название:Современные достижения космонавтики (сборник статей)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Астрономия и Космонавтика Коллектив авторов - Современные достижения космонавтики (сборник статей) краткое содержание

Сборник, составленный по материалам, опубликованным в центральной печати, рассказывает об этих достижениях. Комментарии известных советских ученых знакомят читателя с широким кругом проблем.

Современные достижения космонавтики (сборник статей) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А мы продолжаем оперировать термином «солнечная постоянная», когда уже давно необходимо вести речь о «солнечной средней», т. е. вложить в это понятие совершенно другой смысл.

Как показывает анализ, для длительного изучения процессов, протекающих в земной атмосфере и одновременно за ее пределами, необходимы такие автоматические станции, орбиты которых находились бы как в атмосфере Земли, так и выходили бы за ее пределы в открытое космическое пространство. Подобными станциями и явились советские автоматические обсерватории «Прогноз» и «Прогноз-2», запущенные для изучения процессов солнечной активности и их влияния на межпланетную среду и магнитосферу Земли соответственно 14 апреля и 29 июня 1972 года. На борту их установлена научная аппаратура, предназначенная для исследования корпускулярного, гамма- и рентгеновского излучений Солнца, потоков солнечной плазмы и их взаимодействия с магнитосферой Земли, а также дальнейшего изучения магнитных полей в околоземном космическом пространстве. На станции «Прогноз-2» установлена также французская аппаратура для проведения экспериментов по изучению характеристик солнечного ветра, внешних областей магнитосферы, гамма-излучения Солнца и поисков нейтронов солнечного происхождения.

Из наиболее характерных особенностей этого космического эксперимента можно выделить следующее.

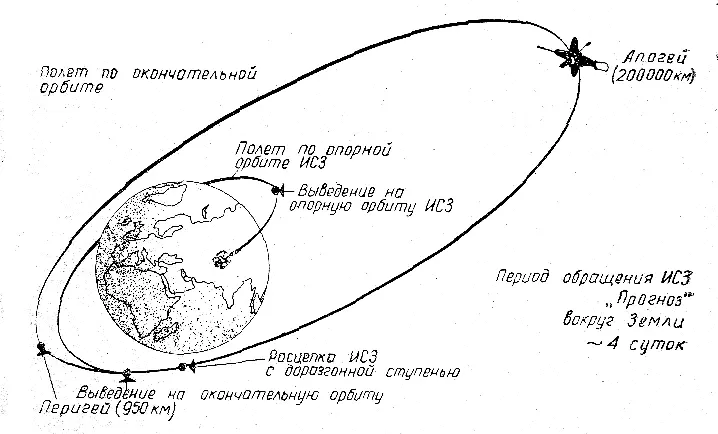

Во-первых, это большая эллиптичность орбит движения автоматических станций «Прогноз» и «Прогноз-2» и своеобразие ориентации этих орбит в пространстве. Как видно из схемы, после вывода станций на орбиту искусственных спутников Земли перигей их составлял 900–950 км , а апогей — около 200 000 км . Угол наклонения орбит примерно 65°, а период обращения их вокруг Земли — около 97 час, т. е. немногим более четырех суток.

Чтобы обеспечить вывод спутников на указанную орбиту, процесс вывода осуществлялся в два этапа. На первом этапе космические аппараты вместе с последней ступенью ракеты-носителя (разгонным блоком) выводились на промежуточную орбиту. Затем в соответствии с программой полета производилось автоматическое включение двигателей последней ступени ракеты-носителя, после чего автоматические станции выводились уже на основные рабочие орбиты искусственных спутников Земли.

Данный тип вывода спутников на расчетные орбиты — задача исключительно трудная. При этом необходимо с предельной точностью выдержать время работы двигателей ракеты-носителя на различных участках вывода, строго контролировать параметры траектории вывода как на промежуточную, так и на основную орбиту полета космической станции, и наконец, величину скорости движения в момент отделения спутника от последней ступени ракеты.

Схема выведения ИСЗ «Прогноз» в космическое пространство.

Во многом характер эксперимента зависит и от того, в какую часть газовой оболочки Земли осуществлен запуск космического аппарата: в направлении Солнца, газового хвоста и т. д. Это несомненно довольно важная деталь эксперимента, т. к. атмосфера Земли и ее магнитное поле на больших высотах испытывают значительную деформацию под воздействием солнечного ветра. Так вот автоматические станции «Прогноз» и «Прогноз-2» запускались в направлении на Солнце. Одновременно с этим при запуске аппарата «Прогноз-2» предусматривалось решение и другой более частной задачи — провести измерение параметров газовой среды и геомагнитного поля при проходе автоматической станции на восходящей ветви первого своего витка района северной нейтральной точки магнитосферы.

С течением времени в связи с вращением Земли вокруг Солнца орбиты спутников «Прогноз» уходят от направления на Солнце, и через 5–6 месяцев станции должны входить в зону газового хвоста земной атмосферы. Таким образом, при длительном существовании автоматической станции одним аппаратом можно практически осуществить «просмотр» почти всех частей газовой оболочки Земли. Однако при этом многие составляющие эксперимента, такие, как состояние активности Солнца и геомагнитная активность, могут существенно измениться во времени. Поэтому может оказаться, что полученные результаты измерений не будут в полной мере представительные. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь в полете одновременно несколько однотипных станций (в данном случае несколько «Прогнозов»), орбиты которых бы были соответствующим образом разнесены в пространстве. Или, другими словами, желательно иметь систему из нескольких однотипных объектов, которые бы смогли осуществлять одновременное исследование всех частей земной атмосферы. Ценность подобных исследований не вызывает сомнений.

К сожалению, высокоэллиптические орбиты со временем существенно изменяют свои параметры под воздействием полей тяготения Солнца и Луны. В данном случае это сказывается на изменении высоты перигея орбиты. Как свидетельствуют наблюдения за эволюцией орбиты автоматической станции «Прогноз», на 10-м витке высота его перигея уже составляла 2000 км , а апогея — 199 000 км . На 20-м витке они соответственно равнялись 4700 и 197 000 км , а на 40-м — 7200 и 194 000 км . Подобная картина изменения параметров орбиты наблюдается и у ИСЗ «Прогноз-2». На 10-м витке высота перигея и апогея его орбиты составляла соответственно 1000 и 199 500 км , а на 20-м витке — 2000 и 199 000 км .

Подобное «выравнивание» орбит автоматических станций необходимо учитывать при разработке задания на космические исследования, проводимые аппаратами данного типа.

Плохо то, что от витка к витку космические аппараты «Прогноз» уходят из более низких слоев атмосферы в более высокие, и ученые лишаются одновременных сравнительных наблюдений за состоянием всех слоев земной атмосферы, проводимых одним аппаратом. Поэтому для восполнения появляющегося пробела приходится привлекать результаты подобных исследований, проводимых на «низколетящих» спутниках серии «Космос». В то же время комплексное использование различных космических аппаратов помогает разработать методику сравнения научных измерений, проводимых разновысотными объектами, и осуществить выбор наиболее качественных приборов для использования их в дальнейших геофизических исследованиях.

С другой стороны, в результате изменения высоты перигея станции «Прогноз» получают возможность «по ступенькам» провести более детальное исследование параметров земной атмосферы на различных высотных уровнях.

Вторая особенность данного космического эксперимента состоит в том, что подбор состава бортовой научной аппаратуры позволяет осуществить широкую программу измерений параметров окружающей среды как в пределах земной атмосферы, так и вне ее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: