Оксана Абрамова - Космос

- Название:Космос

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИЗ, ACT

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-079365-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оксана Абрамова - Космос краткое содержание

Космос - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

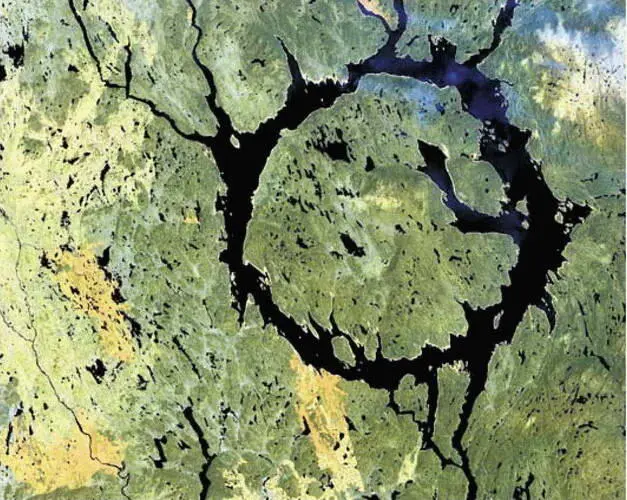

В любом случае энергия взрыва, способная «вырыть» такой огромный кратер, была достаточной, чтобы вызвать изменения в природе, которые привели к массовому вымиранию живых организмов. Мелпалеогенный возраст кратера был с достаточной точностью определён изотопным методом. Некоторые геологи считают, что в результате того удара образовался весь Мексиканский залив. Как оказалось, с границей мел-палеогена по возрасту совпадают ещё три кратера. Второй крупной кольцевой структурой примерно такого же возраста является Карский кратер, расположенный на севере Пай-Хоя на Полярном Урале. Его размер с учётом кольцевых террас 120 км. Возраст кратера, определённый разными методами, от 64,4 до 65,5 млн. лет. Есть ещё два кратера меньшего размера — Мэнсон в США (35 км) и Болтыш на Украине (24 км). Найдены несколько небольших астроблем примерно того же возраста поперечником всего несколько километров. Быть может, несколько импактных событий, случившихся в разных местах Земли, внесли свой вклад в глобальную катастрофу конца мелового периода.

У гипотезы глобальной космической катастрофы есть веские подтверждения. Слой отложений с высоким содержанием иридия обнаружен на границе мелового и палеогенового периодов не только в странах Европы, но и на дне Балтийского моря, Атлантического океана, а также в противоположном полушарии — в Новой Зеландии.

Много интересной информации появилось в результате исследования материала, извлечённого при бурении скважины в южной части Атлантического океана. Выяснилось, что на рубеже мел — палеоген резко снизилась биологическая продуктивность океана. Исследование слоя, обогащенного иридием, показало, что после импактного события среднегодовая температура упала на 8 °С. В дальнейшем примерно на 50 000 лет наступил период медленного повышения температуры на 2–10 °С. При таком изменении температурных условий в течение десятков тысяч лет могло случиться сравнительно быстрое вымирание фаунистических групп, включая динозавров.

К настоящему времени уже в полутораста пунктах обнаружено повышенное содержание иридия — этого своего рода «космического маркера». К тому же в этих местах не только содержание иридия, но и концентрация других элементов платиновой группы во многие десятки раз превышает уровень их обычного присутствия в земных отложениях. Обнаруженная концентрация соответствует «загрязнению» осадков метеоритным веществом на 5–7%. По мнению большинства специалистов, катастрофный слой представляет собой осаждённую пыль, поднятую в атмосферу взрывным ударом кометы или астероида.

На основании данных о концентрации иридия в отложениях рубежа мел — палеогена учёные пытаются определить массу тела, вызвавшего катастрофу. Ведь пределы содержания редкоземельных элементов в метеоритах разного типа хорошо изучены.

Задача осложнялась тем, что концентрация иридия в пограничном глинистом слое в разных местах различна, а порой даже опускается до нуля. Чем объяснить такие различия?

Пограничный горизонт

Геологические свидетельства мел — палеогеновой катастрофы подробно и комплексно рассмотрел профессор МГУ А.С. Алексеев. Пограничный слой между мелом и палеогеном уникален своей распространённостью по всему земному шару. Слой прослеживается в геологических разрезах на всех материках и в отложениях дна всех океанов. Обычно это очень тонкая прослойка, мощность которой измеряется миллиметрами и сантиметрами. В редких случаях она достигает полуметровой толщины. Чаще всего этот слой сложен чистой глиной или глинистым известняком, а также мергелем, который содержит до 50% той же глины. Поэтому многие учёные называют эту прослойку «пограничный глинистый горизонт» — ПГГ. ПГГ имеет чаще всего чётко выделяющееся ровное основание или, как говорят геологи, резкую подошву. Если нижняя часть слоя — тонкие глины, то вверх растёт доля карбонатов — известняка, мергеля, мела.

ПГГ уникален несколькими особенностями. Наивысшая концентрация иридия наблюдается у подошвы ПГГ. Повышено содержание и других элементов — группы платины, никеля, кобальта, золота, мышьяка, меди, цинка, хрома, титана, ванадия. Их соотношение почти такое же, как и в космических телах. Учёные не сомневаются, что это часть рассеянного вещества взорвавшегося астероида.

Есть в ПГГ мельчайшие (до 0,6 мм) зёрна кварца и полевого шпата также ударного происхождения. Такие же зёрнышки находят в астроблемах и воронках от ядерных взрывов. В отдельных разрезах ПГГ находят сфероиды (сферулы) — шарики диаметром до 2 мм, аналогичные тем, что обнаружены в районе Тунгусской катастрофы. Они представляют собой застывшие пары импактного взрыва. Другой характерной особенностью отложений ПГГ во всех странах Северной Америки является содержание в них мельчайших кристалликов алмазов взрывного происхождения. Они также повторяют иридиевую аномалию.

Очень важным для понимания последствий взрыва было обнаружение сажи — мелких частичек чистого углерода, объединённых в пористые пылинки и мельчайшие шарики. Существенно, что сажевые включения в ПГГ распространены по всей планете. Причём сажи здесь сконцентрировано в несколько раз больше, чем в соседних слоях. Масса сажи так велика, что её возникновение могло быть вызвано штормовыми пожарами, начавшимися после взрыва астероида. Такое количество сажи могли дать пожары, в которых сгорело до 10% от современного уровня биомассы.

Различная концентрация иридия в разных местах может быть обусловлена как минимум двумя причинами:

— во-первых, воздушные массы вряд ли равномерно могли рассеять по планете испарившееся при взрыве вещество «ударника»;

— во-вторых, отложения продуктов взрыва в некоторых местах наверняка в дальнейшем были вскрыты водой или ветром, а потом ими же снесены к новому месту осадконакоплений. Этим же, скорее всего, можно объяснить залегание переотложенного слоя иридия в более поздних горизонтах.

Рассчитанная группой московских учёных глобальная масса иридия в отложениях приблизительно составляет 4,5∙10 11г (450 000 т).

Эти же авторы на основе соотношений иридия с другими принесёнными «ударником» элементами установили, что, скорее всего, гибель динозавров и других видов животных и растений принёс на Землю астероид типа «С». Напомним, что такие астероиды по своей природе близки к каменным метеоритам типа углистых хондритов. Для большей надёжности получаемых результатов в первую очередь учитывали аномальное содержание элементов-маркеров в наиболее полных разрезах морских отложений, сложенных карбонатным материалом, т.к. именно они меньше всего содержат те же элементы земного происхождения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: