Михаил Васильев - Путешествия в космос

- Название:Путешествия в космос

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство культурно-просветительной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Васильев - Путешествия в космос краткое содержание

В нашей печати были сообщения о том, что в ближайшее время в ряде стран будут запущены искусственные спутники Земли.

В научно-популярных и технических журналах разных стран публиковались проекты космических ракет и другие материалы, посвященные разработке отдельных вопросов межпланетных сообщений.

Рассказу о том, что такое искусственный спутник, какова его роль в межпланетных путешествиях, да и возможны ли вообще полеты на Луну и другие планеты и посвящена книга М. Васильева «Путешествия в Космос».

Выпуская эту работу, издательство рассчитывает, что она окажется полезной лектору, беседчику для популяризации среди широких читательских масс проблем астронавтики.

Путешествия в космос - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первые самолеты летали очень низко над землей — высота их подъема едва достигала нескольких десятков метров. К 1920 году «потолок» самолета поднялся до 4000 метров. Сегодня он превзошел 18 тыс. метров, хотя серийные самолеты, как правило, и не поднимаются на такую высоту.

История авиации — это в значительной степени история борьбы за скорость и высоту полета.

Первые самолеты имели скорость 40–50 километров в час, и это казалось тогда стремительным полетом. Всего 45 лет назад она не превышала 80 километров в час, а сегодня зарегистрированным рекордом скорости самолета является 1215 километров в час! Эта скорость почти равна скорости звука. Нерегистрируемые скорости на пикировании в высотных слоях атмосферы значительно превосходят и эту официальную скорость. Скорости же в 1100, 1200 километров в час стали обычными скоростями серийных скоростных самолетов.

Исследователи истории авиации начертили по годам кривую роста скоростей самолета. И вот оказалось, что получилась не плавная линия, на которой год за годом происходил рост скоростей на определенную величину, а волнистая линия с участками крутого роста, сменяемыми участками почти горизонтальными — роста скорости не происходило.

Ученые сопоставили эти участки крутого подъема с появившимися в те годы конструкциями самолетов, и оказалось, что они совпадали с моментом, когда в конструкцию самолета вводилось какое-либо серьезное техническое новшество.

Так, в 20-х годах быстрый рост скоростей самолетов объясняется переходом от тонкого крыла к толстому, в котором можно было спрятать шасси с колесами, что в значительной степени уменьшало сопротивление самолету потока воздуха. Следующий скачкообразный рост скоростей в первой половине 30-х годов совпадает с введением наддува в цилиндры двигателя. До этого двигатель вынужден был «дышать» забортным воздухом, который чем выше, тем становился разреженнее. Двигатель «задыхался» в этом разреженном воздухе, терял мощность. И самолет не мог использовать из-за этого преимуществ, даваемых уменьшившимся сопротивлением воздуха.

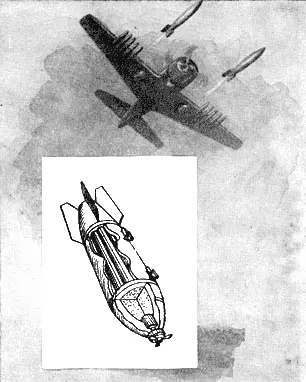

Боевые пороховые ракеты — близкие родственники осветительных ракет — были могучим оружием советских летчиков в борьбе против фашистских оккупантов.

Введение наддува обеспечило двигателю самолета возможность и в разреженных слоях атмосферы «дышать» уплотненным воздухом. И скорость самолета повысилась на добрых 150–200 километров в час.

Но самый большой и резкий скачок кривой роста скоростей самолетов произошел где-то около 1945 года. Это в авиацию пришел реактивный двигатель. Скорость самолета поднялась на 250–300 километров в час. Замена поршневого двигателя на самолете реактивным двигателем была подлинной технической революцией. Вместе с тем это момент, когда линии развития авиации и астронавтики сблизились и пересеклись, взаимно обогащая друг друга.

Первое и основное преимущество реактивного двигателя перед поршневым состояло в чрезвычайно высокой мощности при небольшом весе. Борьба за снижение «удельного веса» авиационного двигателя — снижение веса двигателя на единицу развиваемой мощности — велась очень давно. Если в 1910 году «вес 1 лошадиной силы» составлял свыше 2,5 килограмма, то к 1950 году — за 40 лет — он упал до 0,4 килограмма.

Мощность реактивного двигателя имеет несколько иное выражение, чем у поршневых двигателей, поэтому сравнение «удельных весов» поршневых и реактивных двигателей несколько затруднительно. Однако все же некоторое сравнение возможно. Так, если взять обычный авиационный жидкостный реактивный двигатель весом в 150 килограммов, развивающий силу тяги до 3000 килограммов, то при скорости полета в 2000 километров в час полезную тяговую мощность такого двигателя следует считать равной примерно 22 тыс. лошадиных сил. Значит, каждая лошадиная сила этого двигателя «весит» всего 6 граммов — в несколько десятков раз меньше, чем у лучших поршневых двигателей.

О возможностях, которые открыл реактивный двигатель авиации, говорит такой факт. В настоящее время в авиации не редки реактивные скоростные самолеты с тяговым усилием двигателей в 4300 килограммов. Пересчет показывает, что при обычной для таких самолетов скорости в 1100 километров в час это тяговое усилие эквивалентно мощности поршневого двигателя в 35 тыс. лошадиных сил. Даже самые лучшие поршневые двигатели с «удельным весом» всего в 400 граммов на лошадиную силу, развивающие такую мощность, должны весить около 14 тонн. Между тем общий взлетный вес скоростного реактивного самолета с рассматриваемыми характеристиками может быть меньше 14 тонн, а вес самих реактивных двигателей едва ли превосходит 3 тонны.

Современные авиационные реактивные двигатели очень отличаются от тех двигателей, которые будут работать на космических кораблях. Однако многое из этих двигателей может быть освоено и использовано двигателями космических кораблей. Это относится и к жаропрочным материалам и к форме камер сгорания и сопел и т. д.

Посмотрим, как устроены и работают современные авиационные реактивные двигатели.

Двигатели этих скоростных реактивных самолетов — ближайшие родственники двигателей будущих космических кораблей.

ДВИГАТЕЛЬ СКОРОСТНОГО САМОЛЕТА

Предложенный К. Э. Циолковским ракетный двигатель, работающий на жидком топливе, содержал в своих баках все — и горючее и окислитель. Он был рассчитан для работы в безвоздушном пространстве; для этой цели предложенная Циолковским конструкция была единственно возможной и единственно правильной.

Но ведь самолет рассчитан для полета в воздухе, в котором вполне достаточно кислорода для горения любого практически применяемого топлива. Поэтому не следует возить с собой на самолете окислитель, который можно брать прямо из атмосферы.

В том, что реактивный двигатель самолета использует в качестве окислителя кислород воздуха, а ракетный двигатель космического корабля должен будет взять его с собой — основная разница между ними.

…С прозрачного синего неба, в котором, словно подчеркивая его синеву и прозрачность, лишь кое-где плавают легкие кучевые облачка, доносится гул самолета. Люди поднимают головы, смотрят в сторону этого гула, стараясь увидеть его источник. Но небо в той стороне чисто. И только совсем в стороне случайно некоторые замечают черную точку, несущуюся по небосклону. Вот она качнулась в воздухе, и в лучах солнца сверкнули серебристые крылья. Она изменила движение и пошла почти вертикально вверх. Вот она почти растаяла в голубом просторе. А звуки доносятся к нам из той части неба, в которой ее уже давно нет. Это летает реактивный самолет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: