Ярослав Голованов - Дорога на космодром

- Название:Дорога на космодром

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Голованов - Дорога на космодром краткое содержание

Книгу известного популяризатора науки и техники Ярослава Голованова «Дорога на космодром» можно назвать своеобразной историей мировой космонавтики, охватывающей период от мифологического Икара до ставшего легендарным Юрия Гагарина. В ней прослежен многовековой путь человеческой мечты о полете в космическое пространство, и в этом смысле «Дорога на космодром» – биография идеи. И составлена она, подобно мозаичной картине, из биографий конкретных людей разных времен и народов, прокладывавших дорогу к сегодняшним стартовым площадкам. Великий наш соотечественник Константин Циолковский, француз Робер Эсно-Пельтри, американец Роберт Годдард, немец Герман Оберт – ее герои. В книге рассказано о работах С. П. Королева, М. В. Келдыша, В. П. Глушко, А. М. Исаева, М. К. Тихонравова, Ю. А. Победоносцева, Г. Н. Бабакина и других выдающихся советских ученых и конструкторов, воплотивших в жизнь давнюю мечту человечества.

Дорога на космодром - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Николай Афанасьевич ТЕЛЕШОВ (1828-1895) почти за сорок лет до полета самолета братьев Райт спроектировал в 1867 году летательный аппарат с двигателем, который сегодня мы назвали бы «пульсирующим воздушно-реактивным». Для сгорании топлива в проекте Телешова использовался атмосферный кислород. Этот первый в мире проект ракетоплана с дельтовидным крылом поражает предвидением современных форм реактивных самолетов.

Я говорил о далеких годах, когда слова «летчик» не существовало. В то время, когда Телешов работал над своими проектами, многих других слов тоже не было, например «самолет» и тем более «ракетоплан». Поэтому свой летательный аппарат Николай Афанасьевич называл довольно туманно – «системой воздухоплавания». Вот как отзывается об этой «системе» известный советский авиаконструктор доктор технических наук В. Болховитинов:

«Оригинальность проектов Телешова заключается в том, что конструктор пришел к мысли о создании силы тяги для своего аппарата с помощью реактивного двигателя. Конечно, силовая установка, предложенная Н. Телешовым, если подходить к ней с позиций сегодняшнего дня, несовершенна. Но интересно и важно то, что уже в то время (1867) русские изобретатели обращались к возможности использования реактивной силы отбрасываемых продуктов сгорания».

Этот отзыв опоздал на сто лет. Когда Телешов познакомил со своими «системами» ученых Академии наук и военных, он получил другие отзывы: изобретение его было «признано мечтою». На первую, еще не реактивную, «систему» патент Николаю Афанасьевичу выдали только во Франции. Он датирован 26 октября 1864 года. Вот тогда и началась его работа над ракетопланом, которую он закончил через три года. Свои расчеты и чертежи, которые легко можно спутать с набросками вариантов Ту-144 или истребителей Су, Телешов передал в 1867 году в военное министерство. О дальнейшем легко догадаться. Ведь в том же самом году К. И. Константинов в статье «Боевые ракеты России» призывал: «Не лишайте Россию весьма полезного предмета». Отношение военных чиновников даже к реально существующим и доказавшим свое право на существование боевым ракетам было, как вы помните, резко отрицательным. А тут ракетный самолет! Ракетоплан! Подумать только!

Военное министерство в помощи Телешову отказало. Он снова обращается к французам. Денег, необходимых на постройку «ракетной системы», он от них не ждет, но хочет добиться хотя бы официального признания. Формальных причин отказать русскому изобретателю у французов нет: никто ничего подобного никогда не предлагал. А построят ли этот аппарат и будет ли он летать – это не их дело. И 19 октября 1867 года, за 36 лет до того, как от Земли оторвался первый – плюющийся дымом, похожий на рассохшуюся этажерку – самолет, русский изобретатель получил патент на ракетоплан – документ о том, что Николай Афанасьевич Телешов уже жил в веке реактивной авиации.

Мне не удалось найти каких-нибудь доказательств того, что о работах Телешова знал другой талантливый русский инженер – Сергей Сергеевич Неждановский. Вероятно, и он не был «продолжателем» и шел своим путем, когда в 1880 году начал размышлять над применением реактивных сил в летательных аппаратах. Неждановский окончил физико-математический факультет Московского университета, но, увлекшись техникой, поступил затем в Московское техническое училище, чтобы получить диплом инженера. На диплом терпения у него не хватило: все время отдавал он изобретательству. Он убежден, что построить реактивный летательный аппарат в принципе можно. Заботят его уже не общие вопросы, а чисто инженерные проблемы: как подавать горючее в камеру сгорания? Можно ли управлять тягой такого двигателя? Нельзя ли добавить к истекающим газам атмосферный воздух и тем самым увеличить эту тягу? Что лучше использовать: сжатый воздух? пар? порох? нитроглицерин? А может быть, жидкие взрывчатые смеси? В 1882-1884 годах он вплотную подходит к идее жидкостного ракетного двигателя. «…Можно получить взрывную смесь из двух жидкостей, смешиваемых непосредственно перед взрывом, – пишет Неждановский. Этим способом можно воспользоваться для устройства летательной ракеты с большим запасом взрывчатого вещества, делаемого постепенно, по мере сгорания. По одной трубке нагнетается насосом одна жидкость, по другой другая, обе смешиваются между собой, взрываются и дают струю…» Если бы вы спросили, как, в самых общих чертах, работает двигатель современной космической ракеты, я мог бы переписать эти слова Сергея Сергеевича, не изменив в них ни единой буквы.

Через несколько лет Неждановский задумывает установить реактивные двигатели на геликоптере. С каждым годом туманные мечты Леонардо да Винчи и М. В. Ломоносова об удивительной машине с вертикально поставленной осью винта, о вертолете, который сегодня во многих районах нашей планеты известен лучше, чем паровоз или автомобиль, все больше увлекают изобретателей.

Некто Филипсу удалось даже построить маленькую модельку геликоптера весом около килограмма, – он демонстрировал ее перед учеными в Париже в 1842 году. Рассказывают, что моделька летала. Но это была скорее детская игрушка, чем летательный аппарат.

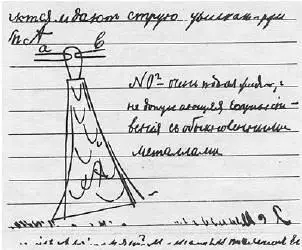

Страница из рукописи Сергея Неждановского.

В 1860 году появился рисунок, на котором некий господин в очках, в жилетке и с засученными рукавами, сидя на баллоне сжатого газа, парил в небе, управляя странной рамой с двумя пропеллерами наверху, из которых вырывались реактивные струи. И это, конечно, не проект и даже не игрушка, а просто карикатура, высмеивающая энтузиастов, конструирующих аппараты тяжелее воздуха.

В проектах Неждановского отражены серьезнейшие технические идеи. Когда он пишет о «реактивных горелках» на концах лопастей несущего винта своего вертолета, он тем самым дает схему двигателя, который через много лет получил название прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Совершенствование этого двигателя продолжается и в наши дни. В отличие от всех других изобретений, о которых я рассказывал, проект Неждановского был совсем близок к осуществлению. В 1904 году в Кучино, имении русского миллионера Рябушинского, который был учеником Н. Е. Жуковского и серьезно увлекался авиацией, началось строительство самолета. Сергей Сергеевич принимал в этом деле живейшее участие. Он забраковал мотор, выписанный Рябушинским из Франции, и предложил собственный двигатель, в котором бензин сгорал вместе с воздухом в специальной камере сгорания, а горячие газы, пройдя через каналы в лопастях винта, вытекали через сопла. Реакция газовых струй и должна была вращать винт. Но в последний момент Рябушинский закапризничал и отказался от совместных работ с Неждановским.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: