Г. Гурев - Системы мира (от древних до Ньютона)

- Название:Системы мира (от древних до Ньютона)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1940

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Гурев - Системы мира (от древних до Ньютона) краткое содержание

Системы мира (от древних до Ньютона) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

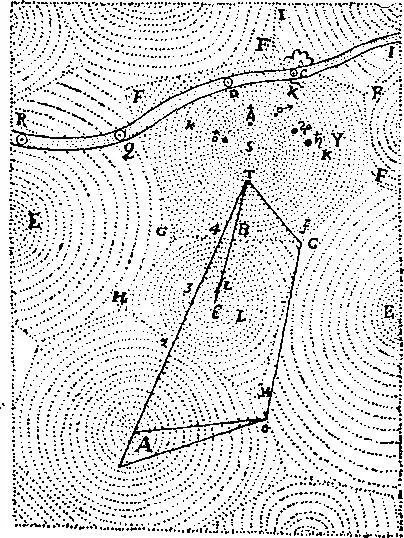

Согласно этой теории, все пространство вселенной заполнено тонким веществом, так называемым мировым эфиром. Вокруг всех небесных тел это вещество находится в вихреобразном движении, напоминающем водоворбт. Каждая планета и каждый спутник заключается в своем собственном вихре, который и увлекает небесное тело, как водоворот увлекает соломинку. Планеты движутся вокруг Солнца, а спутники вокруг своих планет потому, что таково движение их вихрей. В тяготении Декарт видел стремление тел к центру каждого вихря. Если движение планеты или спутника оказывалось не круговым, то это он объяснял столкновением или искривлением вихрей.

Теория Декарта не имела никакого отношения к законам Кеплера (которые, вероятно все же были известны Декарту), но она несомненно была теснейшим образом связана с системой Коперника. Это видно, между прочим, из того, что Декарт назвал эту систему «самой простой и ясной» и отметил, что она «принята теперь почти всеми астрономами, которые видят, что иначе невозможно объяснить совершающихся явлений». Но Декарт знал силу церкви и понимал, что с нею выгодно ладить, и поэтому, когда до него дошла весть о преследовании и отречении Галилея, сделал довольно лицемерный шаг: он попытался использовать свою теорию для того, чтобы формально «отрицать» движение Земли и таким путем создать «компромисс» между старыми и новыми системами мира. Он писал: «Земля находится в покое и не имеет никакого стремления к движению, так как мы ничего подобного в ней не замечаем. Но это не мешает ей уноситься течением неба и следовать его движению, не переставая оставаться в покое, подобно кораблю, который не двигаясь ни ветром, ни веслами, но и не удерживаясь якорями, покоится в водах моря, хотя течение этой громадной массы и уносит его незаметно с нею». Выходило, таким образом, что Земля подобна пассажиру на палубе корабля: она не имеет самостоятельного движения, но, охваченная вихревым движением, вращается и обращается вокруг Солнца, т. е. покоится и в то же время вертится… [28]

Декартово объяснение движения тел солнечной системы неправильно, но оно косвенно содействовало прогрессу астрономии, так как способствовало падению авторитета схоластики и восприятию великих открытий Ньютона, подготовленных как законами Кеплера, так и работами Галилея об инерции и теорией центробежной силы Гюйгенса.

Фиг. 50. Декартова диаграмма вихрей вокруг Солнца и звезд.

Закон инерции и действие центробежной силы вместе с кеплеровыми законами послужили исходными пунктами для тех исследований Ньютона, которые привели его к объяснению всех астрономических явлений одним великим принципом. Ньютон дал исчерпывающий ответ на вопрос, почему все планеты и их спутники двигаются, не по прямой линии, а по замкнутым, почти круговым путям.

Для ученых, живших до Кеплера и Ньютона, этого вопроса не существовало, потому что для них круговые движения небесных тел представлялись понятными сами по себе и не требовали дальнейшего обоснования. А так как наблюдения показывали, что свободные от внешнего воздействия движения на Земле, напротив того, являются прямолинейными, то делалось заключение, что небесные движения — нечто совершенно «особенное», не имеющие ничего общего с законами земных явлений. Но с тех пор, как узнали, что Земля есть планета, должна была возникнуть мысль, что в мире планет могут существовать только те законы движения, что и на Земле.

Под влиянием этой мысли Ньютон, опираясь на закон инерции и действие центробежной силы, пришел к заключению, что для возникновения криволинейного и, в частности, эллиптического движения планет, достаточно единственной силы — тяжести, или притяжения. Эта сила противодействует стремлению планеты двигаться прямолинейно и потому тождественна с центростремительной силой, теоретически изученной Гюйгенсом.

XXIII. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Исаак Ньютон родился в 1643 г., через сто лет после смерти Коперника, в семье фермера, в деревне, расположенной недалеко от английского городка Грантама. Шестнадцати лет он кончил школу и должен был работать в ферме, ибо рано овдовевшая мать нуждалась в его помощи. Но юноша не любил сельскохозяйственных занятий, и когда ему приходилось ездить в город продавать продукты, он предоставлял работнику с фермы вести торговлю, а сам прятался где‑нибудь с книгой. Видя, что из него не выйдет фермера, огорченная мать вынуждена была в конце концов отослать его учиться. И восемнадцатилетний Ньютон поступил в университет, где он с увлечением стал изучать математику, физику и астрономию.

В 1669 г. Ньютон был назначен профессором математики; в это время он уже был светилом науки. Основные идеи величайших открытий в области математики (исчисления бесконечно малых), физики (теории цветов в связи с разложением белого цвета на различные цвета) и астрономии (закон притяжения различных тел) пришли ему в голову и были отчасти продуманы и разработаны в 1665–1666 гг., т. е. раньше, чем ему исполнилось 24 года. Следует отметить, что одновременно с Ньютоном и совершенно независимо от него теорией планетных движений начали заниматься и некоторые другие ученые — Борелли, Гук, Рен и Галлей. Но хотя эти выдающиеся исследователи высказали ряд правильных соображений о законе изменения притягательной силы, только Ньютону удалось окончательно решить вопрос о причине орбитального движения планет. И это потому, что только Ньютон дал строго математическое доказательство того, что солнечное притяжение действительно управляет движением планет и что эта сила тождественна с земной тяжестью.

До исследований Галилея предполагали, что движение может происходить непрерывно, если только его поддерживает какая‑то внешняя причина. Галилей опроверг это представление, открыв закон инерции, который лежит в основе механики: всякое тело, предоставленное самому себе, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Однако у самого Галилея этот закон остался почти без применения, и лишь Ньютон понял его великое значение. Он доказал, что на Земле не может существовать бесконечно продолжительного движения в виду неустранимости трения и сопротивления воздуха, между тем как небесные тела являют собой пример подобного движения.

Фиг. 51. Исаак Ньютон.

Ньютон учел произведенное в то время физиком Гюйгенсом (1629–1695) исследование сил, появляющихся при вращении тел. По закону инерции, каждое изменение скорости, как по величине, так и по направлению, обусловливается действием некоторой внешней силы. На этом основании Гюйгенс пришел к заключению, что криволинейное движение тела, привязанного на нитке и описывающего круги, может быть объяснено только присутствием силы, постоянно отклоняющей тело от прямолинейного пути. Напряжение нити и есть эта отклоняющая сила; ее называют центростремительной силой, так как она направлена к центру кругового движения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: