Георгий Береговой - Космическая академия

- Название:Космическая академия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Береговой - Космическая академия краткое содержание

В книге освещена малоизвестная для широкого круга читателей область космонавтики, связанная с отбором, обучением, психологической, летной и инженерной подготовкой космонавтов. Отражены практически все направления сложившейся за последние 23 лет системы подготовки космонавтов. Книга даст ясное представление о том, как воспитываются и формируются профессиональные специалисты высокого класса. Последовательно раскрыты этапы становления личности космонавта, начиная с отбора кандидатов в космонавты, прохождения ими общекосмической подготовки с привлечением различных технических средств.

Для широкого круга читателей.

Космическая академия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По мере развития и совершенствования средств профессиональной подготовки космонавтов, в условия наземных тренировок все полнее включают неблагоприятные факторы, сопровождающие космический полет. Если орбитальный полет ПКА непременно сопровождается невесомостью, то его выведению на орбиту и спуску с нее сопутствуют перегрузки.

Проблеме влияния перегрузок на организм человека посвящены многие исследования [101]. В них изучались характер и степень выраженности реакций организма человека при различных параметрах ускорений, устанавливались пороги переносимости, выявлялись основные механизмы расстройств, изыскивались средства и методы повышения устойчивости организма к перегрузкам.

Перегрузки не имеют размерности и выражаются относительными единицами, показывающими, по существу, во сколько раз увеличился вес человека при действующем ускорении по сравнению с ускорением силы тяжести.

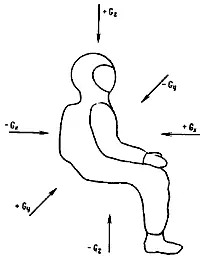

В зависимости от направления перегрузки по отношению к вертикальной оси тела человека различают продольные и поперечные. Продольные перегрузки от головы к ногам принято называть положительными, а от ног к голове — отрицательными. Поперечные нагрузки имеют направления: «спина — грудь», «грудь — спина» и «бок — бок» (боковые).

Принятая международным Аэрокосмическим Комитетом по проблемам ускорений система координат и обозначений показана на рис. 5. Ось z проходит через центр тяжести тела, параллельно позвоночнику. Направление перегрузки от головы к тазу обозначено +G z, от груди к спине — +G x, боковой справа налево — +G y, боковой слева направо — -G y.

Рис. 5. Система координат и обозначений при действии перегрузок

Переносимость человеком перегрузки определяется ее величиной, продолжительностью, градиентом нарастания и спада, направлением по отношению к той или иной оси тела и индивидуальными особенностями организма. Величина переносимой человеком перегрузки тем больше, чем короче время ее действия, а воздействие перегрузки в поперечном направлении к оси тела переносится легче, чем в продольном.

Оценка устойчивости организма к действию ускорений зависит от выбранного критерия переносимости. В связи с этим различают границы «выживаемости» и пределы физиологической устойчивости, оцениваемой по начальным признаком нарушений деятельности различных функциональных систем организма.

В качестве объективных критериев переносимости человеком перегрузок наиболее часто используются показатели, связанные с расстройством зрения: отсутствие реакции на световые сигналы, симптомы нарушения глазодвигательной реакции, прекращение слежения за заданным объектом и др. Так, при действии продольных ускорений +G zосновными критериями устойчивости являются зрительные нарушения в виде серой или черной пелены, отсутствие реакции на световые сигналы, свидетельствующие о близости полной потери работоспособности и сознания. Снижение давления в сосудах ушной раковины до 50—40 мм рт.ст. у подавляющего большинства людей предшествует потере зрения.

При поперечных ускорениях +G xдостоверным критерием достижения предельной переносимости являются расстройства сердечной деятельности и потеря зрения.

Переносимость перегрузки существенно индивидуальна и зависит от состояния здоровья, возраста, психологической подготовленности.

Допустимые величины и длительность действия ускорений определяются физиологической переносимостью и операторскими возможностями человека. Физиологические пределы выносливости и работоспособности могут быть связаны между собой, но не обязательно равны. Как правило, работоспособность ухудшается раньше достижения предела физиологической устойчивости. Вот как описал субъективное восприятие перегрузок во время опасного испытательного полета американский летчик Джимми Коллинз: «Центробежная сила — огромное невидимое чудовище — вдавливала мою голову в плечи и так прижимала меня к сидению, что мой позвоночник сгибался и стонал под тяжестью. Кровь отлила от головы, в глазах потемнело. Сквозь сгущающуюся дымку я смотрел на акселерометр и неясно различал, что прибор показывает 5,5 g. Я освободил ручку и последнее, что увидел, была стрелка акселерометра, движущаяся обратно к 1 g. Я был слеп, как летучая мышь. У меня страшно кружилась голова. Я посмотрел по сторонам на крылья самолета. Я их не видел. Я ничего не видел. Я посмотрел туда, где должна быть Земля. Спустя немного она начала показываться, словно из утреннего тумана. Зрение возвращалось ко мне, так как я освободил ручку и уменьшил перегрузку».

Безусловно, о надежности и безопасности пилотирования в данном случае говорить не приходится.

Пределы физиологической устойчивости человека к действию перегрузок различного направления в зависимости от величины и длительности их действия могут существенно отличаться.

Физиологическая переносимость ускорений ограничена главным образом реакциями организма на перераспределение крови, механическое затруднение дыхания, смещение и деформацию внутренних органов. Чем больше величина составляющей перегрузки совпадает с направлением основных магистральных сосудов тела, проходящих вдоль позвоночника, тем нарушение со стороны общей гемодинамики выражены сильнее. В этом случае перераспределение крови приводит к появлению признаков нарушения мозгового кровообращения, что лимитирует продолжение воздействия.

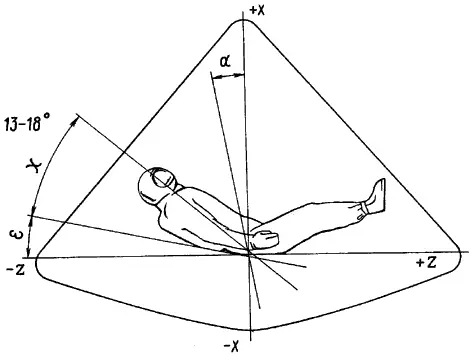

При поперечных ускорениях изменения со стороны общей гемодинамики существенно меньше. Этим и был определен выбор позы для космонавтов в ПКА при его выведении на орбиту и спуске на Землю. Оптимальной, с этих позиции, оказалась поза, показанная на рис. 6, где а — угол между результирующим вектором ускорения и вертикалью корабля; е — угол наклона спинки кресла; х — угол между линиями: центр сердца — сетчатка глаза и продольной анатомической осью тела.

Рис. 6. Оптимальная поза космонавта в ПКА

Положение космонавта в горизонтальном кресле при угле α+ε=8...12° с бедрами, согнутыми так, что колени подняты на высоту глаз, представляет собой наилучший компромисс для переносимости ускорений +G x.

Профилактика расстройств и повышение устойчивости организма к перегрузкам осуществляется в двух основных направлениях.

1. Физические методы: применение противоперегрузочных компенсирующих костюмов; придание оптимальной позы по отношению к вектору перегрузки с помощью специального кресла с профилированным ложементом; дыхание при повышенном давлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: