Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вода на Земле представляет собой раствор солей, газов, в частности углекислоты. Американский физиолог Л. Гендерсон (1924) считает углекислоту веществом, занимающим второе после воды место по «своей пригодности для жизни». Благодаря высокой растворимости углекислота так же подвижна, как и вода. Так как этот газ содержится в атмосфере, никакие химические процессы не могут его извлечь из вод океана. Важное свойство углекислоты — способность поддерживать в растворе со своими нейтральными солями постоянство концентрации водородных ионов, так называемую буферность. Большую роль играет углекислота и в поддержании реакции крови, близкой к нейтральной. Значение углекислоты как источника углерода в питании зеленых растений и некоторых хемотрофных бактерий общеизвестно.

Разбирая свойства таких веществ, как углерод, водород и кислород, составляющих главную массу вещества организмов, Гендерсон обнаруживает и у них ряд свойств, которые делают их исключительно подходящими как к образованию органических веществ, так и к построению веществ неорганической среды, в которой организм живет и развивается.

Следует еще остановиться на тех особенностях океана, которые способствовали развитию в нем жизни. В самом деле, воды океана обладают относительно постоянной температурой, весьма устойчивым составом минеральных солей, константной концентрацией водородных ионов, постоянным осмотическим давлением и подвижностью, обеспечивающей перенос питательных веществ и их разнообразие.

Океан, таким образом, представляет собой идеальную среду по исключительному постоянству физических условий жизни, по богатству и разнообразию источников питания. Трудно было бы ожидать возникновения жизни в условиях непостоянной, изменчивой среды.

Итак, около 4—4,5 млрд. лет назад на Земле создались космические, планетарные и химические условия для более специализированного пути эволюции — развития материи в направлении жизни.

Эволюция звездного вещества привела к образованию необходимых химических элементов, формирование солнечной системы обеспечило одной из планет — Земле — условия дальнейшего усложнения материи. Важнейшее из этих условий — планетарный круговорот воды, атмосферы, минеральных элементов, вызванный излучением центрального светила и тектонической деятельностью молодой планеты. Планетарный абиогенный круговорот веществ обусловил взаимодействие минеральных элементов, без которого невозможна эволюция материи в направлении жизни. Ясно, однако, что круговорот, будучи совершенно необходимым условием, вместе с тем не является условием достаточным. В той иди иной форме он может происходить и на планетах, лишенных других условий, необходимых для развития жизни, например при высоких температурах. Ведь факторы, вызывающие его, — неравномерность нагревания со стороны центрального светила, тектоническая деятельность, возмущающее влияние соседних планет и спутников, выражающееся в приливах и отливах, — в какой-то мере действуют везде.

Основополагающие работы А. И. Опарина и его многочисленных последователей позволили нарисовать вероятную картину зарождения жизни на Земле. Первоначально казалось, что этот процесс начинается с синтеза простейших органических соединений в первичной атмосфере Земли и водах океана под влиянием различных источников энергии. Работы последних лет, однако, показали, что такие соединения, как вода, аммиак, синильная кислота, формальдегид, метилцианид, метилацетилен и некоторые другие вещества, широко распространены в межзвездном пространстве. Формальдегид, в частности, обнаружен примерно в 60% из 22 исследованных областей, его облака с концентрацией примерно тысяча молекул в 1 см 3заполняют обширные области пространства. Предшественники аминокислот найдены в метеоритах и в лунном грунте (С. Фокс, К. Дозе, 1975). Таким образом, «Земля уже при самом своем образовании получила эти вещества, так сказать, „в наследство“ от Космоса», пишет А. И. Опарин [22] Опарин А. И. Предисловие к русскому изданию книги Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. М., Мир, 1975, с. 6.

. Связь жизни с Космосом оказалась еще более тесной, чем это предполагалось раньше.

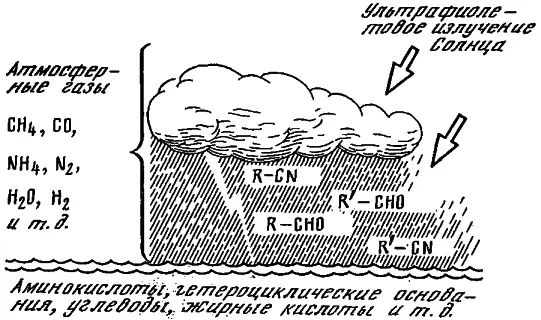

Поступившие из Космоса углеродсодержащие соединения, вместе с веществами первичной атмосферы, т. е. метаном, аммиаком, водородом и парами воды подвергались воздействию различных источников энергии (коротковолновое ультрафиолетовое излучение Солнца, грозовые разряды, высокая температура в районах повышенного вулканизма). В результате подобных воздействий простейшие органические соединения многообразно изменялись и усложнялись.

Возникали молекулы сахаров, аминокислот, азотистых оснований и других углеродсодержащих соединений, из которых построены белки, нуклеиновые кислоты, жиры и вещества — переносчики энергии, такие, например, как аденозинтрифосфат (АТФ) (рис. 1).

Принципиальная возможность образования сложных соединений из относительно простых была доказана многими исследователями. Еще в 1861 г. известный русский ученый, один из основателей органической химии, А. М. Бутлеров, обнаружил, что в растворе формалина в известковой воде при стоянии в теплом месте образуется сахаристое вещество. Шесть молекул формальдегида (CH 2O), объединяясь, дают более сложно устроенные молекулы сахара.

Рис. 1. Образование простейших органических соединений из газов первичной атмосферы под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца

Другой русский ученый, А. Н. Бах, показал, что в водном растворе формалина и цианистого калия возникают еще более сложные вещества. Эти вещества вполне могли служить питательной средой для микроорганизмов.

Американский исследователь С. Л. Миллер показал в 1953 г., что в результате пропускания искрового разряда через смесь метана, аммиака, водорода и воды возникают аминокислоты: глицин, аланин, саркозин, β-аланин, α-аминомасляная кислота, N-метилаланин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота. Выход глицина составил 2,1% по отношению к исходному количеству углерода. Кроме аминокислот, в ходе реакции образовались и другие соединения, в частности такие органические кислоты, как муравьиная, уксусная, пропионовая, гликолевая, молочная.

Вслед за исследованиями Миллера другие авторы получили такие же результаты, использовав иные источники энергии: нагревание, бомбардировку β-частицами, облучение ультрафиолетовыми лучами. Выявилась очень интересная закономерность: различные источники свободной энергии приводили к образованию сходных веществ. Специфичность синтезов определялась не особенностью энергетического источника, а спецификой реагирующего материала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: