Маршия Бьорнеруд - Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога

- Название:Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9394-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маршия Бьорнеруд - Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога краткое содержание

Наша повседневность определяется процессами, начавшимися тысячи и миллионы лет назад, а последствия того, что мы делаем, в свою очередь, переживут нас. Период существования Земли может казаться непостижимо долгим в сравнении с краткостью человеческой жизни, но такое отношение ко времени не позволяет нам почувствовать свою глубокую связь с историей Земли и оценить масштабы нашего воздействия на нее.

Понимание ритмов далекого прошлого и восприятие времени глазами геологов может заставить нас по-новому взглянуть на планету и научиться действовать с учетом интересов многих будущих поколений.

Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Спустя годы, когда я — по воле ли случая или по замыслу судьбы — оказалась на Шпицбергене, где завершала полевые исследования для своей докторской диссертации по геологии, я обнаружила, что этот полярный архипелаг в некотором роде действительно существует вне времени. Ледниковый период еще не ослабил здесь свою хватку. Артефакты человеческой истории совершенно разных эпох — кости китов, разбросанные вокруг салотопок добытчиками ворвани в XVII в., могилы русских охотников времен царствования Екатерины Великой, искореженный фюзеляж бомбардировщика люфтваффе — были рассеяны среди бесплодной тундры, как экспонаты на беспорядочно организованной выставке. Я также узнала, что на Шпицбергене «нет официального времени» из-за давнего спора между русскими и норвежцами по поводу того, к какому часовому поясу относится архипелаг — к поясу Москвы или Осло. Но в тот далекий «снежный день», восхитительно свободный от повседневных забот, когда, стоя на пороге взрослой жизни, я все еще могла наслаждаться уютом родительского дома, я думала о том, что, возможно, на нашей планете остались такие места, где время сохраняет свою неопределенную, аморфную сущность и где можно с легкостью путешествовать между прошлым и настоящим. Смутно предчувствуя неизбежность грядущих изменений и потерь, я страстно желала, чтобы этот идеальный день, погруженный в вечность вневременья, стал моим постоянным пристанищем, куда бы я всегда могла возвращаться из самых дальних путешествий и где бы всё даже после самых длительных моих отсутствий оставалось в неизменном виде. Так начались мои сложные отношения со временем.

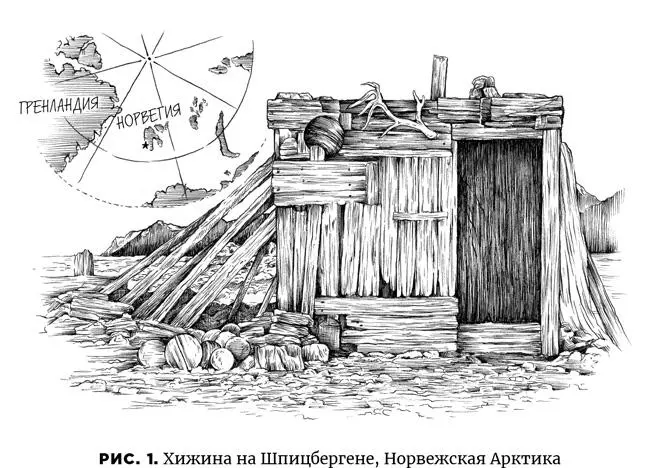

Впервые я прибыла на Шпицберген летом 1984 г., будучи молодой аспиранткой, на борту исследовательского судна Норвежского полярного института. Начала полевого сезона нашей группе пришлось ждать до первых чисел июля, когда море достаточно очистилось ото льда, чтобы быть безопасным для навигации. Спустя три бесконечно долгих дня после отплытия от материковой Норвегии, на протяжении которых я мучилась от изнурительной морской болезни, мы наконец достигли юго-западного побережья острова Западный Шпицберген, где находится уникальный горный хребет — самое северное продолжение Аппалачско-Каледонского складчатого пояса, тектоническая история которого была темой моей диссертации. На мое счастье, море в тот день заметно штормило, поэтому капитан решил, что перевозить нашу небольшую группу на берег на резиновой лодке небезопасно, и предложил нам более быструю, сухую и приятную альтернативу — вертолет. Мы взлетели с палубы раскачивающегося судна — все наше снаряжение и запасы продовольствия висели под крошечным вертолетом в сетке, напоминавшей авоську с продуктами, — и направились на опасно низкой высоте в сторону берега. Вскоре вздымающиеся волны под нами сменились сушей с заплатами зеленоватой тундры, валунами и ручьями, но все они имели неопределенный размер и не позволяли составить представление о масштабе. Наконец я заметила внизу строение, похожее на старый деревянный ящик для фруктов. Эта была хижина, в которой нам предстояло прожить следующие два месяца (рис. 1).

Как только вертолет улетел, а корабль исчез за горизонтом, мы оказались отрезанными от мира конца XX в. Довольно уютная хижина, или, как говорят норвежцы, хитте , была построена находчивыми охотниками из выброшенных на берег коряг в начале 1900-х гг. Для защиты от белых медведей у нас имелись с собой старые однозарядные винтовки «маузер» времен Второй мировой войны. А единственным каналом коммуникации с внешним миром был заранее согласованный ежевечерний сеанс радиосвязи с исследовательским судном, которое все лето должно было медленно курсировать вокруг архипелага, проводя океанографические исследования. Мы не получали никаких новостей; после этого лета — как, впрочем, и после всех остальных полевых сезонов — я обнаруживала смущающие пробелы в своей осведомленности о событиях, произошедших в мире с июля по сентябрь («Что?! Ричард Бертон умер?!»).

Каждый раз, когда я приезжаю на Шпицберген, мое восприятие времени лишается привычных ориентиров, своего размеренного отсчета. Отчасти в этом виноват 24-часовой световой день (не подумайте, что там круглый день светит яркое солнце — погода может быть отвратительной), когда отсутствует зримый сигнал, что пора спать. Но, пожалуй, гораздо более важную роль играет самозабвенная, сосредоточенная погруженность в естественную историю этого сурового мира, несущего в себе так мало следов человеческого присутствия. Аналогично тому, как в тундре трудно судить о размере отдаленных объектов, здесь сложно оценить временной интервал, разделяющий те или иные события прошлого. Редкие остатки рукотворных человеческих артефактов — запутанная рыболовная сеть, сдувшийся метеозонд — кажутся более старыми и потрепанными, чем древние горы, полные величия и мощи. Во время долгих переходов, когда я возвращаюсь в лагерь, погруженная в свои мысли, и мой разум очищается шумом ветра и волн, мне порой кажется, будто я стою в центре круга, равноудаленном от всех этапов моей жизни, ее прошлых и будущих событий. То же самое я чувствую, глядя на окружающий ландшафт и горные породы. Погрузившись в их истории, я как будто вижу события прошлого, которые явственно всплывают в моем сознании. Но это впечатление — не промелькнувшее на мгновение ощущение вневременности , а рождающееся осознание Времени , острое понимание того, что мир не просто сотворен временем, но поистине создан из него.

Глава 1. Необходимость осознания Времени

Omnia mutantur, nihil interit (Все меняется, ничто не исчезает).

Овидий. МетаморфозыКраткая история отрицания времени

Будучи профессором геологии, я легко и непринужденно оперирую такими временны́ми категориями, как эры и эоны. Один из моих курсов называется «История Земли и жизни» и охватывает 4,5 млрд лет существования нашей планеты (я умещаю этот обзор в 10-недельный триместр). Но как человек, и особенно как дочь, мать и вдова, я, как и все остальные люди, с содроганием смотрю в лицо Времени — и, признаюсь, прибегаю к некоторому утешительному самообману.

Неприятие времени затуманивает человеческое мышление на личном и коллективном уровне. Пресловутая «проблема 2000 года», угрожавшая обрушить компьютерные системы, а вместе с ними и мировую экономику на рубеже тысячелетий, была вызвана недальновидными программистами, которые в 1960-е и 1970-е гг. не задумывались о том, что однажды наступит 2000 г. Вошедшие в последние годы в моду инъекции ботокса и пластическая хирургия рассматриваются как хороший способ подретушировать свою внешность и поднять самооценку, но, по сути, скрывают за собой совершенно иное: наше неприятие собственной временности и страх перед ней. Присущее людям естественное неприятие смерти усиливается нашей культурой, которая представляет Время как врага и всячески старается отрицать его неумолимое течение. Как сказал Вуди Аллен, «американцы верят, что смерть не является чем-то обязательным».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: