Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Знание того факта, что основной запас питательных веществ находится непосредственно в растениях, важно для определения возможностей хозяйственного использования влажных тропических лесов. Так, тотальное сведение леса путем его сжигания приводит к быстрой минерализации, а затем и к вымыванию питательных веществ, которые в результате безвозвратно теряются (см. также стр. 111).

Растительность влажного тропического леса

Строение и структура.Дать обобщенное описание структуры влажного тропического леса практически невозможно: это сложнейшее растительное сообщество обнаруживает такое разнообразие типов, что их не в состоянии отразить и самые подробные описания. Еще несколько десятилетий назад полагали, что влажный лес — это всегда непроходимые заросли деревьев, кустарников, наземных трав, лиан и эпифитов, поскольку в основном судили о нем по описаниям горных влажных лесов. Лишь сравнительно недавно стало известно, что в некоторых влажных тропических лесах из-за плотной сомкнутости крон высоких деревьев солнечный свет почти не доходит до почвы, поэтому подрост здесь скудный, и через такие леса можно пройти почти беспрепятственно.

Принято особо подчеркивать видовое разнообразие влажного тропического леса. Часто отмечают, что в нем едва ли найдешь два экземпляра деревьев одного и того же вида. Это — явное преувеличение, но вместе с тем отнюдь нередко на площади в 1 гектар можно встретить 50-100 видов деревьев.

Но имеются и относительно бедные видами, "монотонные" влажные леса. К ним относятся, например, особые леса, состоящие в основном из деревьев семейства двукрылоплодниковых (Dipterocarpaceae), растущие в очень богатых осадками областях Индонезии. Их существование свидетельствует о том, что в этих областях стадия оптимального развития влажных тропических лесов уже пройдена. Крайнее обилие осадков затрудняет аэрацию почвы, в результате произошел отбор растений, приспособившихся к обитанию в таких местах. Сходные условия существования можно встретить также в некоторых сырых районах Южной Америки и бассейна Конго.

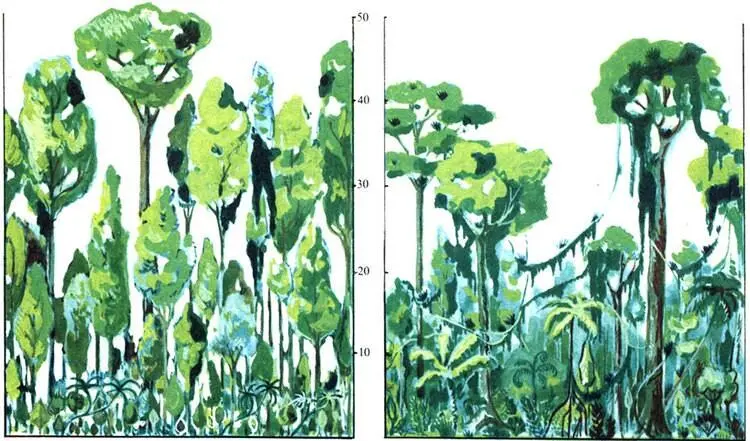

Господствующий компонент влажного тропического леса — деревья разного внешнего вида и разной высоты; они составляют около 70% всех встречающихся здесь видов высших растений. Различают три яруса деревьев — верхний, средний и нижний, которые, правда, редко выражены четко. Верхний ярус представлен отдельными гигантскими деревьями; их высота, как правило, достигает 50-60 м, а кроны развиваются над кронами деревьев ниже расположенных ярусов. Кроны таких деревьев не смыкаются, во многих случаях эти деревья рассеяны в виде отдельных экземпляров, кажущихся переростками. Напротив, кроны деревьев среднего яруса, имеющих высоту 20-30 м, обычно образуют сомкнутый полог. Из-за взаимовлияния соседних деревьев их кроны бывают не столь широкими, как у деревьев верхнего яруса. Степень развития нижнего древесного яруса зависит от освещенности. Его составляют деревья, достигающие в среднем примерно 10-метровой высоты. Встречающимся в разных ярусах леса лианам и эпифитам будет посвящен особый раздел книги (стр. 100-101).

Часто имеются также ярус кустарников и один- два яруса травянистых растений, их составляют представители видов, способных развиваться при минимальной освещенности. Поскольку влажность окружающего воздуха постоянно высока, устьица этих растений остаются открытыми в течение всего дня и растениям не грозит увядание. Таким образом, они постоянно ассимилируют.

По интенсивности и характеру роста деревья влажного тропического леса можно разделить на три группы. Первую составляют виды, представители которых быстро растут, но недолго живут; они первыми развиваются там, где в лесу либо естественным путем, либо в результате деятельности человека образуются осветленные участки. Эти светолюбивые растения прекращают свой рост примерно лет через 20 и уступают место другим видам. К числу таких растений относятся, например, южноамериканские бальзовое дерево ( Ochroma lagopus ) и многочисленные мирмекофильные виды цекропии ( Cecropia ), африканский вид Musanga cecropioides и произрастающие в тропической Азии представители семейства молочайных, относящиеся к роду Macaranga .

Вторая группа охватывает виды, представители которых на ранних стадиях развития также растут быстро, но их рост в высоту продолжается дольше, и по его окончании они способны жить еще очень долго, вероятно, не одно столетие. Это наиболее характерные деревья верхнего яруса, кроны которых обычно не затенены. В их число входят многие хозяйственно важные деревья, древесину которых принято называть "красным деревом", например виды, относящиеся к родам Swietenia (тропическая Америка), Khaya и Entandrophragma (тропическая Африка).

Профили тропических влажных лесов: на низменности (слева) и в горах (справа)

Наконец, третья группа включает в себя представителей теневыносливых видов, растущих медленно и долгоживущих. Их древесина обычно очень тяжелая и твердая, обрабатывать ее трудно, и поэтому она не находит столь широкого применения, как древесина деревьев второй группы. Тем не менее к третьей группе относятся виды, дающие благородную древесину, в частности Tieghemella heckelii или Aucoumea klainiana , древесина которого используется в качестве заменителя красного дерева.

Для большинства деревьев характерны прямые, колоннобразные стволы, которые часто, не ветвясь, поднимаются более чем на 30-метровую высоту. Только там у отдельно стоящих гигантских деревьев развивается раскидистая крона, тогда как в нижних ярусах, как уже упоминалось, деревья из-за тесного их расположения образуют лишь узкие кроны.

У некоторых видов деревьев около оснований стволов образуются досковидные корни (см. рисунок), порой достигающие высоты до 8 м. Они придают деревьям большую устойчивость, поскольку корневые системы, развивающиеся неглубоко, не обеспечивают достаточно прочного закрепления этих огромных растений. Образование досковидных корней обусловлено генетически. У представителей одних семейств, например у Моrасеае (тутовых), Mimosaceae (мимозовых), Sterculiaceae, Bombacaceae, Meliaceae, Bignoniaceae, Combretaceae, они встречаются довольно часто, а у других, например Sapindaceae, Apocynaceae, Sapotaceae, их вовсе нет.

Деревья с досковидными корнями чаще всего растут на сырых почвах. Возможно, развитие досковидных корней связано с характерной для таких почв плохой аэрацией, препятствующей вторичному приросту древесины на внутренних сторонах боковых корней (она образуется только с наружных их сторон). Во всяком случае, у деревьев, растущих на пропускающих влагу и хорошо аэрированных почвах горных дождевых тропических лесов, досковидных корней нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: