Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Центральноазиатский степной ландшафт

Для водного режима большинства степей очень важен зимний снежный покров. В северных степных районах он может достигать 20 — 40 см в толщину. Некоторые степные области находятся под снегом 80 — 140 дней. В период весеннего таяния снега происходит основное увлажнение почвы, имеющее решающее значение для развития растительного покрова. Бесснежные зимы отрицательно сказываются на росте растений.

Степи обычно расположены на равнинах и безлесны, поэтому здесь могут беспрепятственно бушевать бури. Так, летом, часто несколько дней подряд, дуют ураганные ветры, поднимающие тучи пыли (так называемые пыльные бури); при этом сухой горячий воздух отнимает у почв последнюю влагу.

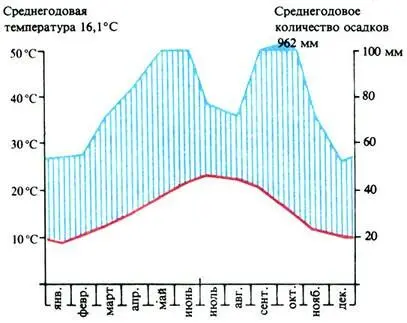

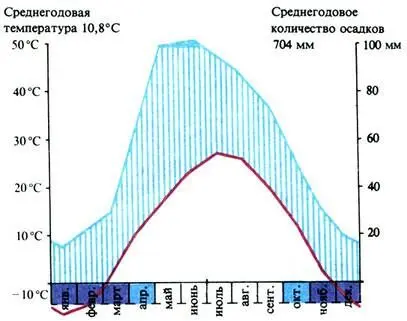

Климадиаграмма южноамериканской пампы

Основная почвообразующая порода степных областей — лёсс. Величина частиц лёсса в основном колеблется от 0,05 до 0,01 мм; они гораздо мельче, чем в группе песков. Доля глинистых и песчаных частиц не превышает половины объема. Лёссовые отложения палевые, пористые; они не обнаруживают явной слоистости и обычно содержат 10 — 15% извести. Типичный лёсс — это эоловая (возникшая под действием ветра) осадочная порода, отлагавшаяся в ледниковое и послеледниковое время на обширных территориях южнее края ледника. Сейчас лёсс представляет собой одну из самых распространенных почвообразующих пород в областях с аридным и умеренно влажным климатом, находящихся в средних широтах Евразии, а также Северной и Южной Америки. Он встречается не только в виде относительно тонких покровных слоев, но и в виде мощных многометровых отложений.

Под влиянием климата и растительного покрова из лёссовых материнских пород возникли типичные почвы степей: черноземы и каштановые почвы (каштаноземы). Для появления черноземов были нужны полуаридный климат, господство в растительном покрове сообществ травянистых растений, а также мощная, содержащая известь подпочва (подстилающая порода). В черноземах обнаруживаются два горизонта: мощный, интенсивно черный верхний слой (горизонт А), обязанный своей окраской высокому содержанию гумуса (4 — 10%), и нижний слой, в котором содержание гумуса с глубиной постепенно уменьшается; этот слой переходит в лёсс, не содержащий гумуса; его называют горизонтом С. Для таких почв характерны слои, сильно обогащенные известью (иллювиально-карбонатный горизонт). Черноземы обладают стабильной комковатой структурой и высоким содержанием питательных веществ, чем и обусловлено их исключительное плодородие. Они очень богаты почвенными организмами. Мощные корневые системы злаков после отмирания также превращаются в гумус. По мере того как климат становится суше и из-за нехватки воды снижается продуктивность растительного покрова, содержание в черноземах гумуса, а вместе с тем и мощность верхнего почвенного слоя падают. Например, в Восточной Европе черноземную зону можно подразделить следующим образом. Имеется область мощных, или типичных, черноземов, где богатый гумусом слой достигает толщины 170 см. В прилегающей с юга области обыкновенных черноземов толщина этого горизонта не превышает 75 см, а в области южных черноземов едва достигает 50 см. По мере уменьшения мощности богатого гумусом слоя уровень залегания верхней границы обогащенного известью горизонта повышается.

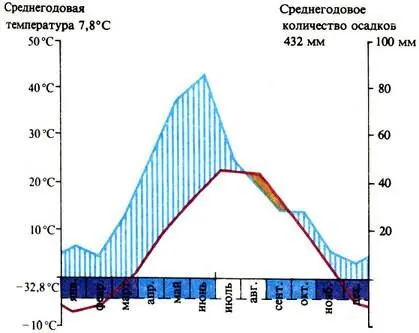

Климадиаграмма североамериканских прерий — высокотравной

В областях, расположенных еще южнее, под влиянием аридных климатических условий черноземы сменяются почвами, имеющими каштановую окраску. Верхний слой темно-каштановых почв содержит 3 — 6% гумуса. Карбонатный горизонт, в котором гумуса нет, начинается на глубине 50 — 70 см. У каштановых почв толщина горизонта А менее 40 см, а содержание гумуса не более 3%; бедные гумусом светло-каштановые почвы характерны уже для остепненных пустынь (полупустынь). И наконец, через бурые почвы такие светло-каштановые почвы переходят в почвы пустынь (сероземы), не содержащие гумуса. В горных степях северной Монголии, где склоны имеют разное положение и крутизну (иными словами, разную экспозицию), преемственность в расположении почв, о которой мы только что рассказали, и связанную с ней преемственность растительных сообществ можно наблюдать на очень небольших территориях.

Наряду с черноземами и почвами, имеющими каштановую окраску, в зоне степей, особенно в областях, где происходит очень интенсивное испарение, а почвенные соли хорошо растворимы в воде, распространены и засоленные почвы. Солончаковые почвы развиваются там, где грунтовые воды лежат близко к поверхности, а солонцовые почвы встречаются в местах, которые время от времени бывают сырыми. Черноземы, на которых растут леса, дегенерируют. Это проявляется в нарушении комковатой структуры, уменьшении мощности горизонта. А, снижении содержания гумуса и оподзоливании. Со временем возникают выщелоченные черноземы, переходящие, если лес на них существует долго, в лесные сероземы.

Климадиаграмма североамериканских прерий — смешанной

От лесостепи к безлесности настоящих степей

В отличие от субтропической зоны, где леса через широкий пояс саванн с характерными для них редколесьями переходят в аридные сообщества травянистых растений и, наконец, в полупустыни и пустыни, в зоне с умеренным климатом переход от лесов к открытым степям происходит через пояс, в котором леса представлены отдельными островками. Этот пояс получил название зоны лесостепи. При этом речь идет вовсе не об осветленных и остепненных лесных сообществах с обилием характерных для степей растений, подобных тем, что появляются в сухих и теплых районах Центральной Европы как результат чрезмерной эксплуатации лесов (вырубка, выпас скота в лесу). Напротив, в лесостепной зоне островки леса четко отграничены от степи, часто даже нет узкой опушки из кустарников. Если имеется подлесок, то это не что иное, как подрост деревьев, образующих островки леса. Таким образом, границы между лесом и степью не обусловлены господствующим там макроклиматом.

В горной лесостепи островки леса встречаются на прохладных, влажных северных склонах, которые в северных районах Центральной Азии, находящихся в области вечной мерзлоты, оказываются значительно более влажными, чем другие местообитания. На равнинных территориях зоны, переходной между лесом и степью, древесные растения развиваются преимущественно в низинах и оврагах, то есть в местах, куда стекает вода. В областях, где развиты лёссы, деревья находят относительно благоприятные условия для роста на местами встречающихся там песчаных субстратах; последние легко проницаемы для воды и вместе с тем обладают большой влагоемкостью. Деревья растут также на скалах, в трещинах которых собирается вода, однако степные травы там не могут хорошо развиваться. На таких местообитаниях в областях с субаридным климатом деревья имеют преимущества перед злаками, которые нуждаются в почвах, лежащих более мощным слоем. Но "равновесие" между островками леса и участками, занятыми сообществами травянистых растений, все же неустойчивое, и часто даже незначительные преимущества приводят к изменению границ между ними. Так, развитию степи благоприятствуют пожары и выпас скота. Но появление сообществ, подобных саваннам, в степях областей с умеренным климатом и характерными для них лёссовыми почвами невозможно, так как проростки деревьев не в состоянии конкурировать с покрывающими почву травами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: