Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

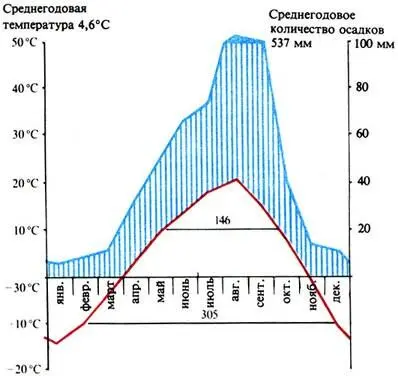

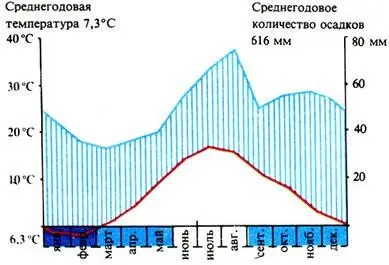

Климадиаграмма североамериканской области летнезеленых лиственных лесов

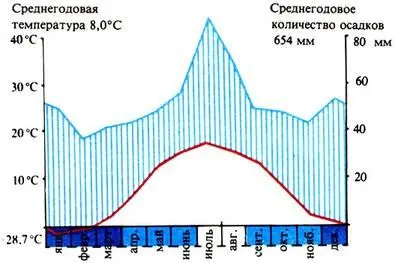

Климадиаграмма восточноазиатской области летнезеленых лиственных лесов

Размеры и границы.Отсутствие летнезеленых лиственных лесов во внутренних частях материков объясняется их зависимостью от морского климата. Такие леса растут на востоке Северной Америки, в районах Восточной Азии с умеренным климатом и в Европе, примыкая к бореальной зоне. В Северной Америке и Восточной Азии области их распространения тянутся с севера на юг примерно на 2500 км вплоть до территорий, занятых влажными лесами, причем по мере удаления от моря и уменьшения количества выпадающих осадков лиственные леса переходят в безлесные пространства с травянистым растительным покровом: в степи или соответственно в прерии. Здесь также имеются разные растительные сообщества переходного (между лесом и степью) типа.

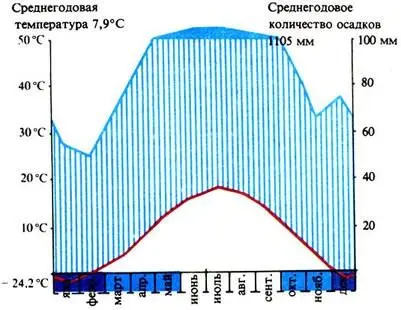

Климадиаграммы области летнезеленых буковых лесов Центральной Европы

Климадиаграммы области летнезеленых буковых лесов Центральной Европы

Климадиаграммы области летнезеленых буковых лесов Центральной Европы

Область европейских лиственных лесов простирается от атлантического побережья Пиренейского полуострова до южных районов Скандинавии (до 58° с. ш.) и, следовательно, заходит на север дальше, чем аналогичные области Северной Америки (до 50° с. ш.) и Восточной Азии (до 54° с. ш.). Это объясняется влиянием теплого течения Гольфстрим. С увеличением континентальности климата область лиственных лесов на востоке сужается и выклинивается уже около Днепра, далее на восток она продолжается в виде узкой полосы, заходя за Уральские горы. На севере с ней граничат бореальные хвойные леса. В пограничных районах хорошо представлена полоса смешанных хвойно-лиственных лесов — она тянется от юга Швеции через низовья Невы до низовьев Камы и до Свердловска. На юге зона летнезеленых лиственных лесов отделена от сообществ жестколистных растений Средиземноморья так называемой присредиземноморской переходной полосой фитоценозов, а на юго-востоке — континентальными степями. Разумеется, и здесь имеется немало переходных растительных сообществ, и часто в районах контакта ее со степью возникает мозаичное чередование участков лиственных лесов и степи, иными словами, лесостепь.

Климат.Летнезеленые лиственные леса произрастают в умеренной климатической зоне северного полушария, где осадки выпадают в течение всего года (см. климадиаграммы). Для развития сбрасывающих листву деревьев необходим теплый вегетационный период продолжительностью 4 — 6 месяцев и с достаточным количеством осадков, а также не слишком холодный 3 — 4-месячный зимний период. Повторяющиеся из года в год зимние холода приводят к временному прекращению роста растений, что проявляется в ежегодной потере листвы. Но это свойство растений получило наследственное закрепление в ходе их исторического развития, поэтому листопад у таких деревьев и кустарников происходит и в тех случаях, когда их выращивают в теплицах, где они защищены от холодов.

Граница между летнезелеными лиственными лесами и степями определяется прежде всего летним недостатком влаги во внутренних районах континентов, а граница с бореальными хвойными лесами — поздними заморозками, которые отрицательно сказываются на подросте и цветках. Для нормального развития лиственных древесных растений необходим вегетационный период не менее 120 дней.

В разных частях зоны летнезеленых лиственных лесов климатические условия не одинаковы. Так, прилегающие к океану области Европы характеризуются прохладным и продолжительным летом и мягкой зимой (средняя температура наиболее холодного месяца +2°С); в этих местах у растений не бывает периода полного покоя (см. климадиаграмму Корка). Многие травы, надземные части которых в Центральной Европе зимой отмирают, здесь в течение зимы остаются зелеными, и ареалы зимне-зеленых растений дальше всего заходят на север. В удаленных от морских побережий районах Центральной Европы, где климат субокеанический, лето также еще умеренно теплое, а зима относительно мягкая (средняя температура самого холодного месяца от +2 до — 3°С), однако колебания температуры в течение суток (15 — 20°С) оказываются значительно большими, чем на побережьях. На составе растительного покрова прежде всего сказываются местные особенности климата, например экспозиция склонов, их крутизна, высотное положение, а также экстремальные проявления тех или иных климатических факторов (зимних стуж, летней засухи).

В еще более удаленных от побережий районах климат становится все более континентальным. Высокие летние (средняя температура самого теплого месяца свыше 20°С) и низкие зимние температуры (средняя температура самого холодного месяца до -6°С), а также уменьшение количества осадков (до 450 мм в год) оказываются предельными для существования древесных растений.

Климатические условия, близкие субатлантическому климату Центральной Европы, характеризуют также области лиственных лесов Восточной Азии и Северной Америки. Но обеим областям свойственны значительно более высокие летние температуры (средняя температура самого теплого месяца до 26°С). Для климата Аппалачей характерны относительно обильные летние осадки (до 1000 мм) и сухая осень, из-за великолепной окраски листвы деревьев в эту пору называемая "индейским летом". Теплое лето, но значительно более мягкая зима (средняя температура наиболее холодного месяца + 2°С) характеризуют гумидные климатические условия областей летнезеленых лиственных лесов на севере Японии и в Корее. Летнее обилие осадков (свыше 100 мм в месяц), но относительно бедная осадками и холодная зима типичны для материковой восточно-азиатской области листопадных лесов (ср. климадиаграммы Ноксвилла и Владивостока).

Почвы.При тех климатических условиях, о которых мы только что говорили, разрушение органических веществ происходит медленно, и опавшие листья образуют лесную подстилку, под которой находится зона выветривания почвы, в верхних частях обогащенная гумусом. В целом осадков бывает недостаточно, чтобы в результате растворения гуминовых кислот, содержащихся в гумусе, вымыть из почвы соединения железа, поэтому гидроокислы железа обволакивают почвенные частицы и придают им типичную бурую окраску. В зависимости от проявления действия местных факторов (состав материнских почвообразующих пород, влияние грунтовых вод) бурые почвы могут заменяться оподзоленной почвой или дерново-карбонатной (так называемой рендзиной), а также — в заболоченных районах — глеевидной или глеевой почвами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: