Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Растения верховых, переходных и плоских болот

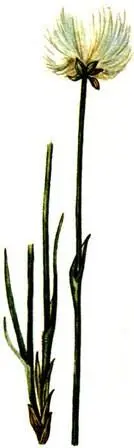

Тофильдия чашецветная Tofieldia calyculata

Дремлик болотный Epipactis palustris

Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum

Пушица узколистная Eriophorum angustifolium

Жирянка обыкновенная Pinguicula vulgaris

Сабельник болотный Comarum palustre

Осока вздутая Carex rostrata

Если на северо-западе Европы господствуют болота, покрывающие большие ровные пространства, то в Среднегерманских горах они расположены на склонах. У всех нарастающих верховых болот есть безлесные центральные части, которые расчленены на более сухие участки, небольшие кочки или бугры и на обводненные, но часто пересыхающие мочажины. На более старых верховых болотах в результате пересыхания торфяной массы появляются трещины, края которых обваливаются, и канавки; последние образуются в результате стока воды.

На атлантическом побережье Европы по периферии болот и на высохших болотах растут преимущественно березы ( Betula pubescens, B. pendula ); для равнинных верховых болот к востоку от Эльбы и Везера характерна сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ). В Среднегерманских же горах вокруг центральных участков болот растет развивающаяся в виде куста толстоствольная сосна горная ( Pinus mugo ), придающая характерный вид этим "болотам с криволесьем". Но в Гарце, Тюрингенском лесу и в Среднегерманских горах западной части Центральной Европы имеются верховые болота с елью.

Водные растения и растения зарастающих водоемов

Касатик аировидный Iris pseudacorus

Телиптерис болотный Thelypteris palustris

Кувшинка белая Nymphaea alba

Схеноплектус озерный Schoenoplectus lacustris

Рдест блестящий Potamogeton lucens

Белокрыльник болотный Calla palustris

Лютик плавающий Ranunculus fluitans

Растительный покров краевых участков верховых болот, где застаивается влага поверхностного стока, схож с растительным покровом переходных болот; часто здесь господствует голубика ( Vaccinium uliginosum ). В мочажинах растет преимущественно сфагновый мох ( Sphagnum cuspidatum ); там же можно встретить осоку топяную ( Carex limosa ) и шейхцерию болотную ( Scheuchzeria palustris ), а на возвышающихся подушках сфагновых мхов — "насекомоядную" росянку круглолистную ( Drosera rotundifolia ). На поверхности центральной части верхового болота растут пушица влагалищная ( Eriophorum vaginatum ) и кустарнички. Из них назовем клюкву четырехлепестную, или болотную ( Oxycoccus quadri- petalus, = Vaccinium oxycoccos ), которая, словно филигранью, покрывает подушки сфагновых мхов. Присутствие вереска обыкновенного ( Calluna vulgaris ), черники ( Vaccinium myrtillus ) и брусники ( V. vitis-idaea ) вместе с кустистым лишайником кладонией ( Cladonia ) в настоящее время свидетельствует о высыхании болота; основные торфообразующие мхи — Sphagnum medium и Sph. fuscum - развиваются уже не столь сильно. Современные климатические условия едва ли позволяют говорить о прогрессирующем развитии верховых болот в Центральной Европе. Однако спорово-пыльцевой анализ и анализ крупных растительных остатков, сохранившихся в торфе, дают возможность очень точно выявить историю развития болот. Поэтому для изучения развития всей растительности в послеледниковое время верховые болота представляют особую ценность, и многие из них следовало бы объявить заповедными.

Водоемы со стоячей водой и их зарастание в зоне летнезеленых лиственных лесов

В экологическом отношении каждый водоем со стоячей (непроточной) водой представляет собой сложно расчлененный биоценоз. И хотя растительные сообщества, прослеживающиеся в направлении от внутренней части водоема к прибрежной суше, хорошо разграничиваются, между ними все же существуют многообразные взаимоотношения. Протяженность территории, занятой тем или иным сообществом, во многом зависит от рельефа местности, обеспеченности питательными веществами, глубины водоема, а также от наличия прибрежного мелководья. На берегах водоемов со стоячей водой можно встретить разные растительные сообщества. Их расположение зависит от уровня грунтовых вод и его колебаний, от имеющихся питательных веществ и от силы прибоя. Вокруг некоторых растений накапливаются остатки их отмерших органов, что приводит к постепенному нарастанию таких прибрежных участков вверх. Это создает благоприятные возможности для поселения здесь растений других видов, которые способны хорошо развиваться, если уровень грунтовых вод расположен ниже. Постепенно эти растения расселяются все дальше в сторону водоема. Такая последовательная смена (или сукцессия) растительных сообществ приводит к зарастанию водоема, так как его глубина постепенно и постоянно уменьшается.

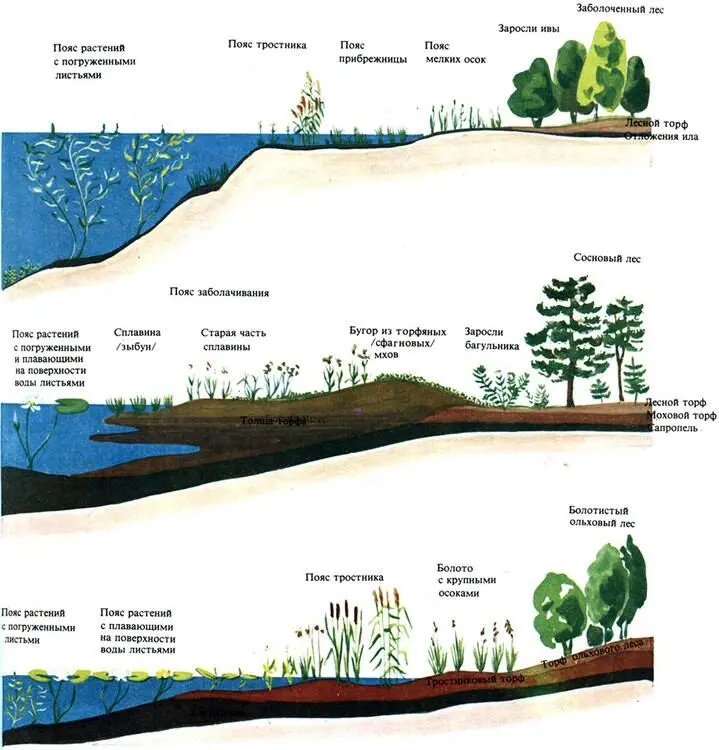

Зарастание олиготрофного (вверху), дистрофного (в середине) и эвтрофного (внизу) водоема с непроточной водой

В зависимости от содержания в воде извести и питательных веществ различают богатые (эвтрофные) и бедные питательными веществами (олиготрофные и дистрофные) водоемы с непроточной водой. Последовательность зарастания лучше всего выражена в естественных водоемах такого типа — озерах. В отличие от озер пруды представляют собой искусственно созданные скопления запруженных, хозяйственно используемых вод, которые время от времени спускают. Здесь стадии зарастания выражены неполно. Для прудов характерна богатая флора, развивающаяся после осушения на донном грунте и состоящая главным образом из однолетних растений. Они завершают свое развитие (вплоть до созревания семян) в течение короткого времени, до следующего заполнения водоема водой. К типичным "донным" прудовым растениям относятся, например, ситняг яйцевидный ( Eleocharis ovata ), сыть бурая ( Cyperus fuscus ) и мелкие повойнички (виды Elatine ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: