Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

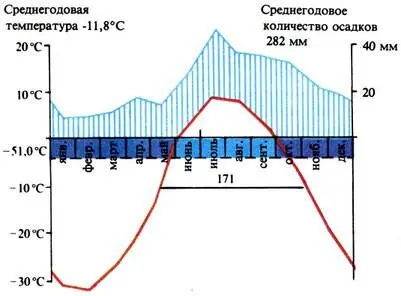

Еще один фактор, важный для роста растений, а именно продолжительность светового дня, климадиаграммы вообще не отражают. Летом здесь господствует всем известный полярный день, который почти не прерывается даже сумерками; в это время суточные колебания температур небольшие, что имеет решающее значение для создания растениями органических веществ. Из-за того что солнце стоит низко над горизонтом, облучение незначительное, но благодаря непрерывному фотосинтезу его все же достаточно, чтобы растения могли создать необходимый запас веществ.

Растительность арктической тундры

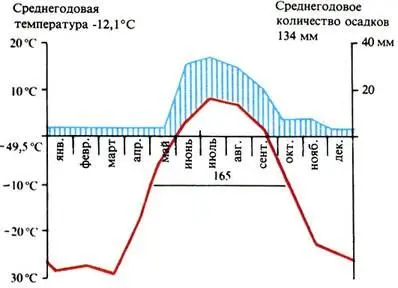

Климадиаграмма зоны арктических тундр Северной Америки

Хотя тундровая зона и раскинулась на огромных пространствах, видовое разнообразие ее флоры очень невелико. В отдельных областях число видов покрытосеменных растений едва достигает 200 — 300, а в арктических холодных пустынях часто бывает менее 100 и даже не более 50. Никакая другая зона растительности не характеризуется таким единообразием флоры и растительных сообществ. Это объясняется, очевидно, тем, что в зимнее время плоды и семена тундровых растений хорошо разносятся ветром по поверхности снежного или ледяного покрова. Таким образом, они легко могут быть перенесены даже через замерзшие участки морей. Различия в растительном покрове тундр обусловлены в основном причинами двух разных категорий: во-первых, общим снижением (в направлении с юга на север) средних температур, а также разной продолжительностью вегетационного периода и, во-вторых, сравнительно недавним или более древним заселением растениями тех или иных территорий. Те области современных тундр, которые в ледниковый период были покрыты материковым льдом и смогли быть заселены растениями лишь после отступления ледника, например север Европы или восточная часть Северной Америки, флористически гораздо беднее Восточной Сибири или Аляски, которые в плейстоцене были свободными от ледника.

Климадиаграмма зоны арктических тундр Азии

Конечно, говоря о "единообразии" тундровой зоны, мы имели в виду прежде всего сравнение ее с другими зонами растительности. Разумеется, и тундра обнаруживает разнообразную дифференцировку, о чем речь пойдет дальше. В общем это будет как бы описание профиля, проведенного через тундровую зону с юга на север.

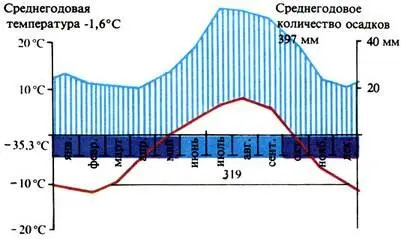

Климадиаграмма зоны арктических тундр Европы

Лесотундра.Сомкнутые бореальные хвойные леса у северной границы их распространения обычно постепенно, но неуклонно становятся более редкостойными. Появляются безлесные участки; к северу их бывает все больше. Низкие, нередко уродливые деревья отстоят одно от другого на 10 м и более. Между ними растут кустарнички, карликовые березы, низкие ивы и другие растения. Наконец остаются лишь отдельные островки леса, но и те сохраняются преимущественно в защищенных от ветра местах, главным образом в речных долинах. Эта пограничная между лесом и тундрой полоса и есть лесотундра, во многих местах простирающаяся в виде сравнительно узкой зоны, но нередко местами ее поперечник (с севера на юг) достигает сотен километров. Лесотундра — типичная переходная полоса между лесом и тундрой, и часто очень трудно, а то и вовсе невозможно провести четкую границу между двумя зонами.

Впечатление, которое производит на путешественника лесотундра северной Якутии, образно описал русский этнограф В. Л. Серошевский:

"Лес этот жалок. Преждевременно состарившийся, покрытый бородатыми лишайниками, с жидкой, желтоватой зеленью на немногочисленных живых побегах, с высохшими, часто обломанными верхушками, он тянется широкой, редкой, траурной каймой вдоль всей северной опушки лесов. Деревья хворые, уродливые, от 2 до 3 саженей высоты и от 4 до 6 дюймов в диаметре, покрыты массой бородавок, сучков, ветвей, засохших однолетних побегов, торчащих вдоль ствола, точно шипы. Зелени на них чрезвычайно мало. Они совсем почти не дают ни тени, ни защиты; в таком лесу всюду видишь над собой небо, а кругом прогалины" [10] Серошевский В. Л. Якуты, т. 1. — Спб.: 1896, с. 55.

.

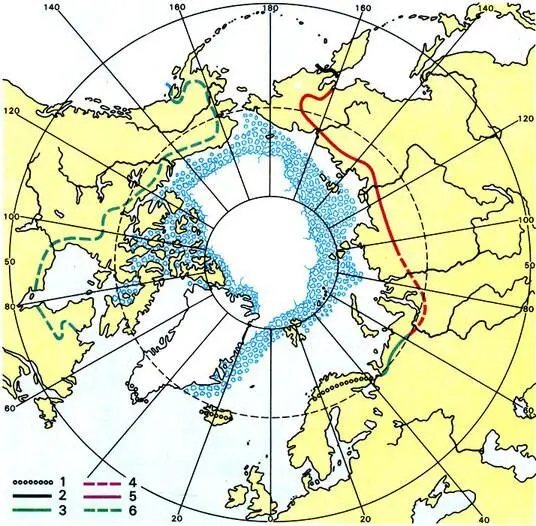

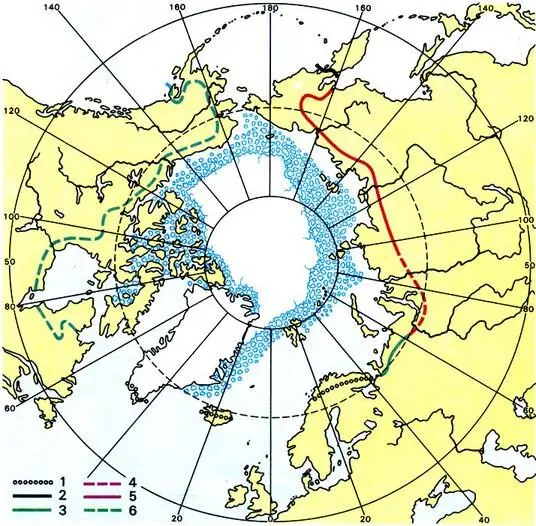

Северная полярная граница распространения деревьев, образованная разными видами древесных пород. 1 — береза извилистая (Betula tortuosa); 2 — береза каменная (В. ermani); 3 — ель сибирская (Picea obovata); 4 — лиственница сибирская (Larix sibirica); 5 — лиственница даурская (L. dahurica); 6 — ели канадская и черная (Picea canadensis и P. mariana)

Полярная граница распространения деревьев.Северная граница лесотундры совпадает с полярной границей распространения деревьев. В природе эта граница отнюдь не представляет собой плавную линию. И если по речным долинам и по склонам гор она отклоняется далеко на север, то на плоских водоразделах она отходит далеко на юг. Поэтому ее широтное положение очень различно. Самая северная точка находится в Сибири за 72° с. ш. вблизи устья Хатанги и в нижнем течении Лены, а самые южные точки — на восточном побережье Лабрадора (примерно на 53,5° с. ш.) и на южном берегу Гудзонова залива (примерно на 54° с. ш.), то есть почти на той же широте, на которой расположен Росток! Кроме того, границу распространения деревьев в различных регионах определяют разные виды древесных пород: в Скандинавии — прежде всего береза извилистая ( Betula tortuosa ) и местами сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ), от Белого моря до Урала — ель сибирская ( Picea obovata ); начиная с Печоры к ели присоединяется лиственница сибирская ( Larix sibirica ), которая по другую сторону Урала до Енисея одна определяет эту границу; далее на восток сибирскую лиственницу сменяет даурская ( L. dahurica ). На Камчатке эту границу определяет береза каменная ( Betula ermani ), а в Северной Америке — чаще всего ель канадская ( Picea canadensis, = P. glauca ), а также ель черная ( P. mariana ) и лиственница американская ( L. americana, = L. laricina ).

Вид сибирской лесотундры с вертолета. Лес здесь развивается только вдоль рек; на ровных пространствах между ними господствует тундра

Вопрос о том, какие факторы определяют северную границу распространения леса и отдельных деревьев, обсуждался многократно, но до сих пор на него нет исчерпывающего ответа. Несомненно, главную роль играют уже отмеченные выше особенности климата. Однако нельзя объяснять положение этой границы только климатическими условиями. Не менее важны и экологические причины — весьма многообразные и различные на разных территориях и для разных видов деревьев. У хвойных пород, например, в течение короткого лета хвоя не успевает полностью развиться: она засыхает и вымерзает, если нет защищающего ее снежного покрова. Большое количество снега ветер приносит прежде всего в речные долины, поэтому здесь деревья сохраняются лучше, чем в других местах. Существенно и то, что в этих районах затруднено возобновление древесных пород. Очень редко, иногда раз в столетие, деревья образуют семена, способные прорастать; к тому же семена чаще всего переносятся ветром в места, где нет условий для прорастания. Только в тех случаях, когда два года подряд вегетационные периоды оказываются особенно благоприятными (теплыми), семена могут прорасти. Возобновление происходит прежде всего вокруг старых древостоев. Последующий рост идет крайне медленно, как, впрочем, и у всех тундровых растений; часто прирост не составляет и 1 — 2 см в год. Едва ли нужно подчеркивать, что заготовка древесины в таких пограничных мёстообитаниях сказывается на состоянии растительного покрова очень долго.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: