Александр Конюхов - Геология океана: загадки, гипотезы, открытия

- Название:Геология океана: загадки, гипотезы, открытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-02-002023-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Конюхов - Геология океана: загадки, гипотезы, открытия краткое содержание

Геология океана — одна из бурно развивающихся отраслей современной науки. Первые представления человека об океане относятся к глубокой древности и дошли до нас в виде мифов и легенд: о всемирном потопе, загадочной Атлантиде и др. С попыток разгадать эти тайны и начинается история освоения океана. Все эти вопросы излагаются в настоящей книге. Читатель познакомится также с важнейшими открытиями, сделанными в океане за последние десятилетия, с такими интереснейшими явлениями, как цунами, сход мощных лавин и др. Автор рассматривает особенности размещения полезных ископаемых в недрах океана, оценивает перспективы его освоения как новой среды обитания человека.

Для широкого круга читателей.

Геология океана: загадки, гипотезы, открытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судя по отложениям, вскрываемым в прогибах Марокканской Месеты, в Новошотландском и Лабрадорском бассейнах Канады и в Западном шельфовом бассейне Англии, на первых этапах раскрытия эта впадина очень напоминала современный Красноморский рифт. Упомянем хотя бы о широком распространении на окраинах Центральной Атлантики триасовых и нижнеюрских солей, которые обнаруживаются ныне в полосе от банки Роккол (к западу от Ирландии) через район Гибралтара до Сенегала, а на западе — от Лабрадора до района банки Джорджес (атлантическая окраина США). Эти соли занимают здесь примерно то же место, что и миоценовые в Красном море. К концу юры оба залива — древний на востоке и вновь сформировавшийся на западе — образовали единый океан Тетис с общей системой водной циркуляции. С этого момента на огромных пространствах от Мексиканского залива до Памира формировались практически идентичные комплексы отложений: в титоне — рифовые и лагунные известняки, в раннем мелу — карбонатные банки, разделенные языками дельтовых и прибрежношельфовых песков и глин, в альбе и сеномане — «черные» глины и известняки, сменившиеся выше мелами и мелоподобными известняками. В палеоцене и эоцене на обширных пространствах отлагались зеленые глины и фораминиферовые известняки.

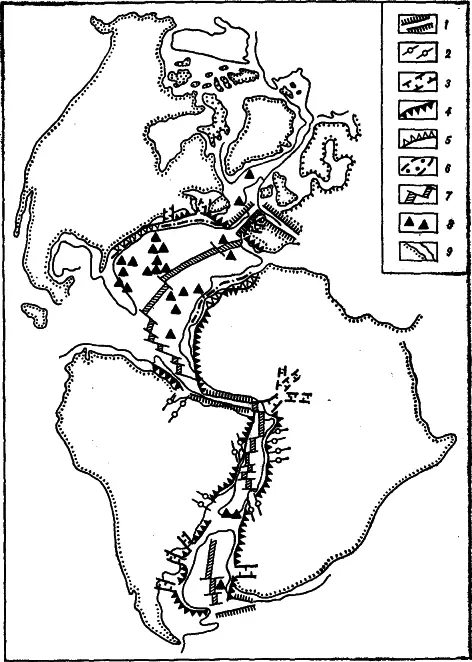

Таким образом, уже на рубеже юрского и мелового периодов Лавразийский и Гондванский блоки разошлись и Пангея перестала существовать. Гондванский блок, сохранявший относительную целостность, в меловой период распался на несколько крупных фрагментов. Уже в неокомское время между Африкой и Южной Америкой, составлявшими до того единое целое, сформировалась сложная система континентальных рифтов, отдельные отрезки которой уходили далеко в сторону от основного направления расколов. Как и в ряде других случаев, последним предшествовал эпизод (в позднем апте) интенсивного накопления солей. В настоящее время соленосные толщи, некогда накапливавшиеся в единых бассейнах, оказались по разные стороны Южной Атлантики. Одинаковые по составу комплексы позднеаптского возраста вскрыты бурением в окраинных впадинах Анголы и Бразилии. Полностью разделение Африканского и Южно-Американского континентов произошло на рубеже раннего и позднего мела (рис. 16), точнее, в среднем—позднем альбе. Это событие ознаменовалось мощными подводными вулканическими излияниями и извержениями вулканов на тихоокеанской окраине Южной Америки, где только в Перуанском троге в это время образовались толщи вулканитов, лав и осадочных пород общей мощностью свыше 6000 м (группа Касма). В раннем мелу от Африки откололись Индостанский, Мадагаскарский и Австрало-Антарктический блоки. Распад Гондваны завершился в кайнозое отделением Антарктиды от Австралии [Ушаков, Ясаманов, 1984].

Рис. 16. Положение материков в западном полушарии в конце аптского — начале альбского века (примерно 110 млн. лет назад)

1 — крупные рифтовые грабены; 2,3 — краевые части континентальных рифтов: 2 — в областях накопления карбонатных осадков, 3 — в областях терригенной седиментации; 4 — окраины орогенных (горных) массивов; 5 — окраины стабилизированных областей кратонов; 6 — районы континентов, захваченные трансгрессиями моря; 7 — срединно-океаническое поднятие; 8 — точки глубоководного бурения, где встречены отложения апт-альбского возраста; 9 — положение современной береговой линии и изобаты 2000 м

Расширение ложа Атлантики в позднеюрскую и особенно в раннемеловую эпохи сопровождалось не только расколами континентальных мегаблоков, но и их взаимными перемещениями. Так, Гондванский блок после зарождения Центральноатлантической впадины стал быстро смещаться на восток по отношению к Лавразии. Подобные перемещения имели далеко идущие последствия для океана Тетис, южные окраины которого «поплыли» на восток относительно северных. Затем, после раскрытия Южной Атлантики и распада Гондваны на несколько континентальных глыб, Афро-Аравийский блок стал прижиматься к северным окраинам океана Тетис. Началось его захлопывание.

В период раскрытия Атлантики Африканский континент сместился более чем на 1500 км. Скорость его движения в интервале 180—100 млн лет составляла 2—3 см/год. За это время он развернулся по отношению к Евразии на 40°. В том же направлении, что и Африканский континент, начал мигрировать и Иберийский континентальный блок, слегка разворачиваясь на юг. В результате образовался Пиренейский трог — глубоководный прогиб, в котором накапливались турбидиты раннемелового возраста. Одновременно на его западном продолжении раскрывался Бискайский залив, в его окрестностях отлагались «черные» глины — осадки, обогащенные органическим веществом.

Континентальная окраина Гондваны, обращенная к океану Тетис, почти 140 млн лет испытывала устойчивое погружение, что привело к формированию мощной линзы мезозойских и кайнозойских пород. В начале кампанского века северо-восточной выступ Афро-Аравийской глыбы стал сближаться с противолежащей экранной Евразии. Это сопровождалось мощнейшими сжатиями, расколами континентальной коры и опусканием краевых ее блоков. Оказавшееся между континентами ложе Тетис было взломано, отдельные его фрагменты в буквальном смысле выдавились на край Нубийского щита в районе Омана. В настоящее время породы, совершенно нехарактерные для континентов, возвышаются в глубине побережья Омана в виде невысоких гор. Эти аллохтонные массивы сложены офиолитовой ассоциацией, в составе которой находятся породы явно океанического генезиса.

Закрытие восточного рукава Тетис сопровождалось обрушениями ложа молодых океанов, что вызвало падение уровня морских вод в маастрихтском веке. Оживились поверхностные течения, в том числе холодные пограничные, благодаря которым на многих участках окраин Африки — от Камеруна, Сенегала и Марокко в Центральной Атлантике до Алжира, Туниса и Сирии в океане Тетис — происходил интенсивный подъем глубинных вод. С ним было связано формирование фосфоритов, кремнистых пород и палыгорскит-сепиолитовых глин.

Блокировка, возникшая в результате схождения Афро-Аравийского и Евразийского континентальных блоков в полосе Омана, продолжалась с кампана до среднего эоцена, т. е. 72—48 млн лет назад. На северных окраинах в океане Тетис коллизия привела к осушению многих областей, до того покрытых морем. На Северном Кавказе, в районе Дагестанского клина, в Маастрихте произошли многочисленные оползни, продолжавшиеся в дании и эоцене. Во всей полосе океана Тетис встречаются следы обмеления и осушения части континентальных шельфов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Сокуров - В центре океана [Авторский сборник]](/books/440310/aleksandr-sokurov-v-centre-okeana-avtorskij-sborn.webp)