Александр Конюхов - Геология океана: загадки, гипотезы, открытия

- Название:Геология океана: загадки, гипотезы, открытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-02-002023-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Конюхов - Геология океана: загадки, гипотезы, открытия краткое содержание

Геология океана — одна из бурно развивающихся отраслей современной науки. Первые представления человека об океане относятся к глубокой древности и дошли до нас в виде мифов и легенд: о всемирном потопе, загадочной Атлантиде и др. С попыток разгадать эти тайны и начинается история освоения океана. Все эти вопросы излагаются в настоящей книге. Читатель познакомится также с важнейшими открытиями, сделанными в океане за последние десятилетия, с такими интереснейшими явлениями, как цунами, сход мощных лавин и др. Автор рассматривает особенности размещения полезных ископаемых в недрах океана, оценивает перспективы его освоения как новой среды обитания человека.

Для широкого круга читателей.

Геология океана: загадки, гипотезы, открытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так как тектоническая активизация — событие одноактное и охватывает небольшой отрезок времени, то и падение уровня происходит значительно быстрее, чем его повышение при спрединге молодой океанической коры. Именно этим можно объяснить тот факт, что трансгрессии моря на континенте развиваются относительно медленно, тогда как регрессии наступают обычно резко.

История современной Атлантики укладывается в последние 160—150 млн лет. Самые древние породы, которые были вскрыты бурением с «Гломара Челленджера» на дне этого океана, имеют оксфорд-кимериджский возраст. Это известняки и доломиты типа Аммонитико Россо, которые широко распространены в области мезозойского океана Тетис. Они, скорее всего, имеют гемицелагическое происхождение, т. е. формировались в обстановках, соответствующих современному континентальному склону или верхней часта подножия, на глубинах до 2000—2500 м. На шельфах, окружавших единственную существовавшую тогда Центральноатлантическую впадину, обширные пространства были заняты барьерными рифами и мелководными карбонатными банками, со временем превратившимися в мощные карбонатные платформы. Скелетные остатки карбонатстроящих морских организмов, живших в юрское и раннемеловое время, слагают ныне толщи рифовых и других известняков мощностью 2—3 км. Эти толщи прослеживаются бурением и геофизикой под внешним краем шельфа и континентальным склоном атлантических окраин Северной Америки, Северо-Западной Африки и Западной Европы.

В начале неокома расколы в западной части Гондваны привели к обособлению впадины Южной Атлантики. Однако океаническая кора здесь сформировалась только в промежутке между Фолклендским (Мальвинским) плато и поднятиями Китовый—Рио-Гранде, которые отделяют Капскую и Аргентинскую котловины от более северных, Бразильской и Ангольской. Накапливавшиеся в апте и альбе в этих разобщенных океанических водоемах осадки поэтому имели разный составив северных (Иберийской, Северо-Американской и Канарской) котловинах преобладали темноцветные глинистые и карбонатные отложения («черные глины»), в южных (Капской и Аргентинской) впадинах — песчано-алевритовые подводнодельтовые и морские образования с горизонтами углистых глин. Оба водоема оставались разобщенными вплоть до конца раннего мела, когда нормальный морской режим установился на всем пространстве зоны раскола между Африкой и Южной Америкой. Впрочем, даже после появления этой связи Атлантический океан не был еще единым целым. В северной его половине продолжался перенос водных масс, поступавших из океана Тетис и в обратном направлении. В то же время в южные впадины проникали воды из смежных областей Тихого океана. Лишь в позднем мелу воды из центральной части Атлантики распространились на юг, вплоть до окраин Габона и Камеруна (рис. 18). Однако полная перестройка системы океанической циркуляции произошла лишь во второй половине эоцена. Это было вызвано окончательным развалом Лавразийского континентального блока и формированием Лабрадорской, Гренландской и других впадин, а затем и Северного Ледовитого океана (рис. 19). Таким образом, Атлантический океан с характерной для него специфической, почти замкнутой системой поверхностных и придонных течений сложился лишь 40—50 млн лет назад, т. е. через 100 млн лет после возникновения здесь первых участков с океаническим типом коры.

На этом примере можно убедиться, какой сложной и длительной может быть эволюция океана. Между тем изучение палеозойских разрезов в периферийных районах США, Канады, Великобритании и Франции свидетельствует о том, что 600—400 млн лет назад в пространстве между этими регионами существовал крупный морской водоем. В нем аккумулировались осадки, типичные для зоны перехода от континентов к океану: рифовые известняки, комплексы турбидитов, оползневые образования. На Ньюфаундленде сохранились остатки палеозойских аллохтонов, в составе которых ведущее место занимают офиолиты — реликты древней океанической коры. Накопленные к настоящему времени данные убедительно доказывают, что формированию Пангеи предшествовал длительный этап, в течение которого материковые глыбы, составляющие ныне Северную Америку и Евразию, были разобщены. Центрами консолидации континентальной коры были Канадо-Гренландский, Балтийский, Алданский, Анабарский и Синийский щиты. Они составляли ядра древних материков, разделенных областями с океанической корой. Одна из самых обширных располагалась между Балтией и Канадо-Гренландией, т. е. на месте современной Северной Атлантики. В литературе этот океан известен под именем Япетус.

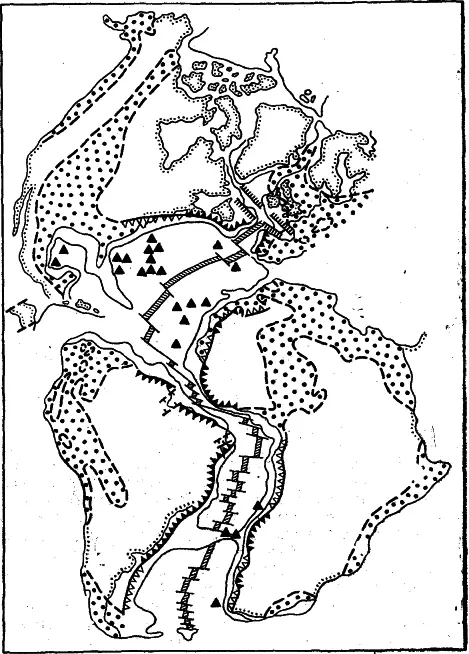

Рис. 18. Положение материков в западном полушарии в эпоху глобальной сеноман-туронской трансгрессии (примерно 95 млн. лет).

Условные обозначения те же, что и на рис. 16.

К началу палеозоя большинство материков располагалось в южном полушарии, тогда как северное было преимущественно океаническим [Ушаков, Ясаманов, 1984]. Канадо-Гренландский и Балтийский блоки находились в низких широтах, в то время как суперконтинент Гондвана, имевший вытянутую форму, простирался от Южного полюса к экватору (рис. 20). Судя по возрасту пород, слагающих Северо-Атлантическую вулканогенную провинцию, океан Япетус раскрылся в период между 650 и 570 млн лет назад. Согласно одной интерпретации, в кембрийский период существовал единый океанский бассейн. Япетус же был одной из впадин, вдававшейся в виде залива между Балтией и Канадо-Гренландией. Однако геохимические данные, полученные совсем недавно, свидетельствуют о двух различных водных массах, слабо сообщавшихся в кембрии и ордовике, а следовательно, и о двух изолированных океанических водоемах. Эти данные базируются на изучении изотопов неодима и стронция. Отношение 143Nd/ 144Nd в океанских водах и осадках определяется поступлением изотопов неодима с континентов вместе с речными водами. В бассейне с единой системой циркуляции величина этого изотопного отношения сохраняется одинаковой на всей его площади. Если же океаны разобщены структурными порогами, например вулканическими островными дугами, или между континентальными массивами отсутствуют достаточно широкие проходы, то величины отношение в водах и осадках будут меняться. Концентрации неодима в большинстве типов отложений ничтожны. Правильно определить соотношение изотопов этого элемента можно только при исследовании фосфоритов или биогенных остатков, замещенных апатитом. Лучшими палеозойскими объектами для исследования изотопов неодима являются кости и зубы рыб, конодонты и брахиоподы. В тех случаях, когда они замещены фосфатами, в них устанавливаются высокие концентрации редкоземельных элементов, которые на 5—6 порядков выше обычных. Согласно результатам изучения коллекции конодонтов и брахиопод, отобранных в разных районах распространения нижнепалеозойских пород да территории Северной Америки и Западной Европы, в кембрии и большей части ордовика между этими континентальными блоками располагались два океанических водоема, разделенные крупным структурным порогом. Более обширный океанский бассейн, являвшийся, вероятно, частью Панталассы (Мирового океана того времени), характеризовался значениями ε Ndв пределах от —10 до —20, тогда как для океанической котловины меньших размеров, которую, видимо, и следует отождествлять с океаном Япетус, было типично другое соотношение изотопов ε Nd— от —6 до —9. Эта котловина примыкала к континенту Балтия [Keto, Jacobson, 1987].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Сокуров - В центре океана [Авторский сборник]](/books/440310/aleksandr-sokurov-v-centre-okeana-avtorskij-sborn.webp)