Алексей Розанов - Что произошло 600 миллионов лет назад

- Название:Что произошло 600 миллионов лет назад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Розанов - Что произошло 600 миллионов лет назад краткое содержание

В истории развития органического мира Земли было несколько важнейших событий, таких, как возникновение жизни, появление эвкариот, затем многоклеточных организмов. 600 миллионов лет назад многоклеточные животные впервые получают возможность строить скелет, и о тех пор органический мир Земли приобретает все более сходные с современностью черты. Об условиях, в которых произошло это важное событие, и гипотезах о причинах появления скелета у животных идет речь в предлагаемой читателю книге.

Что произошло 600 миллионов лет назад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основную массу всех органогенных построек раннего кембрия составляют постройки, созданные водорослями и археоциатами, причем первые могут строить биогермы и без археоциат, но последние всегда строят их только совместно с водорослями. Еще очень важно, что водоросли мы находим как в органогенных постройках, так и независимо от них, в то время как археоциаты вне органогенных построек — большая редкость.

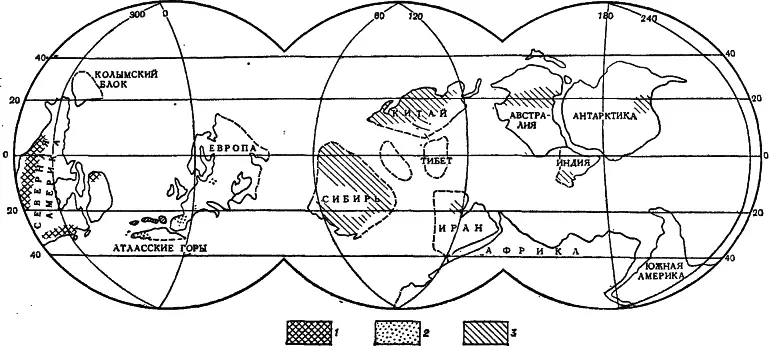

На рис. 35 показано известное на сегодня распространение археоциат в нижнекембрийских породах. Почти во всех случаях они происходят из биогермных образований. Достоверные биогермные тела с археоциатами известны по всей Сибири и Монголии, в Китае, Австралии, Антарктиде, Марокко, Южной Европе, Северной Америке.

Н. А. Дроздовой было проанализировано и глобальное распространение водорослей — биогермостроителей. Этот анализ показал, что их распространение подчинено тем же закономерностям, что и археоциат.

Рис. 35. Схема расположения находок археоциат

Теперь по аналогии с закономерностью распределения современных рифов попробуем расположить все точки с археоциатами и водорослями в пределах приэкваториальной полосы с широтами +30—40°. Это, конечно, потребует отказа от современного положения материков.

Итак, складывая воедино палеомагнитные данные, данные по палеотемпературам, по распределению эвапоритов и, наконец, по распределению биогермов таким образом, чтобы они не входили в противоречие друг с другом, мы должны получить некую цельную картину палеогеографии. Но есть еще одна важная группа фактов, которая позволяет подтвердить или опровергнуть такие построения,— это палеобиогеографические данные, т. е. данные по географическому распределению разных групп организмов.

Глава V. Биогеография

Исторически сложилось так, что долгое время единственной группой, достаточно обстоятельно изучавшейся из кембрия, в том числе и нижнего кембрия, были трилобиты. Это происходило потому, что многие исследователи долгое время верили в то, что только трилобиты могут быть полезны для расчленения и корреляции кембрийских отложений, все остальные группы практической ценности не имеют.

Сегодня ошибочность такой позиции совершенно очевидна всем. Упомянутая ситуация предопределяла то, что продолжительное время биогеографические исследования и соответствующие построения велись исключительно исходя из анализа распределения трилобитов. В чем-то это было довольно плохо, но в некотором смысле и хорошо. Плохо потому, что это однобокий анализ. Но, с другой стороны, пространственное распределение трилобитов изучалось достаточно тщательно и многократно. Поэтому главный вывод о существовании трех крупных биогеографических подразделений (областей) был проверен многократно и не вызывает особых сомнений. У разных авторов эти три крупные биогеографические подразделения по трилобитам, охватывающие весь мир, получили разные названия. В одних случаях они называются по названиям крупных таксонов трилобитов, в других — по географическому принципу. Наиболее характерная фауна трилобитов — редлихиды (Redlichia) дала название Редлихиевой области, которая охватывает Антарктику, Австралию, Китай, некоторые районы Среднего и Ближнего Востока. Другая, названная по очень характерному трилобиту — оленеллус (Olenellus), охватывает Северную и Южную Америку, Гренландию и Северную Европу. Третья — промежуточная — пояс от Сибири до Средиземноморья.

Оленеллусовая область, или иначе область оленеллид, чаще всего подразделяется на две крупные самостоятельные части — Акадо-Балтийскую и Тихоокеанскую. Если посмотреть на современное положение выделенных в кембрии областей, то окажется, что как Тихоокеанская, так и Редлихиевая области пересекают все современные климатические зоны. Так же точно и промежуточная область распространяется от Средиземноморья до арктических районов Сибири. Получив такую картину, вероятно, давно следовало бы задуматься о ее противоестественности. Вряд ли можно думать, что глобальное распространение трилобитов не контролируется климатической зональностью.

Однако долгое время специалистов по трилобитам это не смущало. А когда известный американский исследователь трилобитов Палмер установил на примере Северной Америки, что распределение трилобитов зависит от их положения по отношению к кратону, т. е. от их положения в какой-нибудь из зон шельфа или континентального склона, то стало казаться, что все встанет на свои места после детального изучения других областей под этим углом зрения и снимутся те противоречия, о которых мы говорили выше. Но этого не произошло, и специалисты по трилобитам вынуждены были искать спасения в привлечении идей тектоники плит.

Однако, поскольку хорошей реконструкции положения материков для раннего кембрия не существовало, а на существовавших реконструкциях получилась картина, лишенная всякого смысла, возникли две внешние взаимоисключающие концепции. Одна из них — американского ученого П. Джелла — предполагала расположение почти всех континентов отдельно друг от друга вдоль экватора (рис. 36). У П. Джелла в раннем кембрии отсутствует и Гондвана. Метод составления схемы П. Джелла был весьма своеобразен и не учитывал ни палеомагнитных, ни многих других данных. Но идея расположить все по экватору оказалась не так уж плоха, поскольку многие известные раннекембрийские отложения по своему характеру несомненно продукты тепловодных бассейнов.

Рис. 36. Ботомская география мира

1 — провинция Колумба, 2 — провинция Викингов, 3 — провинция Тольчутикук (по П. Джеллу).

Вероятно, для оригинальности П. Джелл предложил совершенно новые названия областей (или, как он называет, провинций): провинция Колумба, провинция Викингов и провинция Тольчутикук (последнее название происходит от имени русского акад. Э. Толля, китайского императора XV в. и капитана Кука). Однако нетрудно видеть, что в этом смысле он не изобрел ничего нового. Провинция Колумба — это синоним Тихоокеанской, провинция Викингов — Акадо-Балтийской, а Тольчутикук — Редлихиевой, с той лишь разницей, что в провинцию Тольчутикук он включил Сибирь. Правда, и ранее некоторые авторы включали Сибирь в эту провинцию (а точнее, область).

Другая концепция глобального распределения трилобитов, которая возникла в самое последнее время, исходит из наличия в раннем кембрии единого континента Палеопангеи. Автор этой концепции — известный советский специалист по трилобитам Л. Н. Репина. Впервые эта идея была изложена ею на Московском международном геологическом конгрессе в августе 1984 г. Следуя идее о Палеопангее, высказанной ранее А. Ю. Розановым и А. Буко, Л. Н. Репина показала возможность выделения в раннем кембрии сначала двух крупных областей (атдабанское время): Тихоокеанско-Атлантический и Индо-Австралийской, а затем трех (ботомское время): Тихоокеанской, Атлантической и Индо-Австралийской. Еще раз подчеркнем, что смысл и контуры выделяемых Л. Н. Репиной областей не отличаются от выводов всех предыдущих исследователей, но пространственное их положение, несомненно, стало значительно более логичным (рис. 37). Теперь можно согласовать такую картину с возможными климатическими зонами Земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Пономарев - 290 миллионов лет назад и далее [litres]](/books/1150386/nikolaj-ponomarev-290-millionov-let-nazad-i-dalee.webp)