Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.) краткое содержание

В IV томе дана характеристика первых кругосветных плаваний русских и экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева, открывшей Антарктиду. Большой интерес представляет материал но изучению Европейского Севера и поискам Северо-Западного прохода, по исследованиям Гренландии, Центральной Арктики и достижению Северного полюса Впервые даны публикации научных достижений западноевропейцев в Гималаях и Западной Азии, индийцев в Тибете

Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 6.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Исследователи Скандинавских гор

Ютунхеймен, высочайшее плоскогорье Скандинавии (вершины более 2 тыс. м [21] Галхёпигген (2470 м) — высшая точка всей Северной Европы до Урала включительно.

) с крутыми склонами, обрывающееся над северо-восточной ветвью Согне-фьорда, впервые основательно изучил в 1810—1813 гг. ботаник и географ Кристен Смит. Однако «первоисследователем» норвежцы часто называют Валтасара Матиаса Кейлхау, который еще студентом в конце 20-х гг. XIX в. обошел Ютунхеймен и очень пополнил географические сведения о нем. Много лет затем Кейлхау изучал геологическое строение Норвегии, уделяя большое внимание также орографии: он определил высоту почти 30 вершин более 1000 м, в том числе плато Халлингскарвет (1933 м) у 60°30' с.ш., Хемседаль (1728 м) у 61° и несколько гор в районе озера Лиминген, близ 65° с.ш.

Основную работу по барометрическим замерам суровых, скалистых и безлесных норвежских гор выполнили норвежские военные топографы, в том числе Теодор Кристиан Брок (в конце 20-х гг. XIX в.) и Харальд Вергеланн (в 1841–1845 гг.). К 1850г. был собран большой фактический материал по орографии Норвегии. Оказалось, что в рельефе Скандинавии преобладают высокие плато (фьельды), отделенные друг от друга поперечными долинами. Поверхность в целом резко поднимается к западу и здесь сильно расчленена речными долинами и фьордами; в восточных же частях плато имеет гораздо более слабый уклон.

Это верное обобщение сделал не путешественник-исследователь, а кабинетный ученый Петер Андреас Мунк, составивший по инициативе Кейлхау раздел об орографии норвежских гор в трехтомной работе «Особенности геологии Норвегии» (1838—1850 гг.). Именно Мунк окончательно опроверг старое мнение о существовании в стране длинных непрерывных хребтов.

Так, заполярный пограничный «хребет» Хьёлен оказался нагорьем — прерывистой цепью массивов (длина около 600 км, высота до 2123 м).

Вибе: опись норвежского побережья

В 1833—1841 гг. изучение и съемку атлантических берегов Норвегии производила экспедиция под начальством военного топографа Андреаса Вибе. Экспедиция засняла сначала западную полосу от 59°10' до 63°40' с.ш., усеянную относительно крупными островами, богатую шхерами. Она установила, что в некоторых местах «рои» мельчайших островов покрывают большую часть поверхности моря, «как гвозди на подошве сапога» {6} 6 Цит. здесь и далее из работы А. Вибе «Берега и море Норвегии», опубликованной на нем. яз. в 1860—1861 гг.

; такие районы рыбаки называют «Стэвлехав» («Сапожное море»). В этой полосе он заснял 10 островов площадью 150—200 км 2, а также группу Сулунн и о. Хитра (более 60 км 2).

Продолжая опись далее, экспедиция выяснила, что между 65º и 69° с.ш. характер берега меняется: вдоль него тянутся горы своеобразной «морской альпийской формы» — пики и зубцы. И на островах, даже малых, вздымаются горы, часто неприступные. Правда, купол небольшого о. Торгет (65°25' с.ш.) поднимается над плоскими, как поля шляпы, берегами, но к северу от него много высоких скалистых островов, в том числе Вега (797 м) и Альстен с его шестью горами (до 1066 м). У полярного круга описаны островки Трена, «штаб гигантских скал», и к востоку от них — Хестманнё, к названию которого («Всадник») Вибе прибавил живописную черту — «с развевающимся плащом». А на берегу полуострова он обследовал большой ледник, спускающийся к морю.

Экспедиция провела крупные гидрографические работы в Вест-фьорде, отделяющем Лофотены от полуострова, описала берега материка, некоторые Лофотенские о-ва, где поднимаются совершенно недоступные горы, и Вестеролен, в том числе крупнейший (северный) остров этой группы — Анне (313 км 2). Закончив опись берегов области Нурланн и пройдя из Вест-фьорда на северо-восток через узкий пролив, отделяющий полуостров от Хиннё — величайшего норвежского острова (2198 км 2), экспедиция перешла к побережью области Финмарк. Вибе характеризует этот берег как «перемежающийся — то обрывистый, то пологий… Острова здесь, как правило, крупнее, фьорды глубже, часто отделены друг от друга узкими перешейками». На о. Сейланн (70°25' с.ш.) он описал висячий ледник, самый северный в Норвегии.

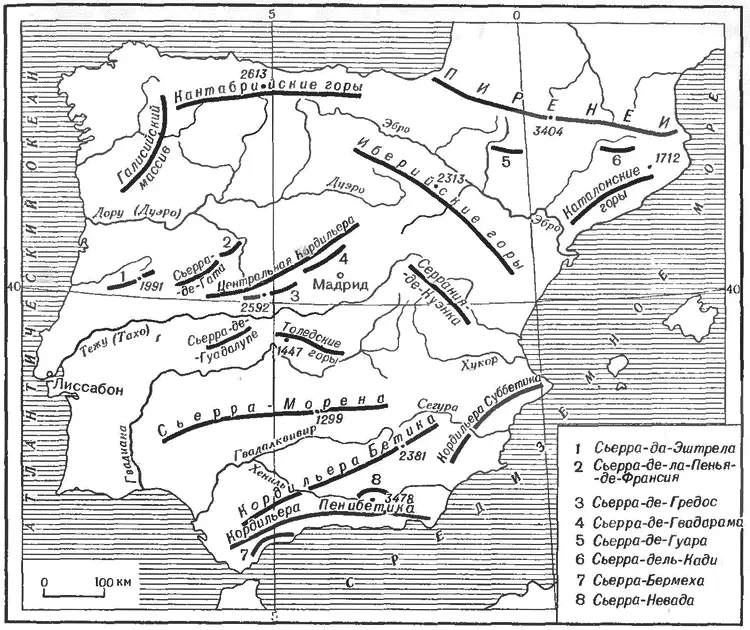

Шарпантье-сын в Пиренеях

В 1808—1812 гг. всю цепь Пиренеев прошел горный инженер Жан Шарпантье-сын, но исследовал он преимущественно северные склоны, так как на юге шла партизанская война испанцев против французских оккупантов. Хотя основной его целью было изучение геологического строения этой горной системы, он уделил много внимания и «пластике», как тогда говорили, Пиренеев.

В отличие от его предшественников Шарпантье детально охарактеризовал не только самые высокие пики, но и долины обоих склонов. Он осмотрел верховья всех крупных рок, стекающих с Пиренеев.

Шарпантье описал много ледников, в том числе массива Маладеты [22] Шарпантье высказал предположение, что поток, стекающий с ледника Маладеты и пропадающий в Тру-де-Торо, является истоком Гаронны. Но доказать это удалось лишь в наше время французскому спелеологу Норберу Кассере.

, подчеркнул незначительность их общей площади (по последним данным, около 40 км 2) и малую роль в питании рек — они, за одним исключением, дают начало лишь небольшим потокам.

Шарпантье разделил весь хребет на участки в зависимости от их высоты. На востоке низкие (до 1257 м) горы Альбьер — от моря до перевала Пертюс. К западу, до горы Канигу (2785 м), но Шарпантье, нет остроконечных вершин, только округлые горы с плоскими вершинами, покрытыми лугами и лесами. Далее горы неожиданно принимают дерзкий и величественный вид: гребень цепи вырезывается острыми пиками или обрывистыми скалами; горы становятся труднодоступными. Самый высокий участок — между 1°30' в.д. и 0°20' з.д., причем высшие точки Пиренеев располагаются не па лавной цени, хотя она и несет ряд больших инков, а на боковых южных отрогах. Затем горы постепенно понижаются. В центральной цепи и боковых ветвях он описал ряд округлых и удлиненных, легко доступных вершин, — в том числе пики Ани и Ори (2504 и 2021 м), а также много небольших отрогов, перпендикулярных главной цепи, которые постепенно снижаются и ветвятся. Он выявил несколько изолированных хребтов, параллельных главной цепи, изучил почти все речные долины — около 30 на северных склонах и столько же на южных: большие долины преимущественно поперечные и имеют вид ущелий, самые длинные находятся в центре цепи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: