Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.) краткое содержание

В IV томе дана характеристика первых кругосветных плаваний русских и экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева, открывшей Антарктиду. Большой интерес представляет материал но изучению Европейского Севера и поискам Северо-Западного прохода, по исследованиям Гренландии, Центральной Арктики и достижению Северного полюса Впервые даны публикации научных достижений западноевропейцев в Гималаях и Западной Азии, индийцев в Тибете

Очерки по истории географических открытий Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

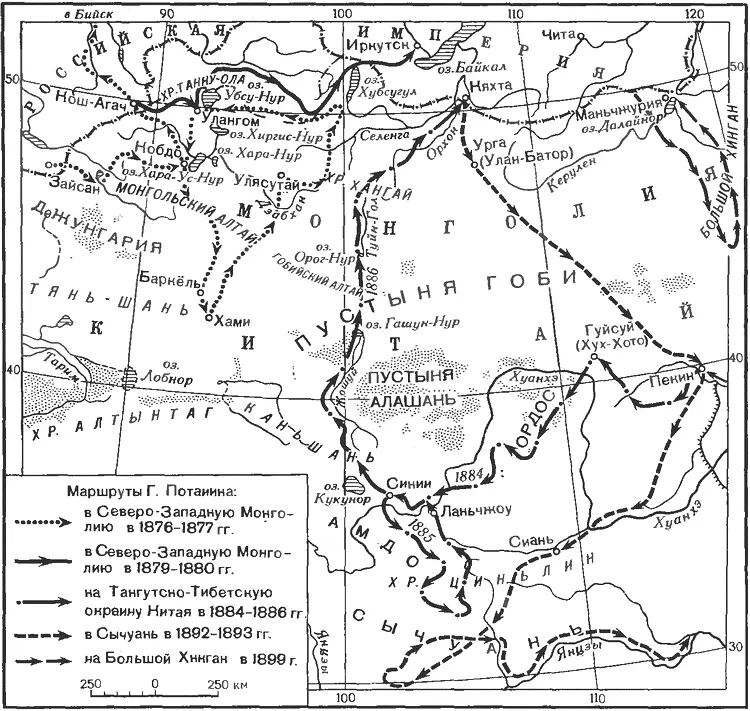

Поднимаясь от Убсу-Нура в горы, путешественники увидели на севере лесистый хребет Танну-Ола. «Горы, казалось, стояли сплошной стеной, — писала А.В. Потанина, — вершины были покрыты пятнами снега и по утрам дымились туманами…». В конце сентября, перевалив хребет, экспедиция спустилась в центральную часть Тувинской котловины — в долину р. Улуг-Хема (верхнего Енисея) — и, продвигаясь на восток, проследила ее более чем на 100 км и на столько же — долину р. Малого Енисея (Ка-Хем) до устья р. Улуг-Шивея. В результате пересечения Танну-Ола и 200-километрового маршрута по Тувинской котловине экспедиция точно нанесла на карту очертания главного хребта и его северных отрогов, а также уточнила картографическое изображение верховьев Енисея. Она поднялась по Улуг-Шивею до верховья, пересекла хребет Сангилен и, повернув на восток, к верховьям Дэлгэр-Мурэна, вышла к западному берегу Хубсугула, вдоль которого простирается хребет Баян-Ула с высотами более 3 тыс. м.

Путешествие закончилось в Иркутске. Дневники двух экспедиций Потанина составили четыре тома «Очерков Северо-Западной Монголии» (1881–1883 гг.), из них два тома этнографических материалов, собранных главным образом А.В. Потаниной.

Третье (Первое Тибетское) путешествие Пржевальского

В марте 1879 г. Пржевальский начал третье путешествие по Центральной Азии, названное им «Первым Тибетским». От Зайсана он направился на юго-восток, мимо озера Улюн-гур и вдоль р. Урунгу до ее верховьев, пересек Джунгарскую Гоби — «обширную волнистую равнину» — и довольно верно определил ее размеры. Миновав озеро Баркёль, Пржевальский вышел к оазису Хами, близ 93° в.д. Он пересек далее восточную окраину Гашунской Гоби и достиг низовьев р. Данхэ (левый приток нижней Сулэхэ), а к югу от нее обнаружил «громадный вечноснеговой» хребет Гумбольдта (Улан-Дабан, длина около 250 км, вершины 5300–5400 м). Через перевал Данцзинь (3519 м)— на стыке Алтынтага и Гумбольдта — Пржевальский прошел на юг к равнине Сартым, пересек ее и установил началие хребта Риттера (Дакэн-Дабан, длина около 200 км, вершины более 5 тыс. м). Перейдя через два других, меньших хребта, он спустился в юго-восточную часть Цайдама, в поселок Дзун.

Из Дзуна Пржевальский двинулся на юго-запад и выяснил, что Кульлунь здесь имеет широтное направление и состоит из двух, иногда из трех параллельных цепей (шириной от 64 до 96 км), имеющих разные названия в различных своих частях. По номенклатуре, принятой для советских карт, Пржевальский выявил следующие хребты: у 36° с.ш., между 94–96° в.д., — Сасун-Ула и западную часть Бурхан-Будда; несколько южнее, между 91 и 96° в.д., — Бокалыктаг, названный им хребтом Марко Поло (с вершиной 6300 м). К югу от Бокалыктаг, перевалив Кукушили, Пржевальский обнаружил хребет Бунгбура-Ула, который протягивается вдоль левого берега Улан-Мурэна (верховье Янцзы), между 92 и 94° в.д. (вершина 5800 м).

Далее к югу перед путешественником простирался уже собственно Тибет, представляющий «грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся столовидную массу, поднятую… на страшную высоту. И на этом гигантском пьедестале громоздятся… обширные горные хребты… Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки…» За 33-й параллелью Пржевальский открыл водораздел Янцзы и Салуина — широтный хребет Тангла (с вершинами до 6096 м). С пологого, едва заметного перевала на высоте около 5000 м, пройдя на юг приблизительно до 32° с.ш., Пржевальский увидел восточную часть хребта Ньенчен-Тангла. Он нашел путь к запретной Лхасе и находился от нее примерно в 300 км, но вынужден был повернуть обратно: в Лхасе распространился слух, что русский отряд идет с целью похитить далай-ламу. Пржевальский прошел тем же путем до верховьев Янцзы и несколько западнее прежнего маршрута — в Дзун. Оттуда он повернул к озеру Кукунор, обошел его с юга, почти замкнув съемкой, а южнее 36° с.ш. (у 100° в.д.) впервые исследовал верхнее течение Желтой реки (Хуанхэ) на протяжении более 250 км; в этом районе он открыл хребты Семенова и Угуту-Ула. Попытка проникнуть к истокам Хуанхэ не увенчалась успехом из-за невозможности переправиться через реку.

Вернувшись в Дзун, Пржевальский через пустыню Алашань и Гоби добрался до Кяхты. Во время этого путешествия он прошел около 8 тыс. км и произвел съемку более 4 тыс. км пути через совершенно не исследованные европейцами районы Центральной Азии. Он нашел два новых вида животных — лошадь Пржевальского и медведя пищухоеда. Помощник Пржевальского, Всеволод Иванович Роборовский, собрал огромную ботаническую коллекцию: около 12 тыс. экземпляров растений — 1500 видов. Свои наблюдения и результаты исследований Пржевальский изложил в книге «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» (1883 г.), из которой нами взяты вышеприведенные цитаты. Итогом трех его экспедиций были принципиально новые карты Центральной Азии.

Четвертое (Второе Тибетское) путешествие Пржевальского

В ноябре 1883 г. Пржевальский отправился в четвертое путешествие. Кроме В.И. Роборовского, он взял в помощники 20-летнего вольноопределяющегося Петра Кузьмича Козлова, ранее конторщика пивоваренного завода, в котором Пржевальский угадал настоящего исследователя. От Кяхты уже дважды изученным путем к маю 1884 г. экспедиция проследовала в Дзун. На юго-востоке от Цайдама, за хребтом Бурхан-Будда, Пржевальский обнаружил бесплодное солончаковое «волнистое плато, часто покрытое небольшими… в беспорядке насыпанными горами», продолжавшееся далеко к юго-востоку. На плато паслись неисчислимые стада диких яков, куланов, антилоп и других копытных. Миновав это звериное царство, Пржевальский вышел к восточной части межгорной котловины Одонтала, покрытой «множеством кочковатых болот, ключей и маленьких озерков»; по котловине «вьются небольшие речки, образующиеся частью из тех же ключей, частью сбегающие с гор. Все эти речки сливаются в два главных потока», соединяющихся к северо-восточному углу Одонталы. «Отсюда, то есть собственно от слияния всей воды Одонталы, и зарождается знаменитая Желтая река» (Хуанхэ). Хорошая погода, радовавшая путешественников в течение нескольких дней, «вдруг сменилась сильной метелью, а к утру температура понизилась до —23°С. Двое суток пришлось ждать, пока столь некстати выпавший снег растает». Наконец отряд смог двигаться дальше на юг. Пржевальский перевалил незаметный со стороны Тибетского плато водораздел истоков Хуанхэ и Янцзы (хребет Баян-Хара-Ула) и очутился в высокогорной стране: «Здесь горы сразу становятся высоки, круты и труднодоступны». Обследовав небольшой отрезок верхнего течения Янцзы, Пржевальский решил не тратить времени и сил на достижение милой его сердцу Лхасы. На обратном пути, восточнее Одонталы, он обнаружил два озера — Джарин-Нур и Орин-Нур, через которые протекала «новорожденная Хуанхэ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: