Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

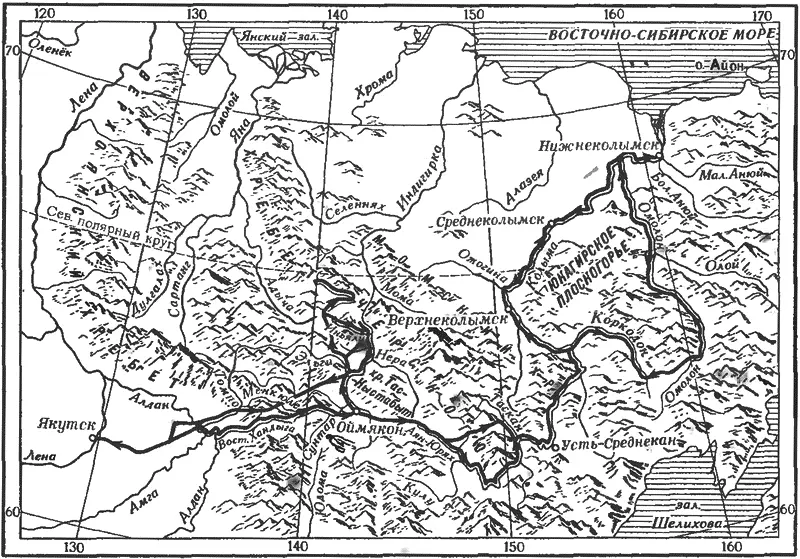

Исследование бассейна Индигирки

В 1926 г. С. Обручев руководил геологическим отрядом, исследовавшим бассейн Индигирки; в качестве геодезиста в него вошел Константин Алексеевич Салищев, участник всех последующих экспедиций С. Обручева. В середине июня он с 11 спутниками вышел из Якутска на восток, перевалил Верхоянский хребет в верховьях р. Менкюле (система Алдана) и установил, что этот хребет состоит из четырех горных цепей, а не одной, как считали ранее. Затем отряд спустился в долину Индигирки близ устья Эльги.

1 августа С. Обручев начал сплав но Индигирке на челнах («ветках») и проследил ее течение от Эльги до порогов. На пройденном участке (более 200 км) по обоим берегам реки протягивались огромные горы с пятнами снега на вершинах высотой не менее 1000 м. [35] На старых нартах горы тянулись только вдоль левого берега Индигирки, правый же показывался низменным и заболоченным.

Он правильно заключил, что продолжил и завершил открытие большой горной системы, начатое И.Д. Черским, и назвал ее именем первооткрывателя — хребтом Черского.

Пороги Индигирки нельзя было пройти в это время года, поэтому С. Обручев поднялся по ее левому притоку Иньяли до верховья и, обойдя пороги с запада, вернулся на Индигирку; но ней он достиг р. Сюрюктях и установил ее размеры и направление течения. В сентябре С. Обручев вверх по Индигирке добрался до селения Оймякон. В конце ноября при морозах до 60°С отряд двинулся в обратный путь через отроги Верхоянского хребта и 24 декабря 1926 г. прибыл в Якутск.

В 1928 г. Академия наук организовала экспедицию гидролога Юрия Дмитриевича Чирихина для изучения судоходности Индигирки. Из Якутска в конце зимы 1928/29 г. он добрался до Оймякона и проследил течение Индигирки до устья ее притока Момы, на правом берегу которой он обнаружил хребет Илинь-Тас, круто поднимающийся над долиной (северо-западное окончание Момского хребта). Он осмотрел небольшую часть долины нижней Момы и отметил, что она имеет форму впадины. Построив в ее устье катера и поставив на них привезенные с собой моторы, летом 1929 г. экспедиция начала сплав но Индигирке. Хребет сопровождал правый берег до крутого поворота на восток — у 67º40' с. га. Река вышла из гор у 144º в. д. и далее к северу проходила, извиваясь, но заболоченной низменности со множеством озер. Выполнив короткие боковые маршруты по левым притокам Индигирки — Селенняху (у 68º с. ш.) и Уяндине (у 68°30' с. ш.), Ю. Чирихип оконтурил эту Абыйскую низменность (но его данным, около 50 тыс. км). Зиму экспедиция провела в дельте Индигирки, в селе Русское Устье. По вскрытии реки весной 1930 г. Ю. Чирихин заснял все ее протоки (площадь дельты — 5500 км 2). Сплав по Индигирке позволил ему точно нанести на карту большую часть течения реки (1200 км) и выяснить ее судоходность на 1000 км от устья Момы. На некоторых участках новое картографическое изображение Индигирки сильно отличалось от старого — поправки доходили до 2,5° но долготе.

В 1929 г. С. Обручев, поднявшись от Оймякона по Индигирке к хребту Тас-Кыстабыт, установил истинный исток реки. После работ С. Обручева и Ю. Чирихина можно было уже довольно правильно изобразить все течение Индигирки (длина 1726 км) и определить площадь ее бассейна (360 тыс. км 2).

В 1931 г. восточная часть хребта Черского, примерно от 63°40' до 68° с. ш., изучалась комплексной экспедицией гидрографа Владимира Даниловича Бусина; исследования велись главным образом силами отряда под руководством гидрографа Бориса Васильевича Зонова. Проследив все течение Момы (406 км) и ее левых притоков Эрикита и Тыряхтяха. экспедиция нанесла на карту почти всю горную цепь Улахан-Чистай (открытую И. Черским, длина 250 км) и засекла в ней высоты более 2000 м, отметив возможное существование среди них единичных вершин до 2500 м [36] Впоследствии оказалось, что Улахан-Чистай — самый высокий хребет в горной системе Черского: после 1945 г. в его северо-восточном отроге (массив Буордах) была обнаружена высшая точка Северо-Востока СССР — гора Победа (3147 м) и оконтурен крупный массив оледенения.

. За полярным кругом, у 148° в. д., вместо показываемого на старых картах водораздельного хребта была обнаружена и оконтурена низменность площадью около 35 тыс. км 2; протекающая по ней р. Ожогина (левый приток Колымы) оказалась не короткой рекой в несколько десятков километров, как считали ранее, а 523 километровым потоком. У 151° в. д. экспедиция проследила все течение другого левого притока Колымы — р. Ясачной (490 км). Маршруты по Моме, Ожогиной, Зырянке, Ясачной и ее притоку Россохе позволили оконтурить и нанести на карту самую восточную окраинную цепь хребта Черского, названную Момским хребтом (470 км, вершина 2533 м), глубоко расчлененную речными долинами. В. Бусик утонул при исследовании индигирских порогов 30 июня 1931 г.

Летом 1946 г. геолог и географ Алексей Петрович Васьковский исследовал междуречье Уяндины (левый приток Индигирки) и верхнего Чондона, впадающего в Янский залив. Вместо разноориентированных невысоких кряжей он выделил единое горное сооружение, протянувшееся в виде дуги на 200 км, и назвал его Селенняхским хребтом, а южную его часть (близ 68º с. ш.) — Томмотским массивом.

Исследование бассейна Колымы

Главная задача организованной в 1928 г. топогеодезической экспедиции под руководством географа и гидролога Ивана Федоровича Молодых состояла в изыскании наиболее удобного водного пути для снабжения населения северо-востока страны продовольствием и промышленными товарами. В середине июня от Тауйской губы Охотского моря он прошел к северу, на верхнее течение р. Колымы и за два с половиной месяца заснял реку до устья.

Отряд С. Обручева, входивший в состав экспедиции, весной 1929 г., выйдя из Оймякона, перевалил хребет Тас-Кыстабыт и достиг р. Аян-Юрях (левая составляющая Колымы). Отсюда он начал сплав на лодке до места ее слияния с Кулу (правая составляющая Колымы). Преодолев Большие Колымские пороги, С. Обручев спустился до устья Омолона, проследив, таким образом, почти все течение Колымы (кроме ее низовьев). 20 сентября из-за наступления холодов он отправился обратно и прибыл в Среднеколымск, где остановился на зимовку. В феврале 1930 г. по зимнему пути С. Обручев прошел вверх но Колыме до устья Коркодона и двинулся по его долине на восток. В конце марта в верховьях Коркодона он открыл невысокие горы, назвав их Коигинскими, перевалил их (у 63º40' с. ш. и 158º45' в. д.) и добрался до верховьев Омолона, закончив, таким образом, пересечение обширного плоскогорья, названного им Юкагирским. После ледостава, 9 июня С. Обручев начал сплав по Омолону, проследил все его течение до устья и 12 июня 1930 г. вышел на Колыму, завершив тем самым обследование Юкагирского плоскогорья. Затем он спустился по Колыме до моря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: