Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1958 г. Г. Менард выполнил исследование Восточно-Тихоокеанского поднятия. Материалы предшественников по отдельным профилям и собственные данные непрерывного промера позволили ему достаточно четко охарактеризовать это подводное горное сооружение. Оно представляет собой, по Г. Менарду, невысокое (2–3 км) воздымание дна. Благодаря пологим склонам в поперечном разрезе оно имеет вид низкого и широкого свода (равнобедренного треугольника с чрезвычайно маленькой высотой). Как теперь стало ясно, ширину поднятия Г. Менард преувеличил в три, а протяженность — почти в два раза: по данным исследователей последних лет, соответствующие размеры составляют 650–1200 км и 8000–9000 км, следовательно, ее площадь оценивается в 5–10 млн. км 2, что сопоставимо с габаритами Австралийского материка.

Приблизительно в 1000 км к северо-востоку от Гавайских островов, между 25 и 34° с. ш., американские океанологи к 1964 г. обнаружили ряд подводных гор предположительно вулканического происхождения. Они вытянуты в виде субмеридиональной цепи длиной 2000 км, названой Г. Менардом горами Музыкантов. Отдельные вершины ее поднимаются над дном котловины на 1400–3600 м.

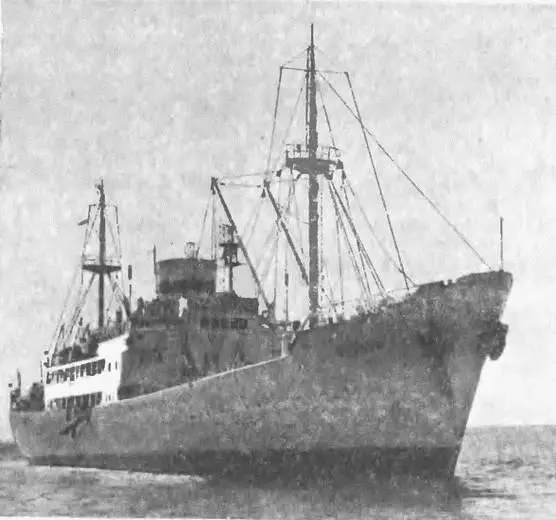

С 1949 г. в бассейне Тихого океана начало работать советское экспедиционное судно «Витязь». С ним связана целая эпоха изучения рельефа дна, в которой можно выделить три периода. Первый, охвативший 1949–1955 гг., был посвящен выяснению особенностей топографии дна главным образом Охотского и в меньшей степени Японского и Берингова морей. По данным непрерывного эхолотного промера океанологи «Витязя» (капитан И. Сергеев) открыли и детально изучили две подводные возвышенности — Академии Наук и Института Океанологии, разделяющие акваторию на три котловины; они обнаружили долгое время считавшуюся максимальной глубину 3374 м (по последним данным — 3916 м); они выявили два небольших желоба Шмидта и Макарова и около двух десятков отдельных подводных гор.

Специальными исследованиями Японского моря, выполненными за три рейса, и при промерах во время следования в открытый океан и на обратном пути изучена выявленная японскими океанологами возвышенность Ямато; открыт и обследован подводный хребет, названный в честь В.Г. Богорова; обнаружена отметка 3670 м, принятая за максимальную (ныне установлена более «солидная» глубина — 3699 м).

Итогом пятилетнего изучения рельефа дна Берингова моря (1950–1954) явилось открытие и исследование довольно крупного (длина 670 км) подводного хребта Ширшова относительной высотой до 3000 м; поперечными галсами многократно пересечен Курильский желоб; установлено, что он продолжается вдоль восточного берега Камчатки до 55°30' с. ш., смыкаясь здесь с Алеутским; в области стыка обоих желобов открыта возвышенность, названная в честь B. А. Обручева; с внешней (океанской) стороны Курильской дуги выявлен подводный хребет, получивший имя «Витязя».

Крупное открытие сделано судном в 19-м рейсе (середина августа — конец октября 1954 г.; руководитель П. Безруков, капитан C. И. Ушаков, геолог Г. Удинцев). Экспедиция установила связь возвышенности Обручева с открытым ею северным продолжением подводного Гавайского хребта, общая протяженность которого составила 5000 км.

На втором этапе, в 1957–1959 гг. (руководителями рейсов были различные советские океанологи, капитаном — в основном И. Сергеев), «Витязь» провел изучение рельефа дна открытой части Тихого океана по программе МГГ; работы третьего этапа (1960–1979) были связаны с выполнением проекта «Верхняя мантия Земли» и программы МИОЭ (см. раздел об исследовании Индийского океана).

Промерными галсами, отстоящими друг от друга на значительных расстояниях удалось пересечь ряд крупных подводных поднятий, выяснить их очертания, определить или уточнить границы котловин, выявить их топографические особенности и обнаружить, что они располагаются на разных гипсометрических уровнях. Оказалось, что в западной части Тихого океана практически отсутствуют крупные абиссальные равнины, дно котловин имеет расчлененный холмистый характер с зонами относительно коротких разломов, почти лишено подводных гор.

В центре Северо-Западной котловины исследована и оконтурена подводная возвышенность, названная в честь геолога Н.С. Шатского.

Экспедиции на «Витязе» изучили и описали три основных типа поднятий ложа океана (основной вклад в этой области сделан Г.Б. Удинцевым): сводовые поднятия, включающие в основном сооружения, выходящие на поверхность в виде о-вов Маршалловых, Лайн, Туамоту и ряда других; глыбовые хребты и массивы (например, возвышенность Шатского, хребет Наска); краевые валы, приуроченные в основном к внешним сторонам ряда глубоководных желобов — Алеутского, Курило-Камчатского, Филиппинского.

Помимо Курило-Камчатского, «Витязем» изучена система желобов северо-западной, западной и юго-западной окраин океана — Японский, Идзу-Бонинский, Волкано, Марианский и ряд других; в 1958–1961 гг. открыты и исследованы два новых желоба: к востоку от о. Новая Каледония, получивший имя корабля, и вдоль северной окраины архипелага Бисмарка, у экватора, названный желобом Адмиралтейства; изучены крупные депрессии Тонга и Кермадек.

«Витязь» поставил рекорд точности попадания в самые глубокие части обследованных им многочисленных депрессий. Особенно удачным оказался 25-й рейс (руководитель Алексей Дмитриевич Добровольский, капитан И. Сергеев): с конца июня по 11 октября 1957 г. советские океанологи выявили максимальные глубины в желобах Палау (8069 м), Ново-Британском (8320 м), Бугенвильском (9103 м), а в Марианском установили глубочайшую впадину Мирового океана — 11022 м. В следующем рейсе (руководитель В. Богоров, капитан И. Сергеев) обнаружены максимальные глубины еще в двух желобах — Кермадек (10047 м) и Тонга (10882 м). Собранные материалы позволили сделать ряд существенных уточнений в представление о простирании, глубинах и морфологических особенностях перечисленных желобов и нескольких более коротких.

Кроме «Витязя», определенную роль в изучении Тихого океана сыграли другие советские исследовательские суда. Так, «Обь» в 1957–1958 гг. обследовала восточную окраину Восточно-Тихоокеанского поднятия до широты о. Пасхи; «Дмитрий Менделеев» в 1974–1975 гг. провел подробное изучение западной окраины той же подводной структуры, а у 37° ю. ш. и 123°30' з. д. положил начало открытию крупного разлома. В марте 1977 г. в районе с этими координатами работала экспедиция на судне «Академик Курчатов», проследившая разлом на 200 км (его предполагаемая длина значительно больше).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: