Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Название:Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Амфора

- Год:2001

- Город:СПб.

- ISBN:5-94278-136-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед краткое содержание

Сознание человека не в состоянии охватить глобальные катастрофы, пережитые нашей планетой за миллиарды лет существования. Рождались и гибли океаны, вырастали и рушились горные цепи... С лица земли исчезло то, что было некогда ее украшением.

Откуда мы обо всем этой знаем. Иногда это результат лабораторных исследований, математических построений, а часто — логических умозаключений...

Цель этой книги — утолить вашу жажду знаний, ибо мало что может сравниться с радостью постижения тайн окружающего мира и твоего места в нем.

Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

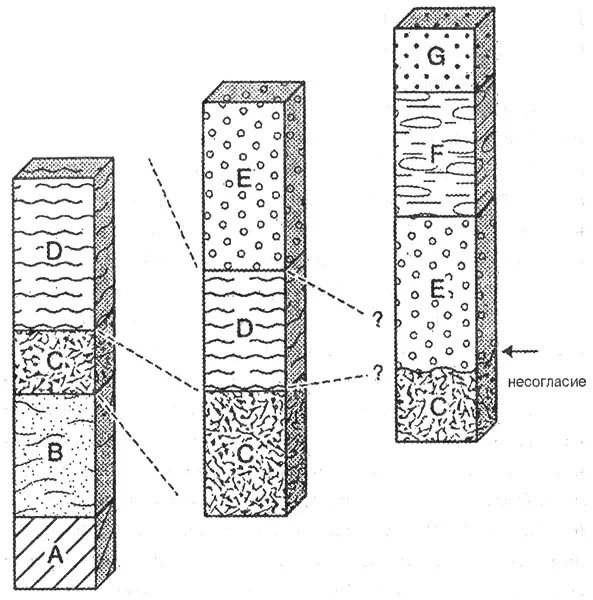

Рис. 6.1. Как поясняется в тексте, слои осадочных пород часто содержат диагностические ассоциации окаменелых остатков организмов (обозначенные здесь буквами латинского алфавита), которые позволяют провести корреляцию (сопоставление) между разрезами различных местностей (иногда корреляция оказывается возможной даже на основании только типов пород, но корреляция по ископаемым остаткам более надежна). На основании такой корреляции можно установить временную последовательность образования пород. Например, из этой простой иллюстрации ясно, что группы окаменелостей А и В старше, чем F и С, хотя они никогда не встречаются вместе в одной и той же местности. Обратите внимание, что иногда слои отдельных пород совершенно исчезают, как происходит со слоем D. В правой колонке имеется так называемое несогласие между слоями С и Е, указывающее на наличие разрыва во времени в геологической летописи. В этой местности слой D и частично С были снесены в результате эрозии до отложения слоя Е.

В сущности, именно такую процедуру применили для построения шкалы относительного возраста Земли, приведенной на рис. 1.1, то есть без указания абсолютного возраста границ между подразделениями. Конечно, она отнюдь не так проста, как можно подумать, глядя на этот рисунок. Несмотря на тот факт, что временная шкала включает данные, полученные из весьма отдаленных друг от друга местностей, существуют части геологической летописи, которые очень плохо представлены в осадках на всем земном шаре. Фактически из-за воздействия перемещений плит, большая часть записей в геологической летописи океанов была уничтожена — либо содрана со дна вышележащей плитой в зонах субдукции, либо метаморфизована до неузнаваемости при столкновениях между континентами. А что касается сохранившихся осадков, особенно тех, которые были отложены вдоль континентальных окраин или на мелководье вокруг островов, то существуют географические различия в ископаемых остатках, которые следует учитывать: ведь и в наше время имеются резкие различия во флоре и фауне, между, скажем, коралловыми рифами, окружающими какой-нибудь тропический остров в Тихом океане, и атлантическими водами около Исландии. Но безжалостный ход эволюции и сходство, если не точное подобие многих видов, несмотря на географические границы в данный момент времени, сделали этот подход на редкость успешным.

Относительная датировка пород с использованием ископаемых остатков организмов позволили первым геологам разработать последовательность главных событий, которые произошли в течение фанерозоя. Они узнали, например, что рыбы на Земле появились раньше,

чем динозавры или млекопитающие. Они смогли выяснить, что обширные угольные месторождения в восточной части Северной Америки и в Западной Европе образовались в древних болотах до того, как на океанском дне образовались меловые отложения, которые теперь слагают Белые Утесы около Дувра в Англии. Но что касается пород, не содержащих ископаемых остатков, особенно относящихся к докембрию, то здесь они оказались в тупике. Казалось, вообще справедливо положение, что наиболее метаморфизованные породы являются, вероятно, и более древними, чем породы слабее деформированные или измененные, но не было никакого способа выяснить, являются ли такие породы в Индии старше, чем такого же вида породы в Канаде, или наоборот. Не было также никаких оснований выяснить тот факт, что относительная временная шкала, которую они разрабатывали для фанерозоя, фактически включает только около двенадцати процентов всего геологического времени. И даже там, где относительная последовательность залегания пород была достаточно хорошо установлена, не было никакого способа оценить длительность различных частей шкалы. Эта возможность появилась лишь позднее, большей частью лишь во второй половине двадцатого столетия, и она все еще продолжает совершенствоваться.

ДАТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ РАДИОАКТИВНОСТИ

Для геологов главным судьей-хронометристом является радиоактивность горных пород. К счастью, существует много естественно встречающихся радиоактивных изотопов, обладающих свойствами, делающими их полезными для решения задач геологической хронологии. Их важность нельзя переоценить. Только благодаря им появилась возможность составить историю Земли, которая рассказывается в этой книге.

Как же можно использовать свойство радиоактивности для определения возраста горных пород или для оцифровки временной шкалы? Тема эта является весьма сложной и специальной. Тысячи научных статей и много книг были написаны об этом предмете. Здесь мы можем дать читателю лишь краткий очерк, приведя несколько примеров. Но основная предпосылка метода, в сущности, очень проста. Радиоактивные изотопы распадаются с постоянной скоростью. В этом отношении они совершенно аналогичны обычным часам. Мы знаем, что каждую минуту часы отстукивают шестьдесят секунд. Мы также знаем, что в любом образце горной породы, который содержит уран, около полутора процентов этого урана распадается, образуя свинец, каждые 100 миллионов лет. Измеряя количество урана, которое распалось в течение жизни какого-нибудь определенного образца (или, наоборот, количество свинца, образовавшегося в результате распада), можно определить возраст образца.

Большинство химических элементов периодической таблицы Менделеева имеют по несколько изотопов. Как уже рассказывалось в главе 2, все изотопы одного элемента ведут себя в химическом отношении одинаково. Каждый из них имеет одинаковое число протонов в ядре своих атомов и одинаковое число электронов, окружающих это ядро. Однако каждый из изотопов имеет слегка отличный вес, поскольку ядра разных изотопов содержат неодинаковое число нейтронов. Вид изотопа определяется числом, которое означает сумму протонов и нейтронов в ядре атома (и тем самым его вес, точнее — массу). Таким образом, в каждом глотке воздуха, который вы вдыхаете, большая часть атомов кислорода принадлежит изотопу кислород 16, но некоторые принадлежат изотопу кислород 18 и совсем ничтожное число — изотопу кислород 17. Но что касается вашего тела, то большая часть его состоит из всех изотопов кислорода.

Радиоактивные изотопы неустойчивы. Радиоактивный распад направлен на достижение устойчивости с помощью изменения соотношения между числом протонов и нейтронов в ядрах атомов. Это осуществляется путем выбрасывания некоторых частиц из ядра с большой энергией, и в этом процессе образуется другой химический элемент. Например, мы видели, что уран, распадаясь, образует свинец (хотя в этом конкретном случае преобразование ядер урана в свинец включает целую серию радиоактивных распадов, а не один-единственный этап). Явление радиоактивности было открыто в последние годы девятнадцатого столетия и с тех пор интенсивно изучается. Ученые быстро узнали путем экспериментов, что радиоактивность является статистическим явлением, то есть что каждый радиоактивный изотоп характеризуется определенной вероятностью того, что он распадется в заданный промежуток времени. Это легче всего представить, вообразив большое количество радиоактивных атомов в стакане. Представим себе, что мы можем их видеть и определять их число в любой момент времени. Если мы проделаем такое наблюдение через какой-нибудь промежуток времени, скажем, через минуту, то обнаружим, что определенная часть атомов распадется; при наблюдении еще через минуту распадется та же часть оставшихся атомов и так далее. Поскольку радиоактивность является статистическим явлением, и особенно если количество атомов в стакане изначально было мало, то доля распадающихся атомов может слегка колебаться от минуты к минуте, но в среднем она будет постоянной. Тот же эксперимент, но проведенный в разное время и при широком разнообразии окружающих условий, даст тот же результат. Это указывает на то, что вероятность распада определенной доли данного изотопа за определенное время является постоянной величиной. Закономерность распада удобно выразить через время полураспада изначального количества атомов данного изотопа в образце породы, то есть время распада половины изначальных атомов изотопа. Математически период полураспада прямо пропорционален величине постоянной распада и для большинства радиоактивных изотопов он определен с высокой точностью. Именно эти данные являются ключом ко всем применяющимся в геологии методам «абсолютного» датирования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: