Валерий Петров - Рассказы о поделочном камне

- Название:Рассказы о поделочном камне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Петров - Рассказы о поделочном камне краткое содержание

Поделочный камень издавна привлекал внимание человека. И сейчас он широко используется как для украшений, так и для изделий различного хозяйственного назначения. Цель книги — познакомить читателя с важнейшими поделочными камнями.

В рассказе о каждом минерале автор подробно описывает историю его использования, природу и свойства, условия образования и места нахождения. Рассказы написаны простым языком, без формул и сложных выводов; вместе с тем все сведения даются на современном научном уровне, в свете новейших данных о строении Земли.

Рассказы о поделочном камне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если любители камня захотят совершить путешествие в район Казбека, чтобы найти кварц или альбит, то для этого не нужно забираться далеко в горы. Достаточно пройти по правому берегу Черной Арагвы, чтобы встретить осыпи сланца с кварцевыми жилами. В их обломках можно найти пустоты, стенки которых усеяны кварцевыми, а изредка и альбитовыми кристаллами.

Кварцевые жилы с прекрасными кристаллами наблюдаются вдоль всего Главного Кавказского хребта: в Сванетии, Осетии, в верховьях Терека и Ардона, в горных частях Чечено-Ингушетии и Дагестана, и везде они залегают в древнейших глинистых сланцах. Приуроченность кварцевых жил к однотипным сланцам и отсутствие какой-либо связи между кварцевыми жилами и магматическими породами первоначально вызывали у геологов большое недоумение. Но проведенные в дальнейшем исследования позволили установить причину этого. Оказалось, что кварцевые жилы Центрального Кавказа относятся к так называемым альпийским. Образовались они при опускании сланцев в толщу земной коры на довольно большую глубину. За счет минералов глин здесь формировались слюды, при этом в трещины породы выделялось некоторое количество воды (минералы глин богаче водой, чем слюда). Поскольку давление и температура были довольно значительные, вода растворяла вещество вмещающих пород, и в первую очередь окись кремния, которой богаты сланцы. При последующем подъеме и охлаждении эти растворенные вещества выпадали в виде жил, выполненных преимущественно кварцем, но есть и альбит, а также немного хлорита. Именно такой характер образования жил был впервые установлен в Альпах, отсюда и название «альпийские».

Еще в давние времена кварц для поделок и ювелирных украшений европейцы добывали, видимо, из альпийских жил. Но, возможно, часть прозрачных кристаллов собиралась и по рекам, куда такие кристаллы попадали при размыве сланца с жилами кварца. Мне приходилось находить прозрачные галечки кварца на Кавказе в речных отложениях.

В России крупные кристаллы кварца впервые были обнаружены на Урале. Об одном из них рассказывается в книге А. Ушакова (1862): «Кристалл, находящийся в музее Горного института, имеющий в высоту 36, а в ширину 28 дюймов, который весит около 60 пудов, оценен в 285 руб.; этот гигант горный хрусталь находился долгое время в Екатеринбурге, где он заменял тумбу перед одним домом, а потом был доставлен в кабинет его императорского величества, откуда уже передан в 1822 г. в Горный институт».

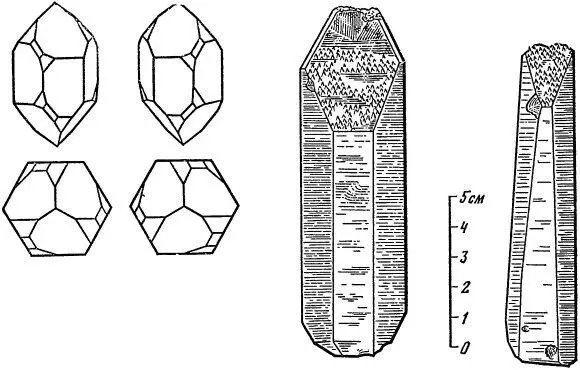

Рис. 1. Кристаллы кварца (по А. Е. Карякину, 1967)

слева — идеальные: справа — природные

Уральские месторождения похожи на кавказские, однако метаморфизм уральских толщ, вмещающих кварцевые кристаллы, был сильнее кавказских, а значит, растворы, отлагавшие кварц, были более концентрированными и горячими. На Урале встречаются и магматические породы, связанные с кварцевыми жилами, что указывает на большую, чем на Кавказе, высокотемпературность кварцевых жил.

С доисторических времен вплоть до наших дней горный хрусталь рассматривался лишь как материал для украшений. Требования, которые предъявлял к камню ювелир, были невысоки — был бы только горный хрусталь прозрачным, а уж дальше — дело техники. Ювелир придаст камню нужную форму, и свет, отразившись от граней обработанного кристалла, претерпит преломление, разложится на спектр и засверкает всеми цветами радуги.

Начало XX в. ознаменовалось мощным развитием радиотехники. Специалисты в этой области нуждались не только в новых материалах, но и в применении новых свойств вещества. Одним из таких свойств оказался пьезоэффект, т. е. способность некоторых веществ получать разность потенциалов в определенном направлении, если их сжать или растянуть, и, наоборот, сжиматься или растягиваться, если к ним приложить некоторую разность потенциалов, причем чем больше эта разность, тем сильнее деформируется кристалл и наоборот. Веществ, которые бы обладали пьезоэффектом, в общем немного — это, как выявилось еще в XIX в., те вещества, в кристаллах которых в определенных направлениях не все ионы, слагающие кристалл, имеют себе подобных. Кварц оказался в числе веществ, обладающих пьезоэффектом, и именно из него были сделаны первые стабилизаторы электрических колебаний — пластинки, вырезанные из лучших ювелирных кристаллов. Однако они часто совершенно не работали. Радиотехники справиться с этим не могли. Пришлось обратиться за помощью к кристаллографам; кварцем тогда занялся молодой ученый А. В. Шубников (впоследствии академик). Под его руководством в Минералогическом музее АН СССР была организована кварцевая лаборатория, которая постепенно выросла в современный Институт кристаллографии.

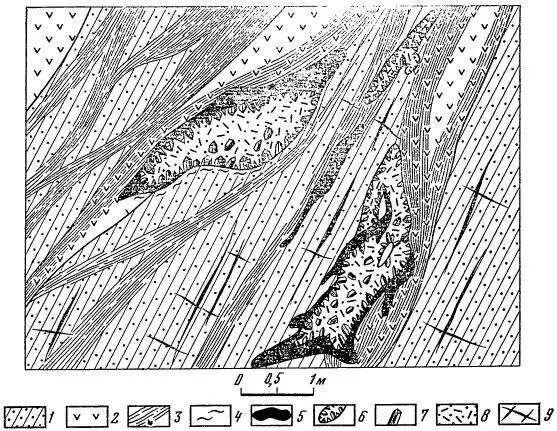

Рис. 2. Хрусталеносные полости в кварцитах. Приполярный Урал (по В. А. Смирновой, 1969)

1 — кварциты; 2 — диабазы; 3 — тектонические зоны рассланцевания горных пород; 4 — выщелоченные кварциты; 5 — кварцевые жилы; 6 — хрусталеносные полости; 7 — горный хрусталь; 8 — хлорит-серицитовая масса гнездового выполнения; 9 — трещины

Оказалось, что требования к горному хрусталю, используемому для изготовления кварцевых пластинок, много жестче, чем к ювелирному. Малейшие неровности, нарушения правильности кристаллической решетки и особенно двойники — закономерные срастания несколько иначе ориентированных кристаллов — все эти неразличимые глазом особенности горного хрусталя, не имеющие никакого значения в ювелирном деле, делают минерал совершенно непригодным для использования в качестве пьезокварца.

А. В. Шубников и его сотрудники разработали методику изучения горного хрусталя, позволяющую определить дефекты строения его кристаллов и ориентировку пластинок даже в том случае, если на обломке кристалла не видно граней.

Вскоре возникла и еще одна серьезная проблема: для ювелирных целей нужно было очень немного горного хрусталя, а для радиопромышленности требовалось его в сотни раз больше. Необходимо было найти новые месторождения, причем кристаллы должны были быть не только весьма совершенные, но и очень крупные. По всей стране начались поиски горного хрусталя. Но задача эта тогда весьма напоминала известную загадку из сказки: «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что!» Ведь кристаллов горного хрусталя, пригодного для получения пьезопластинок, у нас в стране до того никто не искал — весь мир получал их из месторождений Бразилии. Первое время пользовались гальками кварца, которые находили в уральских россыпях драгоценных камней, но очень скоро их ресурсы были полностью исчерпаны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: