Борис Никитин - Так мы жили [litres]

- Название:Так мы жили [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Самокат»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91759-359-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Никитин - Так мы жили [litres] краткое содержание

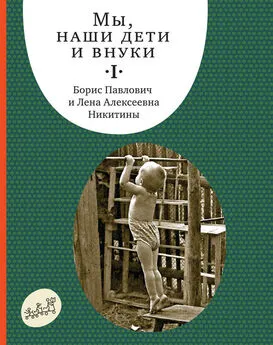

Книга рассчитана на родителей, как молодых, так и опытных, а также бабушек и дедушек, воспитателей яслей и детских садов и всех, кто интересуется педагогикой.

Во втором томе книги, «Так мы жили», идет рассказ о буднях многодетной семьи на протяжении нескольких десятков лет. Об ошибках и достижениях. И о том, как сейчас живут дети и внуки Никитиных.

Так мы жили [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что мы считаем важным

Л. А.:То, что у нас сложилось, назвать системой, видимо, еще нельзя. Но основные принципы, которыми мы руководствуемся, выделить можно. Их три.

Во-первых, это легкая одежда и спортивная обстановка в доме: спортснаряды вошли в повседневную жизнь ребят с самого раннего возраста, естественно входят в их среду обитания, наравне с мебелью и другими домашними вещами.

Во-вторых, это свобода творчества детей в занятиях. Никаких специальных тренировок, зарядок, уроков. Ребята занимаются, сколько хотят, сочетая спортивные занятия со всеми другими видами деятельности.

В-третьих, это наше родительское неравнодушие к тому, что и как у малышей получается, наше участие в их играх, соревнованиях, самой жизни.

Все эти принципы, конечно, были не придуманы заранее, а выработаны в практике жизни, в общении с детьми. Мы пользовались ими интуитивно, неосознанно, преследуя лишь одну цель: не мешать развитию, а помогать ему, причем не давить на ребенка в соответствии со своими какими-то замыслами, а наблюдать, сопоставлять и, ориентируясь на самочувствие и желание ребенка, создавать условия для дальнейшего его развития.

Честно говоря, это не всегда получалось: не давить, не мешать, а помогать. Ведь мы еще во многом не знали, как надо это делать. Бывало, рассердишься: «Ну-ну, прыгай, не бойся. Эх ты, трусишка!» Малыш в слезы. Потом мы стали говорить иначе, без укора и насмешки: «Кто у нас храбрый, тому можно прыгнуть, а кто еще не расхрабрился, тому пока не надо. Ты хочешь? Ну, давай! Молодец!»

Разница получалась огромная: в первом случае ребенок испытывает давление извне, им руководит страх, стыд. А во втором он сам собой распоряжается и ощущает не унижение, а гордость, радость преодоления. Конечно, действие ребенка тут организовано взрослым, но оно не навязано силой, не ломает волю малыша.

Все эти психологические тонкости мы постигали нелегко, не миновали многих ошибок, но в процессе постижения менялись и сами, учились общаться с детьми на основе взаимопонимания и взаимодоверия.

Как рождаются способности?

Б. П.:В основе умственного развития наших детей – всё те же наши «три кита»: обстановка, располагающая к разнообразной деятельности, большая свобода и самостоятельность в занятиях и играх и искренняя заинтересованность во всех делах детей со стороны нас, взрослых. Мне и здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не ставили себе целью научить их всему как можно раньше, мы старались создать условия для развития их способностей – по их возможностям и желаниям.

Мы не знали и не могли взять на себя смелость определять, что и когда развивается у малышей, и в своих действиях исходили из того простого наблюдения, о котором уже упоминали в первой части книги: с младенцем разговаривают со дня его рождения, когда он еще и не понимает ничего. Наступает момент, для каждого малыша свой, когда он скажет первое слово. Но если с ним не говорить с рождения, то это первое слово может быть не сказано и в год, и в два, и в три.

Ну, а если со всеми прочими способностями поступить так же? Не определять сроки заранее, а просто создать благоприятные условия и посмотреть, как будет развиваться ребенок?

Наблюдая за детьми, мы заметили, что развиваются у них те стороны интеллекта, для которых у нас были условия, опережающие само развитие. Допустим, ребенок еще только начинал говорить, а у него уже были среди прочих вещей и игрушек кубики с буквами, разрезная азбука, пластмассовые, проволочные буквы и цифры.

Вместе с великим множеством понятий и слов, входящих в эту пору в сознание ребенка, четыре десятка значков, называемых А, Б, В… 1, 2, 3, 4… и т. д., запоминались без всякого труда к полутора-двум годам. Все потому, что мы не делали из этого тайны, не говорили: «Тебе рано», а просто называли малышу буквы, как называли прочие предметы: стол, стул, окно, лампа и т. д. И радовались, когда он запоминал, узнавая их в любом тексте.

Так же было и с математикой (счеты, счетные палочки, цифры, таблица сотни и тысячи, бусинки на проволоке и прочее), конструированием (всевозможные кубики, мозаика, конструкторы, строительные материалы, инструменты и другие), спортом (спортснаряды в разных сочетаниях в доме и во дворе).

И тут мы сделали удивительное открытие. В этих условиях дети очень многое начинали раньше , чем это предписывалось им по медицинским и педагогическим нормам: к трем годам они начинали читать, в четыре понимали план и чертеж, в пять – решали простые уравнения, с интересом путешествовали по карте мира и много чего еще.

И дело было не только в постижении некоторых школьных премудростей (беглым чтением, устным счетом, письмом они легко овладевали до школы), но и в том, что они при этом становились самостоятельнее, инициативнее, любознательнее, ответственнее – тоже не по годам. Мы их могли оставить дома одних (с 6–7-летним старшим) часа на три-четыре и знали, что ничего не случится. Мы могли спокойно послать семилетнего в Москву (электричка, метро) или одиннадцатилетнего в Горький [9] Горький – до 1990 года так назывался Нижний Новгород. – Примеч. ред.

. Он сам брал себе билет, ехал безо всякой опеки проводника или кого-либо из взрослых. И все это не делало из них старичков – таких выдумщиков и озорников еще поискать!

Сначала мы этому только удивлялись, а затем всерьез заинтересовались проблемой раннего развития детей. Оказалось, что изучением потенциальных возможностей человеческого мозга давно занимаются мировая наука и практика. Ученые пришли к выводу, что резервы мозга колоссальны, а используются они в течение жизни человека ничтожно мало, что гениальность – это наиболее полное проявление интеллектуального потенциала, которым обладает любой нормальный человек.

От чего же зависит реализация этого потенциала? От чего зависит уровень развития способностей? Ответить на этот вопрос – значит найти способ растить всех талантливыми людьми. А это позволит избавить школу от неуспевающих и второгодников, детей – от перегрузок, родителей – от бессилия и удобного предрассудка: «Такой уж он у меня уродился».

Итак, мы тоже задались вопросом: откуда берутся таланты?

Ну, конечно, мы не считаем, что нашли способ выращивания вундеркиндов. Вундеркинд – это чудо-ребенок, исключение из правил, явление, пока мало объясненное. Речь о другом: каким образом каждого, буквально каждого малыша вырастить способным и даже талантливым?

Л. А.:Я думаю, можно быть сверхталантливым, но при этом корыстным и эгоистичным человеком, живущим по принципу: «После меня хоть потоп…»

Б. П.:Это наш старый спор. Скажу так: нужно, чтобы человек был не только знающим, но и творчески осмысливающим свое дело, свое место в жизни. А для этого необходимо развивать творческие способности и умение применять их на практике: в труде, на любом рабочем месте, в любой жизненной ситуации. Как этого добиться?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Никитин - Так мы жили [litres]](/books/1065205/boris-nikitin-tak-my-zhili-litres.webp)

![Юрий Никитин - Крабоид [litres]](/books/1065971/yurij-nikitin-kraboid-litres.webp)

![Борис Никитин - Так мы начинали [litres]](/books/1066318/boris-nikitin-tak-my-nachinali-litres.webp)

![Борис Конофальский - Инквизитор [litres]](/books/1085157/boris-konofalskij-inkvizitor-litres.webp)