Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии

- Название:Физические основы получения атомной энергии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии краткое содержание

2 0

/i/53/718753/Grinya2003.png

0

/i/53/718753/CoolReader.png

Физические основы получения атомной энергии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Осуществление управляемых термоядерных реакций является трудным делом, требующим привлечения новейших достижений самых разнообразных областей физической науки. Однако теоретические работы советских ученых по атомной и ядерной физике открыли новый путь экспериментальных исследований по управлению этими реакциями.

Советские ученые обратили внимание на то, что трудности в достижении сверхвысоких температур связаны не с величиной энергии, которую нужно сообщить разогреваемому веществу (эта энергия невелика), а с необходимостью устранить утечку тепла в окружающее пространство как в процессе нагревания вещества, так и во время самой реакции. Так, например, для нагрева изолированного от окружающей среды 1 г дейтерия до 1 млн. градусов теоретически требуется всего около 1700 ккал тепла, то есть в десятки тысяч раз меньше, чем может затем выделиться за счет термоядерной реакции в дейтерии. Однако фактически необходимое для такого нагрева количество энергии во много раз больше и к тому же чрезвычайно быстро возрастает с повышением температуры. Это обусловлено утечкой тепла из разогреваемого вещества в окружающую среду. Как устранить ее? При сравнительно невысоких температурах, которые должны быть пройдены в процессе нагревания вещества, утечка тепла определяется главным образом столкновениями частиц разогреваемого вещества со стенками сосуда (баллона), в котором вещество заключено. Поэтому необходимо прежде всего изолировать нагреваемое вещество от стенок сосуда. Так как при высоких температурах вещество существует в виде электронно-ядерного газа (плазмы), то задача теплоизоляции сводится к необходимости удерживать быстрые частицы плазмы внутри некоторого объема вдали от стенок. Это необходимо осуществлять в течение такого времени, которое достаточно для того, чтобы заметная доля частиц успела соединиться между собой.

На Солнце и звездах, имеющих огромную массу, частицы раскаленной плазмы удерживаются в определенном объеме силами тяготения; именно поэтому термоядерные реакции протекают в недрах этих светил на неизменном уровне в течение миллиардов лет.

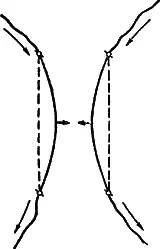

Чем заменить силы тяготения в лабораторных условиях, когда масса разогреваемого вещества мала и поэтому совершенно ничтожные силы тяготения не могут оказывать такого же действия? В 1950 г. академики И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров предложили воспользоваться для теплоизоляции плазмы магнитными силами. Идея магнитной теплоизоляции, предложенная этими учеными, основана в конечном счете на простом физическом явлении, заключающемся в том, что одинаково направленные параллельные токи притягиваются (рис. 35). Поэтому, если через газообразный дейтерий пропускать электрический ток в несколько сот тысяч ампер, то силы магнитного поля, возникающего вокруг тока, будут сжимать со всех сторон отдельные нити тока к центральной его оси. Так как ток течет в газе, то вместе с собой он увлечет и частицы дейтерия, оттягивая плазму от стенок сосуда. Тем самым магнитное поле создаст вокруг плазмы невидимую, но непроницаемую преграду, которая не пропустит частицы к стенкам сосуда. В результате теплообмен между быстрыми («нагретыми») частицами плазмы и холодными стенками резко уменьшится, что и создаст благоприятные условия для достижения высоких температур. Нагревать вещество будет тоже ток, который служит для создания магнитного поля.

Используя идею магнитной теплоизоляции плазмы, советские физики-экспериментаторы научились получать в лабораторных условиях очень высокие температуры, превышающие 1 млн. градусов. Более высокие температуры достигнуты искусственным способом пока лишь при взрыве атомных и водородных бомб.

Работы советских ученых по изучению возможностей осуществления управляемых термоядерных реакций далеко опередили аналогичные исследования, ведущиеся в Англии и США.

Однако это только первый шаг на пути овладения этими реакциями. Много трудностей предстоит еще преодолеть, чтобы создать термоядерный реактор (термоядерную «печку») и сделать реакции, протекающие в нем, безопасными и контролируемыми. Каким способом будут осуществлены управляемые термоядерные реакции, покажет будущее.

Работая над проблемой управляемых термоядерных реакций, физики одновременно ищут других путей для осуществления слияния легких ядер в более тяжелые. Один из таких принципиально новых путей указан членом-корреспондентом Академии наук СССР Я. Б. Зельдовичем, теоретически обосновавшим еще в 1954 г. возможность ядерной реакции синтеза нового типа, в результате которой образуется гелий из водорода при обычной температуре. В конце 1956 г. реальность этого пути была подтверждена в предварительном эксперименте американским физиком Альварецом.

Это замечательное открытие явилось результатом целой серии теоретических и экспериментальных исследований. Его историю можно начать с 1936–1937 гг., когда в дополнение к известным нам частицам — электронам, протонам, нейтронам, позитронам и нейтрино — физики открыли новую «элементарную» частицу, получившую название мезона(мезотрона). Масса мезона имеет величину, промежуточную между массами легкого электрона и сравнительно тяжелого протона. В 1946–1949 гг. на основании своих опытов академик А. И. Алиханов и член-корреспондент Академии наук СССР А. И. Алиханян пришли к заключению о существовании мезонов с различными массами. Так оно и оказалось. К настоящему времени открыта целая серия частиц такого типа, обозначаемых греческими буквами: μ (мю), π (пи), τ (тау), θ (тета) и т. д. Мезоны, открытые в 1937 г., называют теперь мю-мезонами; их масса превышает массу электрона примерно в 209 раз. Мезоны, называемые пи-мезонами, имеют массу, равную приблизительно 300 электронным массам.

Заряд мезона равен заряду электрона и бывает как отрицательный, так и положительный. В 1950 г. советские физики П. И. Лукирский и А. П. Жданов открыли первые нейтральные мезоны. Все мезоны по своей природе неустойчивы (нестабильны) и самопроизвольно распадаются подобно радиоактивным атомам. Их время жизни очень мало и составляет около 2 миллионных долей секунды (2∙10 -6сек.) для мю-мезонов и около 25 миллиардных долей секунды (25∙10 -9сек.) для заряженных пи-мезонов.

Первоначально мезоны были открыты в космических лучах, но теперь они получаются в лабораториях посредством «бомбардировки» различных веществ (бериллия, углерода, меди и т. д.) протонами и нейтронами больших скоростей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: