Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии

- Название:Физические основы получения атомной энергии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Михайлов - Физические основы получения атомной энергии краткое содержание

2 0

/i/53/718753/Grinya2003.png

0

/i/53/718753/CoolReader.png

Физические основы получения атомной энергии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

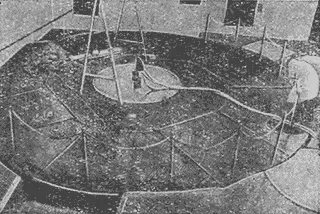

Биологическая защита обеспечивается: сбоку — слоем воды в 1 м и бетонной стенкой толщиной 3 м , сверху — совместно верхней частью графитовой кладки, чугунной плитой и защитным чугунным перекрытием. Вся конструкция размещается в шахте, так что его верхнее чугунное перекрытие находится на уровне пола. Фотография реактора сверху приведена на рис. 46. Видна верхняя защитная плита и сервомоторы стержней аварийной защиты и подводящие к ним кабели.

В графитовой кладке имеется 157 вертикальных отверстий, из которых 128 заняты урановыми стержнями (рабочими каналами), а остальные 29 предназначены для управляющих стержней и вспомогательных целей. Тепловыделяющие элементы имеют трубчатую конструкцию и сходны с аналогичными элементами реактора РФТ. Горючим служит обогащенный уран, содержащий 5% изотопа 235. Общее количество загружаемого урана составляет 550 кг , в котором содержится 27,5 кг изотопа 235. Каждые сутки в реакторе «сгорает» всего около 30 г урана 235.

Количество урана достигает критической массы с введением 60 уранового стержня. Это значит, что для начала работы реактора достаточно было бы 60 стержней, а их имеется 128. Добавочные 68 стержней необходимы по двум причинам. Во-первых, уран 235 со временем «выгорает», и поэтому излишек его в начале требуется для обеспечения последующей длительной работы реактора. Тепловая мощность в 30 тыс. квт обеспечивается в течение 100 дней приблизительно 120 стержнями. Во-вторых, добавочные стержни необходимы потому, что по мере работы реактора в тепловыделяющих элементах накапливаются продукты деления урана 235 («осколки»), многие из которых чрезвычайно сильно поглощают нейтроны. Эти «осколки» являются как бы «золой» или «шлаком» от сжигания ядерного горючего, которая «зашлаковывает» реактор, уменьшая количество нейтронов. Особенно вредными являются «осколки» — ядра атомов ксенона и самария, которые жадно поглощают нейтроны. В обычной топке шлак мешает сжигать уголь, и его время от времени выгребают. В ядерном реакторе удалять шлаки (продукты деления) во время работы реактора невозможно. Приходится поэтому увеличивать количество ядерного горючего и, следовательно, число возникающих в нем нейтронов с тем, чтобы компенсировать потери нейтронов в шлаках.

Теплоносителем, отводящим тепло из реактора в теплообменники (парогенераторы), служит дистиллированная вода, омывающая тепловыделяющие элементы при давлении 100 атмосфер. При столь высоком давлении вода может кипеть при температуре 309° Ц. Закипание воды в каком-либо канале привело бы к резкому уменьшению отдачи тепла, а следовательно, к перегреву и возможному разрушению тепловыделяющего элемента. Поэтому воду нагревают в реакторе только до 260–270°, не давая ей кипеть. Вода подводится к каждому рабочему каналу от коллектора из соседнего с реактором помещения. Отвод воды из рабочих каналов осуществляется к коллектору, расположенному над реактором.

Необходимость применения в качестве теплоносителя дистиллированной воды обусловлена тем, что, пройдя через реактор, вода становится радиоактивной. Сама-то вода быстро теряет свою активность, излучая гамма-лучи, а вот примеси, содержащиеся в ней, остаются радиоактивными длительное время. Чтобы уменьшить эту радиоактивность, обычную речную воду подвергают двойной перегонке (дистилляции), вследствие чего содержание примесей уменьшается в 100–200 раз. Кроме того, дистиллированная вода не откладывает в реакторе накипь.

В парогенераторах вода, поступающая из реактора, охлаждается до 190° и возвращается обратно. Таким образом, вода циркулирует по замкнутому контуру; все элементы этого контура окружены специальной защитой от радиоактивного излучения воды.

Управление работой реактора производится с помощью поглощающих стержней из карбида бора. Всего имеется 24 управляющих (регулирующих) стержня, которые по их назначению делятся на три группы. Первую группу из 18 стержней составляют компенсационные стержни. Количество урана, загружаемого в реактор, превышает, как мы знаем, критическую массу. Чтобы излишек урана не принимал участия в цепной реакции, и вводятся компенсационные стержни, которые поглощают избыточные нейтроны и поддерживают коэффициент размножения нейтронов, равным единице. По мере выгорания урана и накапливания «шлаков» эти стержни постепенно выдвигаются из активной зоны реактора.

Вторую группу составляют 4 стержня, служащие для автоматического поддержания мощности реактора на заданном уровне ( стержни автоматического регулирования). Два стержня, предназначенные для экстренной остановки реактора ( стержни аварийной защиты), составляют третью группу управляющих стержней.

Контроль мощности реактора осуществляется с помощью 12 ионизационных камер, расположенных вблизи от активной зоны и связанных с механизмами, передвигающими управляющие стержни.

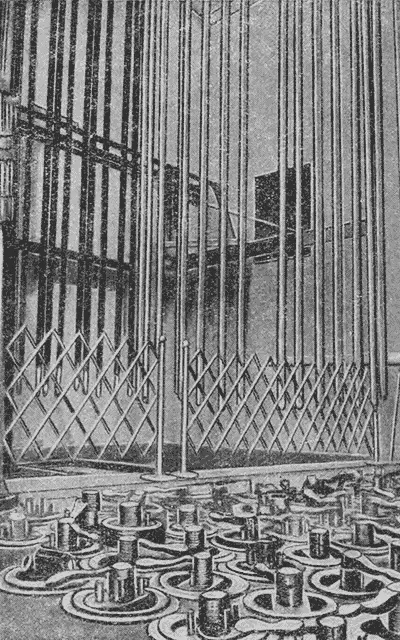

По положению компенсирующих стержней можно судить о том, сколько выгорело горючего и как много накопилось в реакторе «шлаков». После того как все компенсирующие стержни будут извлечены полностью, цепная реакция не может дальше поддерживаться. Значит, чтобы реактор мог работать непрерывно, нужно по истечении некоторого времени заменять выгоревшие стержни новыми. За то, что выгоревшие стержни обладают большой радиоактивностью, обязанной «осколкам» деления, их называют «горячими», хотя температура их не превышает обычно 50°. Активность одного «горячего» стержня составляет примерно 10 тыс. кюри . Извлечение «горячих» стержней производится с помощью подъемного крана, управляемого дистанционно из специального помещения, защищенного от радиоактивного излучения. Вынутый из реактора стержень опускается через специальный люк в полу в бассейн с водой, где он в течение года «остывает». После годичной выдержки эти стержни отправляются на завод, где химическим путем уран отделяется от «шлаков» и снова идет в реактор. На рис. 47 приведена фотография уголка зала реактора первой атомной электростанции СССР. На переднем плане видны люки, в которые опущены отработавшие стержни. На заднем плане видны висящие запасные стержни. В них находится полугодовой запас урана, содержащий около 5,5 кг изотопа 235. Для сравнения укажем, что полугодовой запас каменного угля для работы силовой установки такой же мощности, как и описываемый реактор, составил бы более 20 тыс. т.

Расскажем еще об одном реакторе, предназначенном для физических исследований как на самом реакторе, так и на выведенных из него пучках нейтронов. Это — опытный физический реактор с тяжелой водой Академии наук СССР, введенный в строй в апреле 1949 г. (рис. 48).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: