Сергей Язев - Лекции о Солнце

- Название:Лекции о Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-107796-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Язев - Лекции о Солнце краткое содержание

Лекции о Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заметим для критиков научного метода, что научный метод – единственный из существующих у человечества подходов к изучению окружающего мира, который сам в себе несет возможность самопроверки и самоконтроля. Наука – это уникальный компонент культуры, который сам проверяет собственные гипотетические построения и сам удаляет оказавшиеся неверными версии.

Конечно, хотелось бы быстрее приходить к истине – это движение иногда занимает столетия (впрочем, сегодня все происходит значительно скорее).

Кроме того, всегда остается мысль, что догадаться, прозреть, интуитивно познать истину можно гораздо быстрее, не дожидаясь поддержки экспериментальных проверок. Но без обязательных доказательств (принцип верификации), без разработки обязательного способа проверки выдвигаемых гипотез (принцип фальсификации) мы никогда не сможем уверенно утверждать, что данная гипотеза оказалась верной, и придать ей статус теории.

Наука развивается по собственным внутренним законам. Она может ошибаться – но все ошибки в науке носят принципиально временный характер. Нет сомнений (у автора настоящей книги), что при последовательном использовании научных принципов допущенные ошибки будут обязательно исправлены – если не сегодня, то завтра. Такой уверенности при любом другом подходе нет: метод познания, не основанный на доказательствах, может вечно относиться с доверием к абсолютно неправильным положениям. Библейские представления о строении мира – наглядное тому подтверждение.

Впрочем, как ни удивительно, неквалифицированное общественное мнение оказалось в случае с гипотезой кардинала Кузанского о природе Солнца ближе к истине, чем воззрения многих выдающихся астрономов. Видимый огненный характер Солнца входил в разительное противоречие с построениями Уильяма Гершеля и его единомышленников.

Не могу удержаться от того, чтобы еще раз не процитировать книгу Агнессы Кларк, где приводится замечательный, уже забытый случай из минувших лет:

«Однако подобные взгляды (речь идет о теории темного и холодного Солнца. – С. Я. ) в конце XVIII столетия были еще столь далеки от всеобщего распространения, что могли даже послужить признаком умственного расстройства, как это видно из процесса некоего Эллиота, обвинявшегося в 1787 году перед судом в покушении на убийство. Его друг Симмонс думал выгородить Эллиота тем, что представил суду письмо, полученное от подсудимого в январе предыдущего года, содержащее будто бы явное доказательство ненормальности его умственных способностей.

В письме сообщалось, что «Солнце состоит не из огня, как до сих пор думали, но что его свет вызван сплошными, обильными сполохами, которые ярко освещают жителей Солнца внизу и в то же время находятся на достаточном расстоянии от них, чтобы не причинить им вреда. Нет препятствий, – продолжает автор письма, – к обитаемости великого светила; оно может быть одето такою же точно растительностью, как и наша Земля; там могут быть суша и моря, холмы и равнины; там может сменяться дождливая и ясная погода; там вечный свет, там нет смены времен года, и легко представить себе, насколько лучше всех других небесных тел приспособлено Солнце для блаженнейшего существования его обитателей».

Судья, однако, нашел, что необычайная теория еще не может служить доказательством потери рассудка, так как подобную мерку пришлось бы приложить и к многим другим теоретикам, и даже предложил самому Симмонсу сообщить суду, что он лично думает о теории… Бюффона (гипотезе, объясняющей образование планет через выброс солнечного вещества в результате столкновения Солнца с кометой. – С. Я. ).

А через какие-то восемь лет та же «нелепая теория», заручившись влиятельной рекомендацией Уильяма Гершеля, добилась почетного приема в чертогах науки, где и пребывала невозбранно около семи десятилетий. Правда, раздавались отдельные голоса против нее, но их доводы имели мало влияния на общее мнение. Требовались более тяжелые «удары», чтобы ниспровергнуть гипотезу, льстившую гордости человеческого ума своей законченностью и той видимой гибкостью, с которой она приспосабливалась к наблюдениям, – гипотезу, удовлетворявшую потребности людей открывать аналогии и сходство там, где на первый взгляд царит лишь полная рознь».

Этим язвительным (и вполне справедливым) пассажем Агнесса Кларк заканчивает изложение данного эпизода.

Итак, начиная с периода первых открытий пятен, факелов и свойств вращения Солнца полтора столетия шло накопление данных (телескопический мониторинг солнечных пятен становился все более регулярным). Но никаких новых данных о строении светила не появлялось! Что касается основной парадигмы о природе Солнца, как было показано выше, возобладала парадоксальная концепция темного и холодного Солнца, похожего во многом на Землю. Солнечные пятна трактовались как детали темной поверхности, иногда проявляющиеся в сплошной завесе из загадочного внешнего светоносного слоя светила.

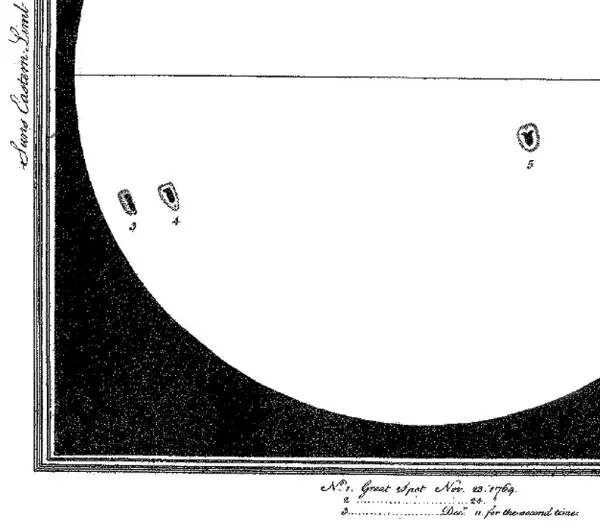

Некие дополнительные доводы в пользу этой концепции появились в ноябре 1769 года. Английский профессор астрономии Александр Вилсон (1714–1786) наблюдал Солнце с помощью своего телескопа в Глазго. На восточном лимбе (краю) солнечного диска появилось огромное пятно. Вилсон вел наблюдения от дня ко дню – и его старания не пропали даром. Когда пятно, перемещаясь за счет вращения Солнца, достигло западного края диска, ученый заметил, что полутень (каемка, окружающая темную сердцевину – тень, или ядро пятна) со стороны пятна, направленной к центру Солнца, постепенно сужалась и наконец пропала. Когда 6 декабря пятно снова показалось, появившись из-за восточного лимба, Вилсон увидел то, что он и ожидал увидеть: полутень казалась более узкой с противоположной стороны пятна – но опять-таки со стороны, направленной к центру солнечного диска. Полная ширина полутени восстановилась, когда пятно оказалась вблизи центра диска.

Рис. 11. Эффект Вилсона. Рисунок Вилсона из его работы 1774 года. Пятно на краю Солнца воспринимается как углубление в сияющей фотосфере: тень пятна напоминает отверстие, сквозь которое видно темное Солнце, полутень – конические края отверстия

Вилсон несколько лет проверял свои наблюдения на других крупных пятнах с полутенями. Эффект, несомненно, имел место: кольцо окружающей ядро пятна полутени расширялось на внешнем крае и сужалось или исчезало с внутреннего края, подобно скатам ямы. Таким образом, вырисовывалась следующая картина: солнечные пятна были подобны углублениям (воронкам) в сверкающей поверхности Солнца, и на дне этих воронок наблюдалось темное вещество тени пятна! Полутень при таком рассмотрении выглядела как пологие скаты воронки…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: