Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 4. Фотоны и ядра

- Название:Физика для всех. Книга 4. Фотоны и ядра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Книга 4. Фотоны и ядра краткое содержание

Для широкого круга читателей, проявляющих интерес к данной науке.

Физика для всех. Книга 4. Фотоны и ядра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если на газоразрядную трубку наложить магнитное поле, совпадающее по направлению с полем электрическим, то в такой трубке возникнет плазменный шнур. Заряженные частицы плазмы будут, как мы знаем, описывать спиральные траектории. Можно считать, что движение частиц складывается в один круговой поверхностный ток. Чем сильнее магнитное поле, тем меньше радиус плазменного шнура. Сила, которая действует на ток заряженных частиц со стороны магнитного поля, и есть причина образования шнура, не соприкасающегося со стенками газоразрядной трубки.

Таким образом, в принципе возможно создать плазму, которая «висит в воздухе».

Расчет показывает, что при начальном давлении водорода порядка 0,1 мм рт. ст., радиусе шнура 10 см и силе разрядного тока 500 000 А температура плазмы должна быть достаточной для того, чтобы начался термоядерный синтез.

На пути осуществления управляемой термоядерной реакции стоят очень большие трудности. Дело в том, что плазменный шнур по ряду причин оказывается весьма неустойчивым и расплывается через мгновения. Задача решается лишь в том случае, если удастся создать «магнитную бутыль» с «обратной связью»: требуется, чтобы случайные флуктуации, размывающие шнур, приводили к возникновению сил, которые стремились бы противодействовать размытию.

В середине 1978 г. группе американских физиков, работающих в Принстонском университете, удалось разогреть плазму до 60 млн. кельвинов. Этот успех был достигнут на разработанных в Советском Союзе «магнитных бутылях» (мы о них говорили в 3-й книге), получивших название «Токамак» (название происходит от сочетания трех слов: тороид, камера, магнит). Достигнутая температура достаточна для того, чтобы произошло слияние ядер дейтерия и трития.

Это большое достижение. Однако второй шаг еще не сделан. Не удается удержать горячую плазму достаточно длительное время. Пути технического осуществления этой задачи еще не очевидны. Создание управляемого термоядерного синтеза может оказаться задачей чрезвычайно дорогостоящей. Как бы то ни было, исследования в этой области продолжаются.

Ведутся работы по созданию управляемого термоядерного синтеза с помощью лазерного излучения. В настоящее время осуществлены лазеры с мощностью излучения около 10 12Вт, которая может быть, в виде световых импульсов длительностью 10 -9—10 -10с, подана на вещество, которое мы хотим превратить в плазму. Естественно, что при падении света этой колоссальной мощности на твердое тело вещество мгновенно ионизуется и переходит в состояние плазмы. Надо добиться такого положения дел, чтобы создалась дейтериево-тритиевая плазма, имеющая температуру 10 8К, и чтобы эта температура поддерживалась до тех пор, пока не начнется цепная реакция. Для осуществления этой задачу требуется создать плазму возможно большей плотности, чтобы увеличить число столкновений ядер.

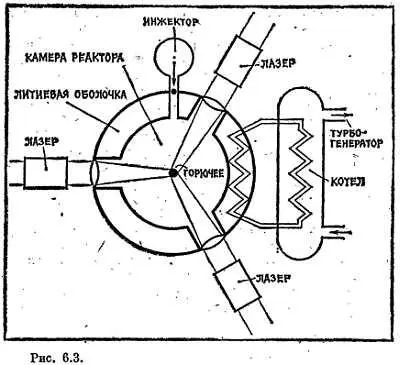

На этих соображениях основывается схема реактора, показанная на рис. 6.3.

Твердый (замороженный) шарик, состоящий из изотопов водорода, падает в сосуде, откачанном до высокого вакуума. Когда шарик проходит через центр сосуда, включаются сильные лазеры, которые превращают твердое тело в плазму. Чтобы реактор заработал, надо добиться такой ситуации, при которой за промежуток времени между началом и концом реакции была бы выделена энергия, поддерживающая температуру, необходимую для протекания реакции. Расчеты показывают, что плотность плазмы должна быть выше плотности твердого тела в 10 3—10 4раз, т. е. в 1 см 3должно находиться что-нибудь около 10 26частиц. Это сжатие лазер способен создать.

В принципе возможно получить нужную температуру и нужную плотность. Как будут разыгрываться события дальше? Энергия слияния ядер передается нейтронам, которые освобождаются при реакции. Эти нейтроны падают на литиевую оболочку сосуда. Литий через теплообменник передает энергию турбогенератору. Часть нейтронов реагирует с литием и производит тритий, который нужен как горючий материал.

Принцип прост. Но до его осуществления далеко, и притом вполне возможно встретиться с новыми неожиданными явлениями. Очень трудно пока что предсказать, какие требования надо предъявить к описанной установке, чтобы она превратилась в источник энергии. Исследователи уверены, что на пути создания столь большой мощности внутри малых объемов вещества будут открыты новые явления.

Превращение солнечной энергии в электрическую при помощи фотоэлементов известно уже давно. Однако до самого последнего времени никто не рассматривал возможности положить, это явление в основу действия электростанции. На первый взгляд такое предложение; может показаться дикой фантазией. Для того чтобы создать электростанцию мощностью 1000 МВт, надо настелить солнечные ячейки — так называют фотоэлементы, специально приспособленные для превращения солнечной энергии в электрическую, — на площадь 6 х 6 км 2. И это в такой солнечной местности, как пустыня Сахара! A, скажем, в средней Европе, где солнечных дней не так уж много, площадь должна быть по крайней мере удвоена. Чистая фантазия, — воскликнет читатель; и в какую сумму обойдется такая электростанция!

Справедливое возражение. Но бросьте на другую чашу весов достоинства этого способа получения энергии. Мы не тратим никакого земного вещества и не загрязняем среду какими бы то ни было отходами. Не являются ли эти два довода столь сильными, чтобы заняться всерьез исследованием создания как можно более дешевых солнечных ячеек, а также способов оптимального размещения ячеек и фокусировки солнечных лучей? Многие исследователи убеждены не только в том, что проблема заслуживает серьезного внимания, но надеются, что именно на этом принципе и будут работать электростанции будущего. Так полагает и автор этой книги. Не исключено, что через несколько лет именно эту задачу назовут проблемой номер один.

Не преждевременен ли подобный оптимизм? Как обстоит дело сегодня? Прежде всего надо рассмотреть, какие солнечные ячейки может предложить промышленность уже сейчас.

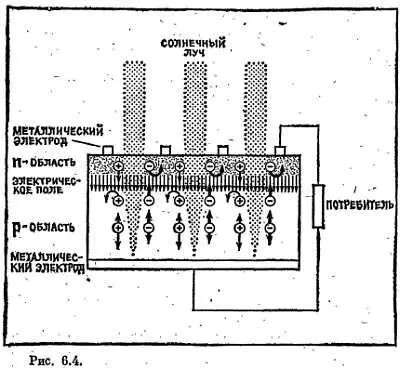

Напомним рис. 6.4 принцип превращения солнечной энергии в электрический ток.

Ячейка состоит из полупроводникового р-n -слоя, зажатого между металлическими электродами. Солнечный свет создает свободные электроны и дырки, которые контактным напряжением отправляются в противоположные стороны и образуют ток.

Освоены три типа подобных ячеек. Гомоконтактные, в которых р-n -бисквит создается легированием кремния. Диффузионным процессом создается тонкий (0,3 мкм) n -слой и относительно толстый (300 мкм) р -слой. Гетероконтактные ячейки состоят из двух разных полупроводников. На металлическую подкладку напыляется n -слой сульфида кадмия толщиной 20–30 мкм, и химическими способами на его поверхности создается p -слой сернистой меди толщиной 0,5 мкм. Третий тип ячеек использует контактное напряжение между арсенидом галлия и металлом, разделенными тончайшей (0,002 мкм) пленкой диэлектрика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: