Брайан Грин - Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса

- Название:Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-453-00035-7, 978-5-397-03333-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брайан Грин - Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса краткое содержание

Грин рисует удивительно богатый мир мультивселенных и предлагает читателям проследовать вместе с ним через параллельные вселенные. С присущей ему элегантностью Грин мастерски обсуждает сложнейший научный материал на живом динамичном языке, без привлечения абстрактного языка формул, показывая читателю красоту науки на передовых рубежах исследования.

Эта яркая книга является, безусловно, событием в жанре научно-популярной литературы. "Скрытая реальность" - это умный и захватывающий рассказ о том, насколько невероятной может быть реальность и как нам проникнуть в ее тайны.

Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Квантовая революция потребовала от нас отказаться от классической точки зрения, потому что новые результаты ясно продемонстрировали её неправильность. Классические законы прекрасно подходят для описания и предсказания движения больших объектов, таких как Земля или Луна, или повседневных объектов, например, камней или мячей. Но при переходе в микромир молекул, атомов и субатомных частиц законы классической физики перестают работать. Наперекор самой сути классических рассуждений, если вы проведёте одинаковые эксперименты с участием одинаковых частиц, одинаково подготовленных, то, как правило, вы не получите одинаковые результаты.

Представьте, например, что у вас есть 100 одинаковых коробок, и в каждой находится по одному электрону, каждый из которых создан согласно одной и той же лабораторной инструкции. Спустя ровно 10 минут вы и ваши 99 коллег измеряете положения каждого из 100 электронов. В отличие от того, что подумали бы в этом случае Ньютон, Максвелл и даже юный Эйнштейн — возможно, даже жизнью поручились бы за ожидаемый ответ, — 100 измерений не приведут к одному и тому же результату. На самом деле, на первый взгляд полученные результаты будут выглядеть случайными, ведь часть электронов окажется вблизи нижнего левого угла передней части коробки, часть — вблизи верхнего правого угла задней части коробки, какие-то из электронов будут где-то в середине коробки, и так далее.

Принципы и закономерности, благодаря которым физика является строгой и предсказательной дисциплиной, проявятся, только если вы будете снова и снова проводить этот эксперимент со 100 электронами. Проделав это, вы обнаружите следующее. В первой серии из 100 измерений 27 процентов электронов окажутся вблизи нижнего левого угла, 48 процентов вблизи верхнего правого угла и 25 процентов где-то в середине. Вторая серия измерений даст примерно такое же распределение. Аналогично с третьей серией, четвёртой и всеми последующими. Закономерность распределения не видна в отдельно взятом измерении; вы не сможете предсказать, где окажется отдельно взятый электрон. Наоборот, закономерность проявляется в статистическом распределении результатов многих измерений. Она состоит в определённой вероятности обнаружить электрон в том или ином положении.

Впечатляющее достижение основателей квантовой механики состояло в развитии математического формализма, в котором отсутствовали абсолютные предсказания, характерные для классической физики, а вместо них появились вероятности. С помощью уравнения, опубликованного Шрёдингером в 1926 году (эквивалентное, но менее удобное уравнение было получено в 1925 году Гейзенбергом), физики умеют задавать начальное состояние вещей, а затем вычислять вероятность того, что они окажутся в одном состоянии или в другом в любой последующий момент времени.

Но не думайте, что всё так элементарно, как в простом примере с электроном. Квантовая механика применима не только к электронам, но и ко всем типам частиц, и предсказывает не только их положения, но также скорости, угловые моменты, энергии, а также поведение в разных ситуациях, от потока нейтрино, пронизывающих в данный момент ваше тело, до бурных атомных реакций в оболочках далёких звёзд. В таком широком диапазоне явлений вероятностные предсказания квантовой механики согласуются с экспериментальными данными. Всегда. В течение более чем восьмидесяти лет с того момента, как была сформулирована квантовая механика, не появилось ни одного проверяемого эксперимента или астрофизического наблюдения, результаты которых расходились бы с квантово-механическими предсказаниями.

Для целого поколения физиков столкнуться с таким радикальным отходом от интуитивных представлений, основанных на тысячелетнем коллективном опыте, и при этом переосмыслить окружающую нас реальность в рамках совершенно нового подхода, основанного на вероятностях, несомненно явилось поистине великим интеллектуальным достижением. Однако была одна неудобная мелочь, что досаждала квантовой механике с самого момента её возникновения — та самая мелочь, которая проложила путь в мир параллельных вселенных. Для её понимания нам понадобится чуть более подробно познакомится с квантовым формализмом.

Головоломка с альтернативами

В апреле 1925 года во время одного эксперимента в лаборатории Белла, проводимого двумя американскими физиками, Клинтоном Дэвиссоном и Лестером Джермером, стеклянная трубка с раскалённым кусочком никеля внутри неожиданно взорвалась. Дэвиссон и Джермер потратили много дней, облучая образец никеля потоками электронов с целью изучения атомных свойств металлов, и выход из строя оборудования был очень некстати, хотя такие помехи вполне привычны для экспериментатора. Убирая стеклянные осколки, Дэвиссон и Джермер заметили, что во время взрыва кусочек никеля потускнел. Ничего страшного, конечно же. Для восстановления образца его надо было прокалить, чтобы испарились загрязняющие вещества, после чего можно было начинать заново. Так они и поступили. То, что они решили очистить старый образец, а не взять новый, стало счастливой случайностью. Когда они направили пучок электронов на очищенный образец, полученные результаты разительно отличались от того, что они ожидали. К 1927 году стало понятно, что Дэвиссон и Джермер установили важнейшее свойство квантовой теории. Спустя десять лет это открытие было удостоено Нобелевской премии.

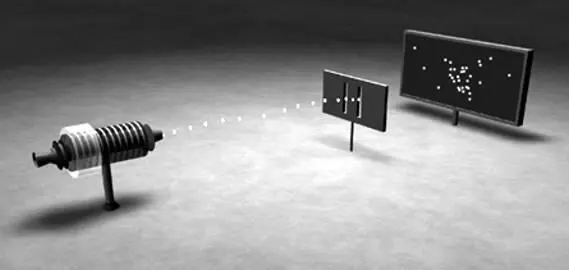

Хотя эксперимент Дэвиссона и Джермера был проведён так давно (до появления звукового кино и до начала Великой депрессии в США), он по-прежнему широко применяется для иллюстрации основных идей квантовой теории. Эксперимент объясняется следующим образом. Когда Дэвиссон и Джермер накалили загрязнённый образец, в никеле образовались довольно крупные кристаллы. Поэтому поверхность образца никеля перестала быть однородной, и электронный пучок стал рассеиваться на неоднородностях, порождённых местонахождением больших никелевых кристаллов. Чтобы прояснить самые существенные физические закономерности этого явления, рассмотрим упрощённую версию этого эксперимента, изображённую на рис. 8.1. Пучок электронов падает на пластинку с двумя узкими щелями. Электроны, прошедшие сквозь одну или другую щель, подобны электронам, рассеивающимся на одном кристалле никеля или на соседнем. С помощью этой модели Дэвиссон и Джермер осуществили первый вариант того, что теперь называется экспериментом с двумя щелями .

Рис. 8.1.Суть эксперимента Дэвиссона и Джермера можно передать в опыте «с двумя щелями», где электронами облучают пластинку с двумя узкими щелями. В эксперименте Дэвиссона и Джермера два потока электронов возникают при рассеянии электронов на двух соседних кристаллах никеля; в эксперименте с двумя щелями два аналогичных потока порождаются электронами, прошедшими сквозь соседние щели

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: