Джон Гриббин - Шесть невозможностей. Загадки квантового мира

- Название:Шесть невозможностей. Загадки квантового мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395508

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Гриббин - Шесть невозможностей. Загадки квантового мира краткое содержание

Все это было понятно уже к концу 1920-х годов. За это время было испробовано немало разных более или менее убедительных интерпретаций. Известный популяризатор науки Джон Гриббин отправляет нас в захватывающее путешествие по «большой шестерке» таких объяснений, от копенгагенской интерпретации до идеи множественности миров.

Все эти варианты в разной степени безумны, но в квантовом мире безумность не равносильна ошибочности, и быть безумнее других не обязательно значит быть более неверным. «Шесть невозможностей» – поразительно лаконичный путеводитель по поистине удивительному миру.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Шесть невозможностей. Загадки квантового мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ричард Фейнман

Joe Munroe/Hulton Archive/Getty Images

Пока все идет хорошо. Эксперимент доказывает, что свет движется как волна, о чем Томас Юнг догадался еще в начале XIX столетия. К несчастью, в начале XX в. другой эксперимент ясно показал, что свет ведет себя как поток частиц. Эксперимент заключался в том, что из металлической поверхности лучом света выбивали электроны – это называют фотоэлектрическим эффектом. Когда энергию выбитых электронов удалось измерить, оказалось, что энергия каждого электрона всегда одинакова для света любого заданного оттенка. Яркий свет выбивает из поверхности больше электронов, но тем не менее все они обладают одинаковой энергией, причем ровно такой же, как энергия меньшего числа электронов, выбитых приглушенным светом.

Объяснение этому явлению дал не кто иной, как Альберт Эйнштейн, – через частицы света, которые мы теперь называем фотонами, а сам он называл квантами света. Количество энергии, которое несет фотон, зависит от цвета, и при любом данном оттенке все фотоны обладают одинаковой энергией. Как писал Эйнштейн, «простейшая концепция состоит в том, что один квант света всю свою энергию целиком передает одному электрону». Усиление света просто увеличивает число фотонов (квантов света) с одинаковой энергией, которую каждый из них может передать электрону. Именно за эту работу, а вовсе не за теорию относительности, Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии. На протяжении столетия свет воспринимали как волну, теперь физикам нужно было начинать воспринимать его как частицу, – но как в таком случае объяснить эксперимент с двумя отверстиями?

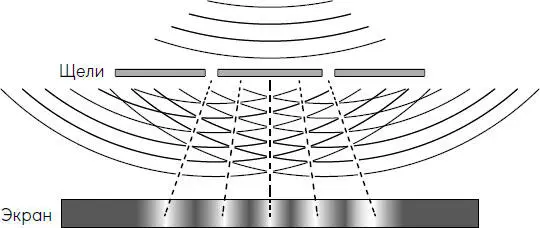

Проходя через две щели в экране, световые волны расходятся от каждой из них и образуют интерференционную картину, похожую на рябь на поверхности пруда.

Пунктирные линии показывают, в каких местах волны взаимно усиливаются, образуя на экране светлые пятна.

Дальше – хуже. Увидев, что эксперименты с фотоэлектрическим эффектом ставят под сомнение волновую природу света, в 1920-х гг. физики пришли в еще большее смятение: они узнали, что электрон – архетипическая частица субатомного мира – может вести себя как волна. Экспериментаторы направляли пучки электронов на тонкие – от одной десятитысячной до одной стотысячной миллиметра толщиной – листочки золотой фольги и наблюдали (с другой стороны листочков), что из этого получится. Исследования показали, что пучки электронов, проходя сквозь промежутки между атомами в атомной решетке металла, рассеиваются в точности так же, как рассеивается свет в эксперименте с двумя отверстиями. Джордж Томсон, проводивший эти опыты, был удостоен Нобелевской премии за доказательство волновой природы электрона. Его отец Дж. Дж. Томсон получил в свое время Нобелевскую премию за доказательство того, что электрон – частица (и дожил до того дня, когда премию вручили Джорджу). При этом обе награды были заслуженными, и ничто не могло яснее продемонстрировать странность квантового мира. Но и это еще не все.

Загадка корпускулярно-волнового дуализма, как это стали называть, начиная с 1920-х гг. лежала в центре теоретических рассуждений о смысле квантовой механики. Значительная часть теоретизирования об основах квантовой механики давала физикам утешение, о котором я расскажу позже. Но сама загадка во всем ее великолепии была выдвинута на первый план в серии красивейших экспериментов, начатых в 1970-х гг., так что я пропущу полвека поисков утешения и познакомлю вас с современными фактами, касающимися этой главной тайны. Если вам будет трудно принять последующее изложение, помните, что, как говорил Марк Твен, «правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан оставаться в рамках правдоподобия, а правда – нет».

В 1974 г. три итальянских физика – Пьер Джорджо Мерли, Джан Франко Миссироли и Джулио Поцци – разработали метод наблюдения за процессом, эквивалентным эксперименту с двумя отверстиями для электронов. Вместо луча света они использовали пучок электронов, вылетающих с нити накала. Пучок пропускали через устройство, называемое электронной бипризмой. Электроны попадают в бипризму через единственный вход и встречают там электрическое поле, которое расщепляет пучок надвое: половина электронов направляется наружу через один выход, другая половина – через второй. В результате они попадают на детекторный экран, похожий на экран компьютера, где удар каждого электрона оставляет белую точку. Эти точки некоторое время остаются видимыми на экране, так что по мере того, как число электронов, прошедших через экспериментальную установку, растет, на экране образуется упорядоченная картина.

Когда в бипризму посылают один электрон, он вылетает из того или иного выхода с вероятностью 50/50 и оставляет на экране точку. Если через установку проходит пучок электронов, они оставляют на экране множество перекрывающихся точек, которые складываются в узор – в интерференционную картину, характерную для волн.

Само по себе это еще ни о чем не говорило. Даже если электроны – это частицы, в пучке их много, и, проходя через установку, они вполне могли бы взаимодействовать и образовать интерференционную картину. В конце концов, волны на поверхности воды тоже образуют интерференционные картины, а вода состоит из молекул, которые можно рассматривать как частицы. Однако это было еще не все.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: