Эрик Асфог - Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба

- Название:Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395072

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Асфог - Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба краткое содержание

В книге «Когда у Земли было две Луны» известный планетолог Эрик Асфог отправляет нас в захватывающее путешествие в самые далекие времена нашей Галактики, чтобы выяснить, почему Луна такая разная. Интересно написанная, с провокационными аргументами, эта книга – не только головокружительный астрономический тур, но и глубокое исследование происхождения жизни в миллиардах километрах от нашего дома.

Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Является ли такое совпадение хиральности случайностью или тут есть причинно-следственная связь? Не унаследовали ли мы левосторонность наших аминокислот от комет и астероидов? Если это действительно так, их можно назвать «су-шефами», работавшими на пронизанной излучением космической кухне над приготовлением бульонов, в которых и зародилась жизнь. И в таком случае аналогичные фундаментальные предпосылки для возникновения органической жизни имеются по всей Вселенной!

Когда астероиды или кометы проходят около планеты, она оказывает значительное влияние на их орбиты. (Аналогичным образом, поскольку каждому действию соответствует равное противодействие, такая встреча всегда немного меняет орбиту планеты, что является причиной миграции планет-гигантов.) В конце концов подобные взаимодействия придают орбитам малых тел случайный характер, увеличивая их эксцентриситет и наклонение. Эти тела будут рассеиваться до тех пор, пока одно из них не ударит в Землю – и тут все мы умрем. Если не вдаваться в подробности, именно такую опасность таит в себе планетный хаос. Его самое раннее описание можно найти во втором издании «Оптики» Исаака Ньютона (1706):

Ибо хотя кометы движутся по очень эксцентрическим орбитам […] слепая судьба никогда не могла бы заставить планеты двигаться по одному и тому же направлению по концентрическим орбитам, за исключением некоторых незначительных неправильностей, которые могут происходить от взаимных действий комет и планет друг на друга, способных нарастать за время преобразования системы. Столь чудесная однородность планетной системы должна предполагать действие выбора [228].

Почему же ни одна из них до сих пор по нам не ударила? «Ибо тот, кто создал их, расположил их в порядке». Другими словами, Бог постоянно вмешивается, заглядывая вперед и предотвращая столкновения. В 1715 г. Готфрид Лейбниц иронизировал в своем письме Сэмюелу Кларку (последователю Ньютона, которого Лейбниц пытался убедить в своей правоте), что в философии Ньютона «машина Бога […] так несовершенна, что от времени до времени посредством чрезвычайного вмешательства он должен чистить ее и даже исправлять, как часовщик свою работу» [229]. То есть Бог – это мастер, создавший небесные часы, но он же и ремонтирует свой механизм, и притом плоховато с этим справляется.

Хаос делает орбиты малых тел непредсказуемыми за время порядка десятилетий или столетий. Когда тела эти попадают под действие притяжения Земли, неправильности «способны нарастать за время преобразования системы». Мысли Ньютона примечательны тем, что в них принимается не только неизбежность хаоса, но и «действие выбора» в передвижении небесных тел к лучшему местоположению. Сегодня такое действие выбора скорее находится в наших руках, чем в руках Господа (хотя и этого нельзя исключать), и когда-нибудь – возможно, через сотни лет – мировые космические агентства снарядят экспедицию, чтобы отклонить околоземный астероид, чья траектория пересекается с траекторией нашей планеты. Но прежде чем мы научимся что-то делать с такими астероидами, мы должны понять их физические свойства.

Околоземные объекты являются пришельцами из различных частей Солнечной системы, оказавшимися поблизости, и потому представляют собой важные и вполне реалистичные цели для научных экспедиций. Но они также несут в себе угрозу столкновения, которое в ближайшие несколько тысяч лет с существенной вероятностью приведет к глобальным последствиям. К тому моменту, когда мы сможем менять орбиты угрожающих нам комет и астероидов, мы, возможно, уподобимся богам и научимся создавать небесные заправочные станции, водохранилища, шахты для добычи железа и платины, а также платформы для удобной колонизации космоса. Мы сможем перейти от починки часов к улучшению их работы: сдвигать опасные астероиды на лучшие орбиты, отсылать те из них, где имеется много ресурсов, на орбиту вокруг Луны (делая их спутниками нашего спутника) и приспособить парочку, чтобы они постоянно перемещались между Землей и Марсом, используя их реголит как радиационную защиту [230]при межпланетных поездках, которые продлятся год или более.

К удивлению многих, когда в 1990-е гг. мы впервые подробно рассмотрели астероиды, ни один из них не выглядел просто как нагромождение камней. Если бы Роберт Гук когда-нибудь увидел один из них вблизи, он бы отметил, как в случае с Луной, что это тело демонстрирует «тот же принцип тяготения, что и на Земле», – принцип, который удерживает камни вместе и создает бассейны пыли или гравия, а также слои сцементированных обломочных пород. Гравитация у астероидов слаба – ее едва хватает для того, чтобы стать причиной появления геологических структур, похожих на каньоны, столовые горы и дюны, ударных кратеров с массивными краями и огромных валунов с разбросанными вокруг них осколками.

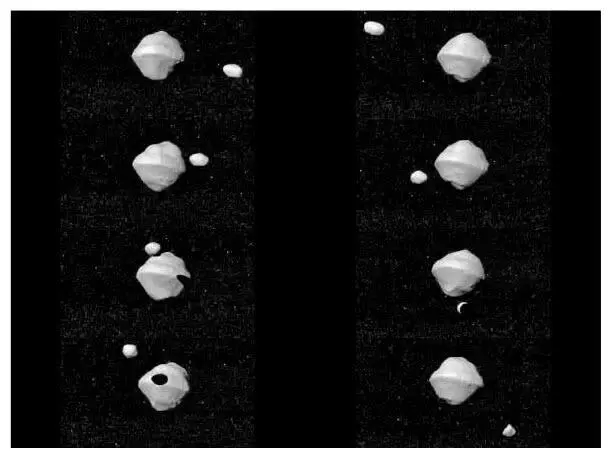

Трехмерная модель астероида 1999 KW4, первой двойной астероидной системы, о которой мы получили четкие данные. Модель создана американским астрономом Стивеном Остро и его коллегами на основе данных радиолокации высокого разрешения, полученных с помощью радиотелескопа обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Основное тело Альфа и его спутник Бета показаны в масштабе. Альфа вращается с периодом 2,8 часа, а Бета находится в состоянии приливного захвата. Экваториальный хребет и даже сама Бета, возможно, появились в результате имевшего место в прошлом еще более быстрого вращения Альфы.

JPL Digital Image Animation Laboratory

Ландшафты астероидов кажутся плодом бурного воображения, а их камни балансируют, как в мультфильмах, на неправдоподобно крутых основаниях. Большинство этих тел вращаются гораздо быстрее Земли, и некоторым из-за этого постоянно грозит катастрофическое разрушение. Многие из них по форме напоминают волчок с экваториальными хребтами, где «низины» (то есть места, в которые будет скатываться мяч) являются вершинами, если иметь в виду расстояние от центра. У некоторых маленьких астероидов при учете центробежного ускорения сила тяжести на экваторе близка к нулю. (Притяжение все равно есть, но вы практически летите по орбите.) Все это безумие делает посадку на астероид – которая кажется простым, тихим занятием, чем-то вроде стыковки с космической станцией – делом потенциально сложным и даже головоломным.

В первый раз люди создали искусственную гравитацию в космосе в 1966 г., когда астронавты с «Джемини-11» соединили 30-метровым тросом свой корабль и аппарат, ранее выведенный на низкую околоземную орбиту для отработки стыковки. Так они готовились к полетам по программе «Аполлон». Используя рулевой двигатель, астронавты осторожно раскрутили всю связку до скорости примерно одного оборота в шесть минут, и этого оказалось достаточно, чтобы создать центробежную силу, равную силе тяжести на астероиде диаметром в 10 км. Это болеро было слишком медленным, чтобы тяготение ощутил кто-то из астронавтов, но они заметили, как фотокамера начала скользить вдоль одной из приборных досок. (В действительности она стремилась сохранить свой импульс, пока космический аппарат тянуло на тросе в другую сторону.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Эрик Л’Ом - Вторжение в земли Призрака [litres]](/books/1090057/erik-l-om-vtorzhenie-v-zemli-prizraka-litres.webp)