Дмитрий Соколов - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres]

- Название:Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394433

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соколов - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres] краткое содержание

Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. А что же известно про магнитное поле Земли?

Мы уже поговорили о том, что магнитное поле на поверхности Земли и в околоземном пространстве – полоидальное, очень близкое к дипольному. Практически никто из специалистов, занимающихся происхождением магнитного поля Земли, не сомневается, что в глубинах Земли есть и его тороидальная компонента, однако мы совершенно не замечаем ее на поверхности. Если бы тороидальное магнитное поле не выплывало на поверхность в виде солнечных пятен, мы могли бы ничего не знать об этой компоненте и на Солнце. В этом смысле нам повезло с нашей звездой! Вообще астрономы-солнечники чем-то похожи на египетского фараона Эхнатона – религиозного реформатора, заставлявшего людей поклоняться Солнцу. Можно сказать и по-другому: Эхнатон первый оценил, насколько важно для нас Солнце (в категориях своего времени, конечно). Мы же только идем по указанному Эхнатоном пути. Правда, религиозная реформа фараона вскоре потерпела крах. Будем надеяться, что современный мир сохранит интерес к физике Солнца на долгое время.

Наиболее интересное для сопоставления с данными о магнитных полях других небесных тел в магнитном поле Земли – это его временная эволюция на геологических масштабах времени. И в галактиках, и на Солнце мы можем наблюдать магнитное поле только в тот момент времени, когда был испущен свет (может быть, в форме радиоволн), который мы изучаем. Для галактик этот момент случился гораздо раньше момента наблюдения: свет распространяется от одной галактики до другой за конечное, но достаточно длительное время. Эту задержку во времени приходится принимать во внимание при исследованиях, в которых магнитные поля галактик вписываются в космологические модели. Время, за которое заметно изменяется магнитное поле галактик, гораздо больше времени существования человеческой цивилизации, так что можно считать, что мы видим только мгновенный снимок, или, как говорят современные люди, снапшот магнитного поля галактик.

Магнитное поле Солнца мы видим тоже с некоторым запаздыванием: и от Солнца свет идет до нас конечное время, но это запаздывание ничтожно. Однако длина солнечного цикла умеренна – по масштабам жизни одного человека, но довольно мала по масштабам существования астрономии в современных формах: мы узнали о нескольких десятках циклов из данных прямых наблюдений. Пусть этот временной ряд неоднороден, но в физике галактик о нем можно только мечтать.

Внешние оболочки Земли твердые, поэтому в принципе возможно, что горные породы сохранили память о магнитном поле, которое было на Земле в момент их образования, то есть много сотен миллионов лет назад. Возраст самых древних пород, которые внушают подобные надежды, – больше миллиарда лет. История геомагнитного поля расшифрована примерно до возраста 250 млн лет (еще недавно можно было назвать цифру 168 млн лет – наука быстро прогрессирует). Было бы странно ожидать, что далекие эпохи мы изучим столь же подробно и достоверно, как и недавнее – по геологическим меркам – прошлое. Однако все равно эта реконструкция истории магнитного поля Земли беспрецедентно длинная по меркам космического магнетизма.

Продолжить реконструкцию магнитного поля Земли и отодвинуться в истории со 168 до 250 млн лет назад удалось благодаря коллективным усилиям геологов всего мира, но стоит упомянуть, что большой вклад в это достижение внесли отечественные палеомагнитологи. Отчасти это связано просто с размером нашей страны: отбирать образцы надо повсюду, по всей Земле. Я смею уверить, что организовать экспедицию, скажем, на Таймыр намного труднее, чем писать теоретические статьи, сидя за компьютером. Важно, однако, что отечественный вклад совсем не ограничился отбором образцов, хотя без этого тоже не обошлось. Несколько лет назад мне посчастливилось оппонировать докторскую диссертацию В. Э. Павлова из Института физики Земли в Москве, как раз и посвященную обоснованию этого расширения шкалы. Приятная обязанность!

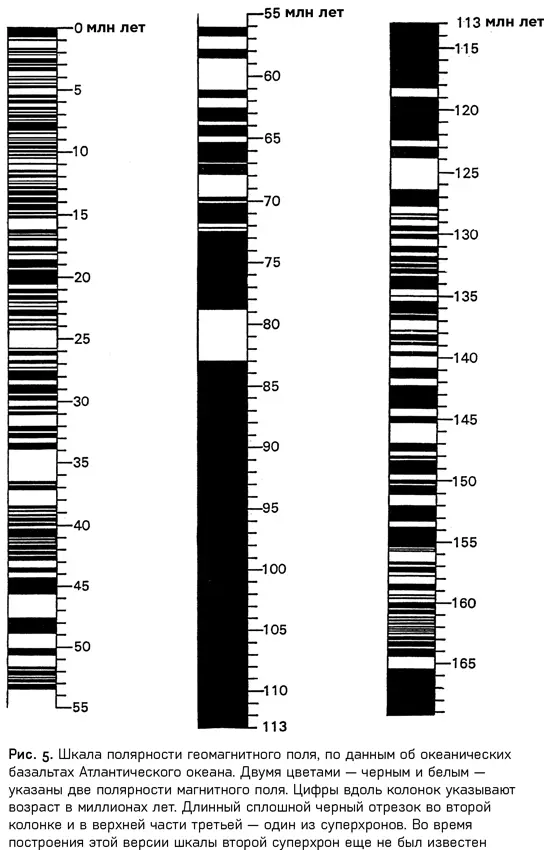

Мы уже говорили о том, что обсуждаемая реконструкция – это, собственно, указание тех моментов времени, в которые магнитный диполь Земли практически мгновенно (по геологическим меркам) изменил свою ориентацию на противоположную. Такие изменения ориентации в палеомагнитологии называются инверсиями геомагнитного поля. Эти моменты наносят на шкалу времени, которую принято изображать в виде вертикальной полосы, – сказывается привычка геологов рисовать разрезы изображений и керны, которые достают из скважин. Промежутки между инверсиями – их называют хронами – закрашивают в белый и черный цвета попеременно. Так возникает шкала полярностей геомагнитного поля.

В чередовании хронов не усматривается никакой периодичности. Она, по крайней мере на первый взгляд, кажется хаотической. В такой ситуации обычно спрашивают, является ли она совершенно случайной или в ней усматриваются элементы порядка. К сожалению, теория вероятностей не содержит такого понятия (ученые люди говорят «концепта»), как совершенно случайная последовательность. Можно предполагать, что под этим словом скрывается то, что называется пуассоновским потоком событий. В такой последовательности на каждый отрезок в среднем приходится число событий, пропорциональное его длине. Оказывается, последовательность инверсий устроена существенно по-другому: в ней эпохи очень частых инверсий сменяются длинными промежутками без или почти без инверсий – эти промежутки называются суперхронами. Один из таких суперхронов относится к меловому периоду и известен уже долгое время, а другой выделен недавно и как раз находится в недавно реконструированном участке шкалы. Именно для выделения этого суперхрона много сделал В. Э. Павлов.

Оказывается, само понятие средней длительности хрона плохо определено. Можно просто разделить длительность эпохи, для которой реконструирована шкала, на число известных инверсий. Получившаяся величина имеет размерность времени, но сильно зависит от того, какой отрезок шкалы мы возьмем для ее подсчета. Происходит нечто подобное тому, что мы видели раньше, обсуждая напряженность магнитного поля на Солнце или длину береговой линии Англии. Можно сказать, что шкала является фракталом. Правда, не очень понятно, стали ли мы лучше понимать ее природу, воспользовавшись этим современным термином.

Можно сказать и по-другому: на шкале виден пуассоновский поток событий, но средняя длина хрона меняется со временем. Еще, вероятно, можно сказать, что синус – это линейная функция, только параметры, определяющие кривую, меняются с изменением аргумента синуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Дмитрий Соколов - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres]](/books/1150426/dmitrij-sokolov-nebesnye-magnity-priroda-i-princi.webp)

![Рэй Далио - Принципы. Жизнь и работа [litres]](/books/1067490/rej-dalio-principy-zhizn-i-rabota-litres.webp)

![Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/1074176/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo.webp)