Шавкат Каримов - Все науки. №2, 2022. Международный научный журнал

- Название:Все науки. №2, 2022. Международный научный журнал

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005663511

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шавкат Каримов - Все науки. №2, 2022. Международный научный журнал краткое содержание

Все науки. №2, 2022. Международный научный журнал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вероятно, первые соображения о получении искусственно ускоренных частиц появились вместе с зарождением экспериментальной ядерной физики после исторических опытов Э. Резерфорда в 1919 г., хотя к этому времени уже существовали высоковольтные рентгеновские трубки и установки для получения «канальных лучей», в определённой степени, заслуживающие названия ускорителей. Возможности высоковольтной техники того времени, и энергия альфа-частиц естественных радиоактивных изотопов, с которыми ускорители были призваны конкурировать, определяли и ближайшую цель – получение частиц с энергией порядка нескольких МэВ. Впрочем, были, конечно, ясны и принципиальные преимущества ускорителей – возможность ускорения протонов, иных элементарных частиц, а также направленность и большая интенсивность пучка, эквивалентная десяткам и сотням килограмм естественных радиоактивных препаратов. Интересно, что в 20-е годы было высказано довольно много идей ускорения до большой энергии, опередивших своё время и воплощённых в конкретных установках лишь по прошествии многих лет.

Тем не менее, первая искусственная ядерная реакция – расщепление ядра лития протонами с энергией 700 кэВ – была осуществлена сотрудниками Резерфорда Дж. Кокрофтом и Э. Уотсоном в 1931 году и сразу же повторена в нескольких лабораториях. Эту дату и можно считать началом истории ускорителей.

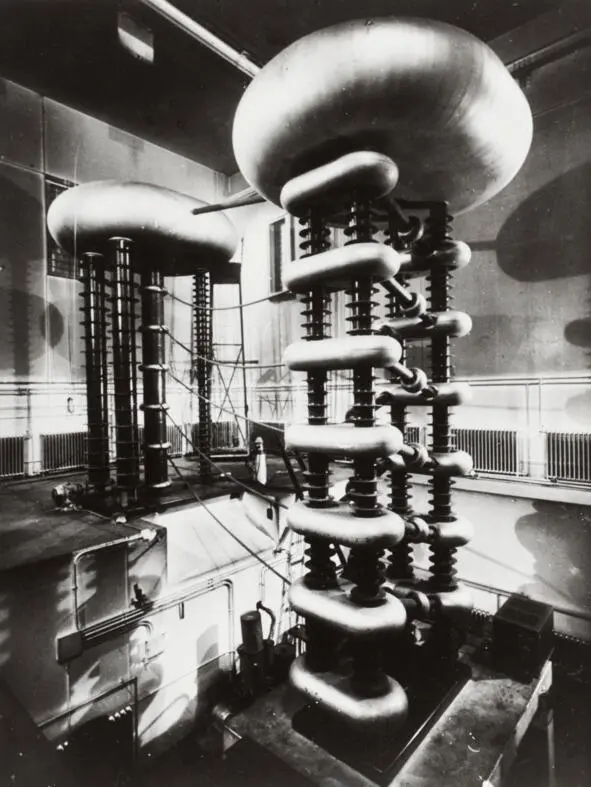

Установка Кокрофта-Уолтона состояла из двух основных элементов – генератора высокого напряжения и ускорительной трубки. Оба они в техническом отношении претерпели в дальнейшем существенные модификации. Одним из основных этапов в развитии электростатических ускорителей было изобретение в 1929 году Р. Ван-де-Граафом из Пристонского университета в США генератора высокого напряжения с механическим переносом заряда. Повышение энергии в этих машинах сдерживалось в основном электрической прочностью опорных изоляторов и ускорительной трубки, по применение принудительного распределения потенциала позволило вскоре получить энергию 2,5 МэВ. В СССР в 1938 году в Харькове был запущен электростатических ускоритель на 3,6 МэВ. Важно также отметить, что к концу 50-х годов ускорительная трубка серийного электростатического ускорителя выдерживала 16 МВ.

Установка Кокрофта-Уолтона

Тем не менее, ограниченные возможности метода электростатического ускорения были очевидны, а развитие физики ядра настоятельно требовало перехода к энергиям порядка десятка МэВ, сравнимой со средней энергией связи нуклона в ядре. Поэтому качественно новым этапов в развитии ускорителей следует считать появление резонансных методов, не требующих высоких напряжений. Первые идеи такого рода были высказаны, как показывают исследования, шведским учёным Изингом в 1924 году, но не привели к созданию работоспособной модели. Линейным вариантом резонансного ускорителя занимался также шведский физик Р. Видерое, внёсший вклад и для разработки бетатрона. В их схемах не было никаких принципиальных недостатков, но увы, лишь отсутствие в конце 20-х годов мощных коротковолновых генераторов не позволило осуществить их на практике. Выше уже упоминалось об обилии появившихся в то время идей, не нашедших технического воплощения. В этой связи следует упомянуть и имя американского инженера Дж. Слепяна, в патентах которого можно найти прообразы некоторых будущих ускорителей, в том числе бетатрона и линейного резонансного ускорителя.

На реальную основу резонансное ускорение было поставлено в работах Э. Лоуренса, проводившихся в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Практически одновременно в 1930—1932 гг. в этой лаборатории появились работающие модели циклотрона – первого циклического ускорителя, в создании которого важную роль сыграл М. Ливингстон, и линейного резонансного ускорителя с трубками дрейфа (Д. Слоан). Однако линейные системы вскоре отошли на второй план из-за недостаточного развития техники СВЧ по сравнению с циклотроном, который уже начал поистине своё большое триумфальное шествие.

Библиографический список

1. М. П. Бронштейн. Атомы. Электроны. Ядра. Изд-во Онти. 1935

2. В. А. Буравин, В. А. Егоров. Биография электрона. Изд-во Знание. 1985

3. Н. Ш. Турдиев, Д. Турдиева. Физика. Справочник для школьников и абитуриентов. Изд-во NisoPoligraph. 2015.

4. М. П. Бронштейн. Атомы и электроны. Изд-во Наука. 1980.

5. М. И. Каганов. Электроны. Фононы. Магноны. Изд-во Наука. 1979.

6. В. И. Рыдник. Увидеть невидимое. Изд-во Атомиздат. 1981.

АНТИМАТЕРИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Каримов Боходир Хошимович

Кандидат физико-математических наук, доцент физико-технического факультета Ферганского государственного университета

Ферганский государственный Университет, Узбекистан

E-mail: b_karimov@mail.ru

Алиев Ибратжон Хатамович

Студент 1 курса факультета математики и информатики Ферганского государственного университета

Ферганский государственный Университет, Узбекистан

E-mail: ibratjon25@mail.ru

Аннотация.Представлена часть исследования в области физики антиматерии, методов столкновения и дальнейшего выделения энергии столкновения. В частности, электронов и позитронов на малых энергиях порядка нескольких сотен кэВ. В расчётах применены и использованы уравнения Дирака, формулы из релятивистской физики. В результате, приведена конструкция ускорителя элементарных частиц, основанная на ускорении пучков электронов и позитронов, при этом ускорения осуществляется на нескольких направлениях. При этом ускоритель оснащен некоторыми дополнительными элементами, с целью получения энергии, в которую преобразовывается масса электронов и позитронов. Целью работы являлось разработка схемы конструкции, которая смогла бы позволить выводить энергию из массы элементарных частиц, без больших затрат, а также с последующим ростом иных показателей.

Ключевые слова:позитрон, антиматерия, электрон, столкновение, море Дирака, уравнение Дирака, волновод, ВЧ технология.

Abstract:Research was present in the field of antimatter physics, collision methods, and further extraction of the energy of the collision. In particular, electrons and positrons at low energies of the order of several hundred Kev. Dirac equations and formulas from relativistic physics used in the calculations. As a result, the design of an elementary particle accelerator based on the acceleration of electron and positron beams, while acceleration carried out in several directions. In this case, the accelerator is equipped with some additional elements, in order to obtain energy, which will turn the mass of electrons and positrons. The aim of the work was to develop a design scheme that could allow energy extracted from the mass of elementary particles, without high costs, as well as with a subsequent increase in the indicator.

Keywords:positron, antimatter, electron, collision, Dirac Sea, Dirac equation, waveguide, RF technology.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: