Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей

- Название:Размышления о природе вещей и идей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005533395

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей краткое содержание

Размышления о природе вещей и идей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

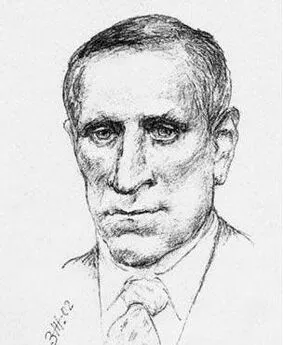

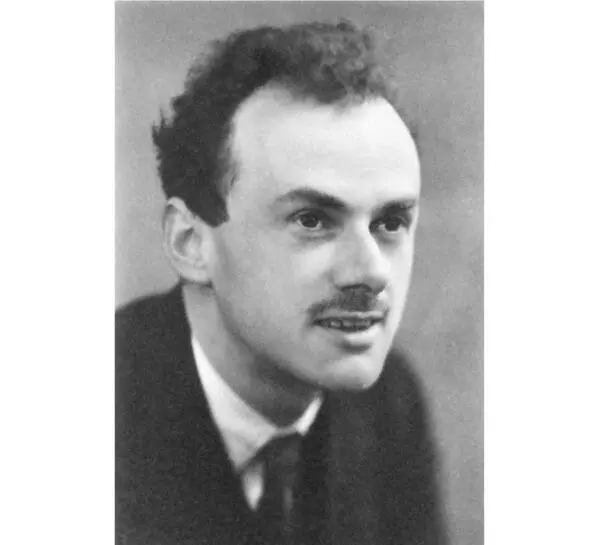

Предсказавший античастицы Поль Дирак (1902 – 1984)

Главными итогами новой физики ХХ века было создание так называемой Стандартной модели элементарных частиц и создание космологической модели рождения и эволюции Вселенной, известной под названием теории «Большого взрыва». Главным вызовом для физики XXI века является создание Теории всего, объединяющей воедино все известные фундаментальные взаимодействия. Развиваемые для создания такой модели гипотезы – теория суперсимметрии, теория струн, теория бран, М-теория – имеют столь сложный и абстрактный математический аппарат, что глубокое понимание логики этих «теорий» доступно лишь десяткам профессионалов в силу того, что цепочка посредников, связывающая исследуемый объект и его теоретическую модель, оказывается слишком длинной, а возможность проведения экспериментов требует воистину космических масштабов. Именно по этой причине слово «теория» в названии перечисленных моделей следует употреблять лишь в кавычках, поскольку данные гипотезы экспериментально не проверены.

16 августа 2021 г.

От непрерывного к дискретному миру

Все советские, а затем и российские школьники изучают физику. Некоторые из них поступают в технические ВУЗы и университеты, где продолжают изучать эту науку более глубоко. В США это не так. В школьных программах нет отдельного курса физики, а есть уроки Science, в которые входят изучение всех наук о природе: физики, химии, географии, ботаники и биологии. В университете у студента есть на выбор ряд курсов, каждый из которых оценивается в баллах. Для получения степени бакалавра нужно набрать определённое количество баллов. Так сын моего приятеля, вместо курса физики выбрал историю джаза. Однажды я подал документы на должность профессора в одном из университетов Новой Зеландии. Мне прислали приглашение читать курс физики для студентов, которые никогда ранее не изучали физику. Для человека, прошедшего советскую школу обучения, это звучит достаточно дико.

Многие из нас помнят, что изучение курса физики в школе сводилось к последовательному рассмотрению её разделов: механики (статика, кинематика, динамика – 3 закона Ньютона, 3 закона Кеплера, закон всемирного тяготения), основ теории газов (законы Гей-Люссака, Шарля, Бойля-Мариотта), жидкостей (закон Архимеда, закон Бернулли) и твердых тел (закон Гука), теплофизики (закон Джоуля-Ленца, шкала Кельвина, цикл Карно), электричества (законы Кирхгофа, Ома), магнетизма (закон Фарадея), оптики (законы дифракции и интерференции) и основ теории атома (Демокрит, Томсон, Резерфорд). По окончании школьного курса оставалось твердое впечатление, что физика – это большая коллекция самых разных законов, из которых мы изучили лишь малую их часть. О возможности связи между законами Ома и Шарля не было даже намёков. О том, что в человеческих знаниях о природе есть небольшое количество принципов, называемых постулатами, из которых выводятся множества самых различных закономерностей, мы узнали только в университетских курсах физики. Проработав много лет в научных учреждениях, человек непременно начинает интересоваться историей возникновения и развития физических идей. Одной из таких историй я хочу поделиться с читателями.

С древнейших времен для расширения сферы знаний об окружающем мире существовали два принципиально разных метода: вавилонский и греческий. В Вавилоне большая часть населения была неграмотной, и носителями (правильнее сказать, хранителями) знаний были жрецы. Знания передавались только «подходящим» людям, прошедшим испытание на верность традициям. По сути дела все знания представляли собой набор частных рецептов для каждой конкретной задачи. Рецепты эти были найдены совершенно разными людьми. Не существовало никаких открытых школ «по обмену опытом». Все знания хранились в тайне от непосвященных, потому что они давали власть над остальными, позволяя, например, предсказывать разливы рек, засухи или солнечные затмения. Никакой связи между отрывками знаний не просматривалось. Не наблюдалось и тенденций к установлению общих свойств и закономерностей в этой беспорядочной куче рецептов. Сами же рецепты не требовали каких-либо комментариев и объяснений по поводу их происхождения, а преподносились как мистические откровения и проявления божественной воли.

Совсем иной подход царил в эллинском мире. Здесь господствовала идея о единстве всего сущего. Согласно этому учению все объекты нашей Вселенной одновременно связаны друг с другом неисчислимым множеством перекрёстных связей, а все причины разнообразных явлений нашего мира суть проявления этих связей.

Наверное, самой плодотворной из древних идей об устройстве природы можно считать идею о конечности делимости вещества. В мире эллинов существовали две диаметрально противоположные концепции структуры мира. Аристотель Стагирит (384—322 до н.э.) утверждал, что «Natura abhorret vacuum (Природа не терпит пустоты)»: вакуума нет и не может быть ни в макро-, ни в микрокосме. Иная концепция обычно приписывается Демокриту Абдерскому (460—370 до н.э.), хотя впервые гипотезу строения материи их мельчайших неделимых частиц – атомов выдвинул его учитель Левкипп. Зато Демокрит тщательно проработал саму гипотезу до мелочей, оставив после себя несколько книг. К сожалению, все эти «мелочи» были, что называется, «высосаны им из пальца». Так, по Демокриту, атомов бесконечное разнообразие. Атомы различных веществ отличаются друг от друга размерами и формой. Атомы огня, например, колючие, как ёжик, а атомы мыла – округлые и скользкие. Есть атомы в форме гантелек, шариков, палочек итд. Самые тонкие – атомы души, они проникают в мельчайшие зазоры и щели. Одна из книг Демокрита описывает влияние атомов на нравственность. На поверхности атомов находятся крючочки, которыми они зацепляются друг за друга, образуя макротела. Приложение достаточных усилий приводит к разрыву сцеплений, поэтому от частых «употреблений» крючочки тупятся или даже обламываются. Вот почему всё от рождения новое со временем портится и преврашается в прах и тлен. Любопытно, что в течение многих веков аристотелева картина мира была намного популярнее демокритовой.

Джон Дальтон (1766 – 1844)

Первые экспериментальные подтверждения атомистической гипотезы были получены через более чем два тысячелетия в 1803 году Джоном Дальтоном (1766—1844) в опытах по поглощению газов в жидкостях. В дальнейших попытках развития атомистической гипотезы их всех фантазий и измышлений Демокрита осталась только сама базовая идея атомов, как мельчайших неделимых частиц вещества, а все остальные предположения оказались ложными. Существенный прогресс в понимании структуры атома был достигнут в опытах Эрнеста Резерфорда (1871—1937) в 1911 году в экспериментах по рассеянию альфа-частиц на металлической фольге. Эти опыты показали, что атом состоит из положительно заряженного массивного ядра и вращающихся вокруг него отрицательно заряженных электронов, подобно вращению планет вокруг Солнца. Суммарный заряд электронов равен заряду ядра, поэтому атом снаружи представляется электрически нейтральным комплексом. Ядро атомов в сто тысяч раз меньше размера атома, определяемого диаметром орбиты самого удалённого от ядра электрона. Это означает, что в объёме атома только 10 —15 – одна триллиардная часть занята веществом, а всё остальное занимает пустота, называемая вакуумом. В своих публикациях Резерфорд указывал, что планетарная модель не свободна от недостатков, главным из которых является то, что она нестабильна. В самом деле, из простейших законов ньютоновской физики следует, что любое тело массой m , которое движется по криволинейной траектории со скоростью v , совершает работу, тратя при этом свою кинетическую энергию, подсчитываемую по формуле E = mv 2/2 . Криволинейность траектории электрона с зарядом е обусловлена его притяжением к ядру с противоположным по знаку зарядом Z по закону Кулона с силой F = eZ/ (4πε 0r 2) , где r – радиус орбиты электрона, если считать её приблизительно круговой, ε 0 – мировая константа, диэлектрическая проницаемость вакуума, а π – отношение длины окружности к её диаметру. Кулоновская сила притяжения уравновешивается центробежной силой, равной F=mv 2/r . Из равенства сил можно вычислить скорость электрона а затем и его энергию. Поскольку модуль скорости электрона v 2 = eZ/ (4πε 0mr) на круговой орбите постоянен, можно вычислить, какую часть энергии ΔΕ он тратит за один оборот, совершая работу W = FS , где S = 2πr – длина орбиты. Разделив начальную энергию E на ΔΕ , получим число оборотов n , за которое электрон, растратив начальную энергию, упадёт на ядро. На это потребуется время τ = 2πrn/v. Элементарные расчёты показывают, что время падения всех электронов на ядро составляет меньше одной микросекунды. Энергию же электрон может отдавать лишь испуская фотоны, поскольку его взаимодействие с ядром носит электромагнитный характер. Таким образом, если в начальный момент все электроны были на своих орбитах, то в течение микросекунды во Вселенной произошла сильная вспышка, и мир стал мёртвым, поскольку химические реакции, с помощью которых образуются молекулы всех веществ в природе, обусловлены взпимодействием внешних электронных оболочек атомов. Раз этого не происходит, единственное объяснение состоит в том, что составляющие элементы атома управляются совсем иными законами, отличными от ньютоновской физики. Какими именно, мы расскажем несколько позже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: