Джон Норт - Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии

- Название:Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1387-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Норт - Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии краткое содержание

Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2

Верхнепалеолитическая резьба по кости (период Мадлен, ок. 9000–15 000 лет до н. э.) из Ле-Мас-д’Азиля (Франция). Северные олени, дикие лошади (изображенные на приведенном рисунке) и бизоны – не редкость на подобного рода изображениях; однако на образцах часто встречаются ряды больших и малых отметин – предположительно, точно посчитанных. Они обнаруживаются по всей Европе и далеко за ее пределами – в России и даже в некоторых регионах Африки – и датируются примерно одним и тем же периодом. Костяные пластины подобного рода интерпретируют как охотничьи подсчеты, но Александр Маршак утверждает, что они служили для счета дней, распределенных по месяцам. Обнаженная фигура палеолитической Венеры из Лосселя (находящегося в том же регионе Франции) держит в поднятой руке рог с примерно таким же числом бороздок. Она не была охотницей, и это подкрепляет догадку о существовании связи между отметинами на роге и менструальным циклом.

АСТРОНОМИЯ В ЕВРОПЕ В ЭПОХУ НЕОЛИТА, БРОНЗОВОГО И ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ

Изображение групп звезд вряд ли можно назвать астрономией, хотя оно могло заложить традицию изустного пересказа преданий о небе. Ведение счета дней по Луне представляется более интеллектуальным занятием, однако можно ли называть такую деятельность «астрономической» – вопрос спорный. Кажется разумным ограничить это понятие действиями, опирающимися на некую рациональную систему, позволяющую, помимо прочего, осуществлять прогнозирование. Регистрация восходов и заходов Солнца, Луны и звезд на горизонте с помощью каких-либо материальных маркеров, равно как осознание того факта, что этими маркерами можно пользоваться ежедневно (для звезд) или в ходе сезонных изменений (для Солнца), является как раз той деятельностью, которую мы с полным правом можем назвать астрономической в строгом смысле этого слова. Вне всякого сомнения, такая деятельность началась в доисторическую эпоху и продолжалась вплоть до самого последнего времени. Если наблюдать с какого-нибудь выбранного места, то звезды каждый день, из года в год восходят и заходят в одних и тех же точках горизонта. (Конечно, в определенные сезоны эти восходы и заходы могут быть невидны для нас – это происходит, когда Солнце находится в таком положении относительно звезд, что период их видимости приходится на дневное время суток.) Мы можем легко пренебречь медленным смещением положений звезд, поскольку, когда используются горизонтальные маркеры, оно становится заметным только по истечении одного или двух столетий. С другой стороны, не вызывает сомнений, что осознание постоянства мест восхода и захода звезд, скорее всего, возникло в обществах, ведущих оседлый образ жизни, а не у охотников-собирателей.

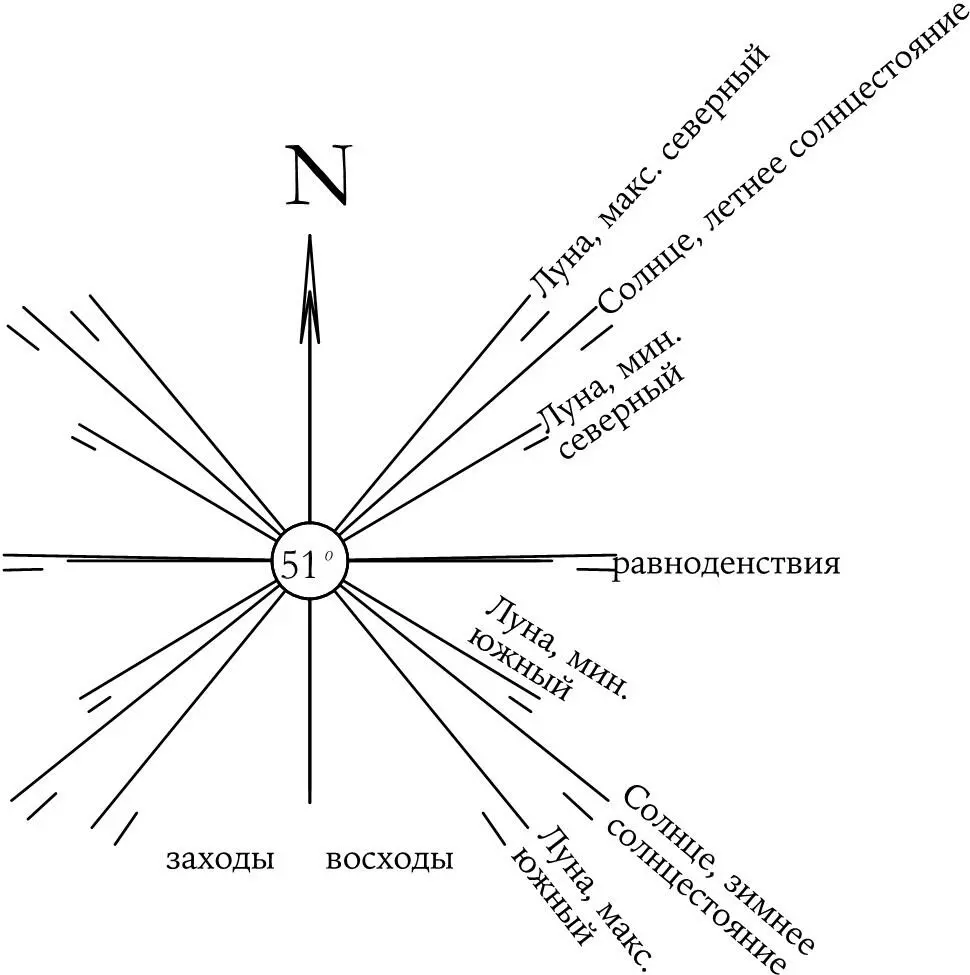

Если смотреть из какой-то выбранной точки, то место восхода или захода Солнца на горизонте будет ежедневно меняться. Солнце восходит на востоке и садится на западе только в дни весеннего и осеннего равноденствий. Весной в Северном полушарии, по мере прибавления дня, точки восхода и захода Солнца постепенно продвигаются на север, достигая крайнего положения в день летнего солнцестояния. Затем они начинают смещаться на юг и, минуя положение осеннего равноденствия, достигают максимального отклонения в южном направлении в день зимнего солнцестояния. Затем точки восхода и захода Солнца опять начинают двигаться на север пока не достигнут положения весеннего равноденствия, после чего годовой цикл замыкается (ил. 3). Сам язык, с помощью которого мы описываем эти явления, содержит значимую информацию – например, день, когда имеет место равенство дня и ночи называется равноденствием . Очевидно, были времена, когда люди этого не знали, однако общее представление о циклическом движении точек восхода и захода, а также их связь с циклами природного развития, определенно, были знакомы людям с самых давних времен. Мы можем судить об этом по множеству доисторических археологических памятников, которые в большинстве своем ориентированы по точкам восхода и захода Солнца в середине лета и середине зимы. Какое значение придавалось такому поведению Солнца – вопрос гораздо более сложный, чем бесспорный факт его материальной фиксации в памятниках. Похоже, в некоторых культурах зимнее солнцестояние каким-то образом увязывалось с идеей смерти или возрождения (см. об этом ниже на с. 337). Как бы то ни было, разгар зимы и разгар лета обладали наибольшей важностью; равноденствия представлялись относительно малозначимыми для наших далеких предков.

3

Крайние положения восходов и заходов Солнца и Луны на географической широте 51° (Северная Британия) для эпохи 2000 лет до н. э. По понятным соображениям, экстремумы солнечных положений не меняются в течение долгих периодов времени, но крайние положения Луны флуктуируют между верхним и нижним пределами, как показано на рисунке. Направления зависят от нашего понимания восходов и заходов. В данном случае предполагается, что наблюдались моменты, когда верхний край солнечного или лунного диска появлялся на горизонте, и моменты, когда исчезал последний луч того или другого светила. Помимо этого, направления зависят от высоты местного горизонта, которая не может быть определена с достаточной точностью. На рисунке высота горизонта принята равной нулю. Но даже в этом случае линия равноденствий не в точности совпадает с направлением «восток-запад».

На начальных этапах ориентирования строений по небу направления задавались, похоже, не Солнцем и Луной, а восходами и заходами небольшого числа ярких звезд. По очень грубой оценке, в период с 4500 до примерно 3000 г. до н. э. места погребения людей представляли собой продолговатые могильные холмы – клинообразные места общего захоронения в форме протяженных земляных насыпей с канавами по бокам. Форма насыпей менялась от региона к региону. Можно обнаружить много индивидуальных отличий в холмах, сохранившихся на территории Британии, Ирландии, Северной Франции, Нидерландов, Германии, Дании и Польши; и все же у них есть нечто общее: все они обладают правильной геометрической формой, содержащей по меньшей мере один прямой угол. (См. внешний вид одного из многочисленных типов могильных холмов на ил. 4.) Они никогда не сооружались в виде беспорядочных земляных нагромождений. Их использование для захоронения умерших предполагало, скорее всего, ритуалы правильного уложения в могилу, но какие?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: