Коллектив авторов - Путешествия к Луне

- Название:Путешествия к Луне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1233-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Путешествия к Луне краткое содержание

Книга предназначена тем, кто интересуется космическими исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим наблюдениям или увлечен историей техники и межпланетных полетов.

Путешествия к Луне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

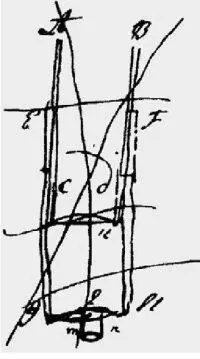

Рис. 1.22. Схема зрительной трубы (рисунок Леонардо да Винчи): cd – линза объектива, АВ – тубус-бленда объектива, EF – тубус окуляра, тп – хрусталик глаза наблюдателя, расположенный за линзой окуляра.

Свои опыты Галилей начал с простой комбинации положительной линзы в качестве объектива и отрицательной линзы, дающей трехкратное увеличение, в качестве окуляра. Сейчас такая конструкция называется театральным биноклем. Это самый массовый оптический прибор после очков. Разумеется, в современных театральных биноклях в качестве объектива и окуляра применяются высококачественные просветленные линзы, иногда даже сложные, составленные из нескольких стекол. Они дают широкое поле зрения и отличное изображение. Галилей же использовал простые линзы как для объектива, так и для окуляра. Его телескопы страдали сильнейшей хроматической и сферической аберрацией, т. е. давали размытое на краях и не сфокусированное в различных цветах изображение.

Рис. 1.23. Галилео Галилей

Однако Галилей не остановился, подобно голландским мастерам, на «театральном бинокле», а продолжил эксперименты с линзами и к январю 1610 г. создал несколько инструментов с увеличением от 20 до 33 раз. Именно с их помощью он совершил свои замечательные открытия: обнаружил спутники Юпитера, горы и кратеры на Луне, мириады звезд в Млечном Пути, и др. Уже в середине марта 1610 г. в Венеции на латинском языке вышел труд Галилея «Звездный вестник», где были описаны эти первые открытия телескопической астрономии. В сентябре 1610 г. ученый открывает фазы Венеры, а в ноябре обнаруживает признаки кольца у Сатурна, хотя и не догадывается об истинном смысле своего открытия («Высочайшую планету тройною наблюдал», – пишет он в анаграмме, пытаясь закрепить за собой приоритет открытия). Пожалуй, ни один телескоп последующих столетий не дал такого вклада в науку, как первый телескоп Галилея.

Рис. 1.24. Телескоп Галилея – один из величайших научных инструментов всех времен. Сегодня каждый из нас может за вечер сделать такой же оптический инструмент и, взглянув на небо, ощутить себя Галилеем.

Однако те любители астрономии, кто пытался собирать телескопы из очковых стекол, нередко удивляются малым возможностям своих конструкций, явно уступающих по «наблюдательным возможностям» кустарному телескопу Галилея. Порой современные наблюдатели не могут обнаружить даже спутники Юпитера, не говоря уже о фазах Венеры.

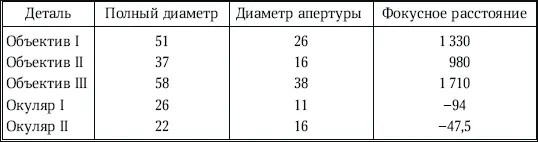

Во Флоренции, в Музее истории науки (рядом со знаменитой картинной галереей Уффици) хранятся два телескопа из числа первых построенных Галилеем. Там же находится и разбитый объектив третьего телескопа: его видно на фотографии (рис. 1.25) в нижней части подставки, в центре дорогой виньетки. В начале XX в. эти телескопы были изучены (см. табл.). С ними были даже проведены астрономические наблюдения.

Оптические характеристики первых объективов и окуляров телескопов Галилея (размеры в мм)

Оказалось, что первая труба имела разрешающую способность 20″ и поле зрения 15′, а вторая – соответственно 10″ и 15′. Увеличение первой трубы было 14-кратным, а второй – 20-кратным. Разбитый объектив третьей трубы с окулярами от первых двух труб давал бы увеличение в 18 и 35 раз. Итак, мог ли Галилей сделать свои изумительные открытия, используя столь несовершенные инструменты?

Именно таким вопросом задался англичанин Стивен Рингвуд и, чтобы выяснить ответ, создал точную копию лучшего телескопа Галилея (Ringwood, 1994). В октябре 1992 г. Стив Рингвуд воссоздал конструкцию третьего телескопа Галилея и в течение года проводил с ним всевозможные наблюдения. Объектив его телескопа имел диаметр 58 мм и фокусное расстояние 1650 мм. Как и Галилей, Рингвуд диафрагмировал свой объектив до диаметра апертуры D = 38 мм, чтобы получить лучшее качество изображения при сравнительно небольшой потере проницающей способности. Окуляром служила отрицательная линза с фокусным расстоянием -50 мм, дающая увеличение в 33 раза. Поскольку в такой конструкции телескопа окуляр размещается перед фокальной плоскостью объектива, полная длина трубы составила 1440 мм.

Самым большим недостатком телескопа Галилея Рингвуд считает его малое поле зрения – всего 10′, или 1/ 3лунного диска. Причем на краю поля зрения качество изображения очень низкое. При использовании простого критерия Рэлея, описывающего дифракционный предел разрешающей способности объектива, можно было бы ожидать качества изображения в 3,5–4,0″. Однако хроматическая абберация снизила его до 10–20″. Проницающая сила телескопа, оцененная по простой формуле (2 + 5 lg D) ожидалась около +9,9 m. Однако в действительность не удалось обнаружить звезд слабее +8 m.

Рис. 1.25. Телескопы Галилея, хранящиеся в Музее истории науки (Флоренция).

При наблюдении Луны телескоп показал себя неплохо. В него удалось разглядеть даже больше деталей, чем было зарисовано Галилеем на его первых лунных картах. «Возможно, Галилей был неважный рисовальщик или его не очень интересовали детали лунной поверхности?» – удивляется Рингвуд. А может быть, опыт изготовления телескопов и наблюдения с ними был у Галилея еще недостаточно велик? Мне кажется, что причина именно в этом. Качество стекол, отполированных Галилеем собственноручно, не может соперничать с качеством современных линз. Ну и, конечно, Галилей не сразу научился смотреть в телескоп. Имея 40-летний опыт визуальных наблюдений, я могу это утверждать.

Кстати, а почему создатели первых зрительных труб – голландцы – не совершили астрономических открытий? Предприняв наблюдения с театральным биноклем (увеличение 2,5–3,5 раза) и с полевым биноклем (увеличение 7–8 раз), вы заметите, что между их возможностями пролегает пропасть. Современный высококачественный 3-кратный бинокль позволяет (при наблюдении одним глазом!) с трудом заметить крупнейшие лунные кратеры; очевидно, что голландская труба с таким же увеличением, но более низким качеством не могла и этого. Полевой бинокль, дающий приблизительно те же возможности, что и первые трубы Галилея, показывает нам Луну во всей красе, со множеством кратеров. Усовершенствовав голландскую трубу, добившись в несколько раз более высокого увеличения, Галилей перешагнул через «порог открытий». С тех пор в экспериментальной науке этот принцип не подводит: если вам удастся улучшить ведущий параметр прибора в несколько раз, вы сделаете открытие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: