Пол Девис - Суперсила

- Название:Суперсила

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-03-000546-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол Девис - Суперсила краткое содержание

Наука во все времена стремилась построить целостную картину окружающего мира. В последние десятилетия физики как никогда приблизились к осуществлению этой мечты: вырисовываются перспективы объединения четырех фундаментальных взаимодействий природы в рамках одной суперсилы, и физика микромира все теснее сливается с космологией – теорией происхождения и эволюции Вселенной.

Обо всем этом в популярной и увлекательной форме рассказывает книга известного английского ученого и популяризатора науки Пола Девиса (знакомого советскому читателю по книге “Пространство и время в современной картине Вселенной”. – М.: Мир, 1978).

Адресована всем, кто интересуется проблемами современной фундаментальной науки, особенно полезна преподавателям и студентам как физических, так и философских факультетов вузов.

Суперсила - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если теория относительности лишает смысла понятие расстояния, то квантовая механика еще решительнее подрывает устои”, ставя под сомнение основанное на здравом смысле понятие местоположения. Считается непреложной истиной, что все материальные тела должны где-то находиться. Каждая субатомная частица, например, входящая в состав нашего тела, непременно должна иметь определенное местоположение. Может ли вообще существовать частица, не находясь где-то?

Когда физики принялись исследовать понятие местоположения в свете квантовой физики, они с изумлением обнаружили, что оно, вообще говоря, лишено смысла. Источник всех “неприятностей” связан с одним фундаментальным правилом квантовой механики, называемым принципом неопределенности Гейзенберга – в честь немецкого физика Вернера Гейзенберга, который в 20-х годах нашего столетия явился одним из создателей квантовой механики. Согласно этому принципу, невозможно одновременно точно определить положение и скорость частицы. Можно говорить о скорости (точнее, об импульсе), например, электрона и поставить эксперимент с целью измерения этой величины. Эксперимент даст определенный результат. Аналогичным образом можно при желании определить положение электрона. При этом каждый раз мы будем обнаруживать его в определенном месте. Но чего нам никак не удастся сделать—и что в принципе невозможно, – так это одновременно определить обе характеристики электрона: положение и скорость. Независимо от способа измерения сам акт наблюдения местоположения электрона непредсказуемым образом нарушает его движение. Точно так же измерение импульса электрона “смазывает” данные о его местоположении. Эти два типа измерении просто несовместимы.

Невозможность одновременного определения положения и импульса частицы не следует относить за счет грубого характера эксперимента или недостаточной разрешающей способности прибора, ибо в данном случае мы имеем дело с особенностью, внутренне присущей природе. Само понятие электрона, находящегося в таком-то месте, становится абсолютно бессмысленным, если мы хотим узнать его импульс.

Все это говорит о том, насколько нелепа попытка представить себе мир атома как пространство, “населенное” вращающимися шариками. Если частица не может одновременно обладать определенными положением и импульсом, то мы не в состоянии разумным образом приписать ей траекторию в пространстве. Нам может быть известно, что в какой-то момент времени электрон находится в точке А, а в более поздний момент – в точке В, но мы не можем знать, как он попал из А в В. Представление о траектории (или орбите), непрерывно соединяющей исходной и конечный пункты, утрачивается. И в самом деле, мы уже упоминали, что в некоторых технических устройствах электроны проявляют способность “туннелировать” через барьер, исчезая с одной его стороны и внезапно вновь возникая по другую сторону. Это – типично квантовый эффект.

Единственный способ придать смысл столь странному поведению электрона заключается в предположении, что частица попадает из А в В одновременно по всем возможным путям! Это необычное свойство можно легко продемонстрировать, приспособив надлежащим образом эксперимент, впервые поставленный в XIX в. английским физиком Томасом Юнгом. Желая доказать справедливость волновой теории света. Юнг воспользовался явлением интерференции. Интерференция происходит при наложении двух волн. Если гребни одной волны совпадают в гребнями другой волны, то происходит усиление, и волновое движение становится более интенсивным. Если же гребни одной волны приходятся на впадины другой, то волны гасят друг друга, и волновое движение ослабевает.

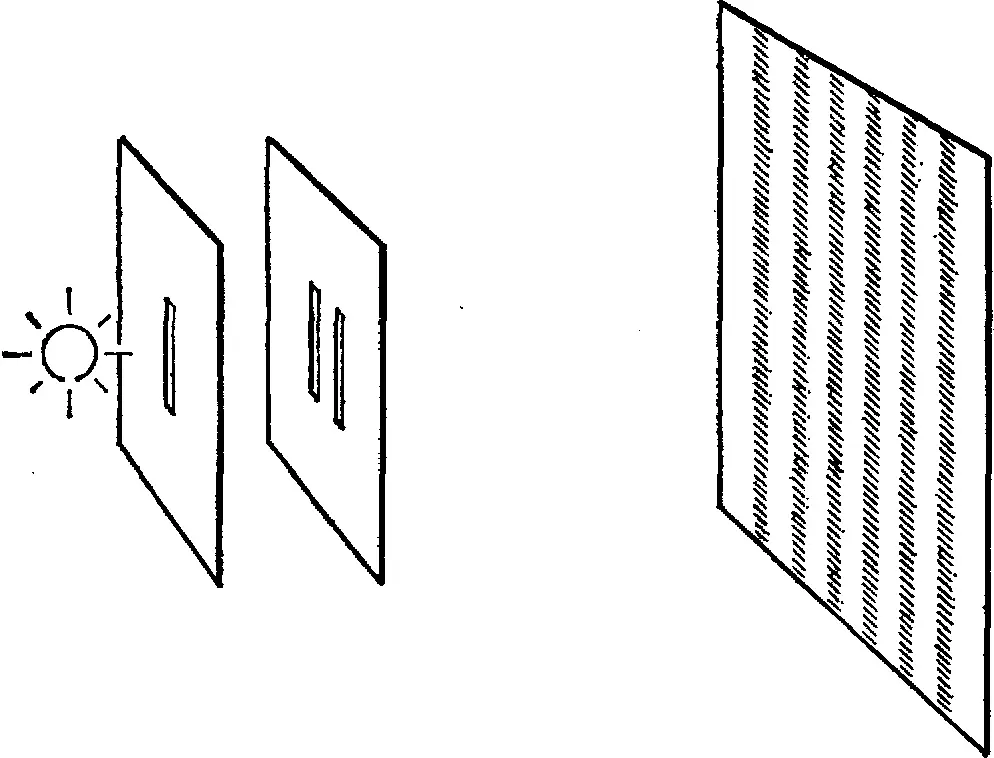

В эксперименте Юнга (рис. 3) свет от небольшого источника падает на две близко расположенные щели в непрозрачном экране. Изображения щелей проецируются на второй экран. Достигая второго экрана, световые волны от каждой щели интерферируют. Результат интерференции зависит от того, как приходят к экрану волны – “в ногу” или “не в ногу”. Это в свою очередь зависит от того, под каким углом волны падают на экран, и поэтому результат меняется от точки к точке. В итоге мы наблюдаем серию светлых и темных полос, образующихся вследствие того, что световые волны поочередно то усиливают, то гасят друг друга.

Рис.3. Опыт Юнга по интерференции света. Источник света освещает две параллельные щели в непрозрачном экране. Изображение на экране состоит не из двух светлых полос, а из серии светлых и темных (интерференционных) полос. Этот опыт наглядно демонстрирует волновую породу света, но если взглянуть на него с корпускулярной (фотонной) точки зрения, то многое в опыте покажется странным.

Если принять во внимание квантовую природу света, то обнаруживаются удивительные детали. Квант света – фотон – ведет себя, как частица, в том смысле, что попадает на экран в определенном месте. (Если, желая зафиксировать интерференционную картину, заменить экран фотопластинкой, то каждый фотон вызовет химические изменения в единственном зерне фотоэмульсии в четко определенном месте.) С другой стороны, интерференционная картина явно зависит от наличия двух щелей, порождающих две волны, которые налагаются друг на друга. Если одну щель закрыть, то интерференционная картина исчезает. Наблюдаемое явление нельзя объяснить ссылкой на то, что часть фотонов проходит через одну щель, а часть – через другую, так как интерференционная картина возникает в виде отдельных пятнышек, даже если на экран падают раздельно фотон за фотоном. Единственное возможное объяснение заключается в том, что каждый фотон каким-то образом проходит через обе щели и достигает экрана, неся на себе отпечаток их существования. Этим “отпечатком” является наибольшая вероятность попадания фотонов в область светлых полос, т.е. в сторону от области темных полос. В этом проявляется сосуществование двух аспектов природы света – волнового и корпускулярного. Хотя первоначально эксперимент был поставлен со светом, аналогичные соображения остаются в силе, если использовать электроны или любые другие квантовые “волны-частицы”.

Невозможно представить частицу, которая находится “одновременно повсюду”. Можно, по-видимому, вообразить бесчисленные частицы-“призраки”, движущиеся по всем возможным путям к точке наблюдения, где они сливаются в “реальную” частицу, но даже подобный образ оказывается неадекватным. Только математика в состоянии свести воедино все эти тонкости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: