Пётр Капица - Эксперимент, Теория, Практика. Статьи, Выступления

- Название:Эксперимент, Теория, Практика. Статьи, Выступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Капица - Эксперимент, Теория, Практика. Статьи, Выступления краткое содержание

В книге собраны выступления академика П. Л. Капицы перед широкой аудиторией, в которых содержится простое и ясное изложение его экспериментальных исследований. В широко известных очерках жизни и деятельности выдающихся ученых дается анализ их научного творчества, вскрываются объективные причины и индивидуальные черты, способствовавшие успеху их научной деятельности. В книгу вошли также статьи и выступления, посвященные вопросам организации науки, укреплению ее связи с практикой, творческому воспитанию молодежи, проблемам отношений человека и природы, борьбе за мир и прогресс.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся путями развития науки.

Эксперимент, Теория, Практика. Статьи, Выступления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До сих пор во всех известных мне энциклопедиях и курсах физики не было отмечено, что идея этих опытов уже высказана Максвеллом в его «Трактате». Максвелл допускает, что электрический ток может обладать инертной массой, и приводит два эксперимента, осуществленных им для ее обнаружения. В «Трактате» они описаны в §§ 574 и 575.

На рисунке на стр. 241 воспроизведено изображение прибора, на котором поставлен опыт в 1861 г. Горизонтально расположен железный цилиндр А, который можно намагничивать, пропуская ток через окружающую его обмотку. Он подвешен, как обычно подвешивается маховик в гироскопе. Всю эту систему можно было вращать около вертикальной оси. Если бы при намагничивании железный цилиндр приобретал механический момент, его ось должна была бы поворачиваться по направлению вертикальной оси вращения. Этот поворот магнита можно заметить, наблюдая за диском С, половина которого окрашена в красный цвет, другая — в зеленый. При вращении диск, благодаря смешению цветов, выглядит белым. Если намагниченный цилиндр начнет поворачиваться, в центре диска появится зеленое либо красное пятно, в зависимости от направления поворота.

Когда я был в Кембридже, в Кавендишской лаборатории, я нашел этот прибор в одном из шкафов со старыми приборами. Как нетрудно видеть, идея этого опыта весьма близка к эксперименту Барнетта.

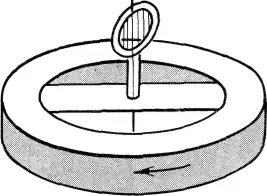

Устройство для другого опыта Максвелла воспроизведено на рисунке на стр. 242. Это свободно подвешенная горизонтальная катушка, через которую по подвесам пропускают ток. По зайчику от зеркала, прикрепленного к катушке, Максвелл пытался обнаружить колебания катушки при пропускании через нее тока. Этот опыт по идее совпадает с опытом Эйнштейна — де Хааза. Максвелл в своем «Трактате» пишет, что в обоих опытах ему не удалось обнаружить механический момент, связанный с прохождением тока. Зная теперь действительную величину эффекта, мы вполне понимаем, что в опытах Максвелла на несколько порядков не хватило чувствительности, необходимой, чтобы обнаружить эффект.

Как известно, ни Барнетту, ни Эйнштейну и де Хаазу из-за трудности эксперимента сначала не удалось правильно определить отношение магнитного момента к механическому. Впоследствии, при правильном определении этого соотношения, оно оказалось в два раза больше ожидавшегося. Этот неожиданный результат оказался чрезвычайно важным для установления спиновой природы самого электрона.

Я вспомнил об этих опытах, так как думаю, что справедливость требует хотя бы раз в сто лет отметить участие идей Максвелла в этих исследованиях.

В 1921 г. я приехал в Англию и стал научным сотрудником Кавендишской лаборатории, которой руководил Резерфорд. Одна из первых моих работ возникла из идеи наблюдать пробег а-частиц в камере Вильсона в магнитном поле, чтобы по изгибам треков можно было мерить скорость каждой отдельной частицы. До того времени камера Вильсона вообще не помещалась в магнитное поле. Для этих опытов нужно было еще найти метод создания сильного магнитного поля, по величине близкого к 100 кэ, и создать его в катушке достаточных размеров, чтобы в это магнитное поле можно было поместить камеру Вильсона. Технически все это казалось осуществимым, так как время, за которое образовывались треки в камере, составляло ничтожные доли секунды и, следовательно, магнитное поле должно было существовать короткое время. Это снимало основную трудность создания сильных магнитных полей — перегрев катушки.

Легко было подсчитать, что за время в несколько сотых долей секунды, в продолжение которого по катушке должен был идти ток, обмотка благодаря своей теплоемкости нагревалась не более чем на 100°. Главная трудность была связана с необходимостью получить мощный импульсный источник электроэнергии.

В те времена электротехника не располагала, как теперь, конденсаторами большой емкости. Мы вышли из затруднения, построив специальную аккумуляторную батарею, состоявшую из свинцовых пластин. Зазор между ними был порядка 1—2 мм и заполнялся серной кислотой. Такая аккумуляторная батарея обладала малой емкостью и малым внутренним сопротивлением. Она давала нам в импульсах необходимую мощность в 200—300 кет. Все это удалось осуществить, и опыты окончились удачно. Изогнутые треки а-частиц были получены и их кривизна была промерена. До сих пор изучение пробегов заряженных частиц в камере Вильсона в магнитном поле остается мощным методом познания радиоактивных процессов.

После этого я начал применять импульсный метод получения мощных магнитных полей для изучения магнитных свойств вещества. Хотя это направление не совпадало с основной тематикой Кавендишской лаборатории, Резерфорд все же благожелательно относился к нему и предоставил мне все необходимое для развития этих исследований.

Когда я начал заниматься магнитными свойствами вещества, первое, что произвело на меня большое впечатление, были работы, которые велись во Франции. Нужно отметить, что в конце прошлого и в начале этого столетия во Франции делались наиболее интересные работы по магнетизму. Особенно выделялась группа ученых, состоявшая из Пьера Кюри, Ланжевена и П. Вейса.

Как известно, систематическое исследование магнитных свойств ряда элементов при различных температурах, которое было проведено Пьером Кюри, привело к открытию в 1895 г. одного из самых основных законов магнетизма, который теперь носит имя Кюри.

Теоретические работы Ланжевена по магнетизму, сделанные в 1905 г. на основе работ Кюри, несомненно, заложили фундамент современной теории парамагнитных явлений. Как известно, они исходили из тех представлений статистической механики, которая была дана Больцманом и которая привела к известному закону распределения при заданной температуре в силовом поле. Этот закон был применен Ланжевеном для описания распределения направлений магнитных моментов атомов в намагниченном теле. Таким образом, не только был получен найденный Кюри температурный закон изменения намагничивания, но давалась также количественная связь магнитного момента атома с величиной магнитной восприимчивости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: