Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Название:Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция физико-математической литературы

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть краткое содержание

Книга посвящена центральной проблеме астрономии — физике звезд. Заключительный этап звездной эволюции представляет особенно большой интерес, так как он имеет прямое отношение к таким интереснейшим объектам современной астрономии, как пульсары, рентгеновские звезды и черные дыры. Проблемы, связанные с этими объектами, пока далеки от решения. Поэтому автор стремился осветить фактическое состояние вопроса, давая лишь общее представление о существующих: теориях и гипотезах. В книге рассматривается также проблема образования звезд.

Книга рассчитана на широкий круг лиц со средним образованием. Специальный интерес она представляет для студентов, лекторов, преподавателей, специалистов в области смежных наук.

Звезды: их рождение, жизнь и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Профили» радиоизлучения пульсаров часто отличаются большим количеством деталей. Например, у пульсара, находящегося в Крабовидной туманности, наблюдаются отдельные детали радиопрофиля, гораздо более «узкие», чем у оптической кривой блеска; эти детали довольно быстро меняются от периода к периоду, но «синтетический» профиль NR 0531 все же близок к кривой блеска его высокочастотного (оптического) излучения.

Радиоизлучение пульсаров сильно поляризовано. У отдельных импульсов иногда наблюдается почти 100%-ная линейная поляризация . Очень интересно, что даже у одного импульса за время, исчисляемое малыми долями периода, характеристики поляризации (например, направление колебаний электрического вектора) могут сильно меняться. Об этом важном явлении речь будет идти ниже, а пока отметим, что в общем случае у пульсаров наблюдается эллиптическая поляризация.

Как уже неоднократно указывалось, периоды пульсаров в первом приближении можно рассматривать как весьма стабильные. Однако длительные ряды наблюдений позволяют выявить очень интересные вариации в периодах. Прежде всего такие наблюдения выявляют важнейший эффект непрерывного увеличения периодов у всех без исключения пульсаров. Это позволяет сделать достаточно надежную оценку их возраста (см. выше). Из-за эффекта Доплера, вызванного орбитальным движением Земли со скоростью  30 км/с, периоды пульсаров в течение года меняются примерно на одну десятитысячную своего значения (для пульсаров, находящихся сравнительно близко от эклиптики), и на меньшую, но вполне «ощутимую» величину — для других пульсаров. При определении периода пульсаров с той большой точностью, какая достигается в настоящее время, эффект Доплера всегда исключается и дается значение «гелиоцентрического» периода, т. е. того периода, который обнаружил бы воображаемый наблюдатель, находящийся на Солнце.

30 км/с, периоды пульсаров в течение года меняются примерно на одну десятитысячную своего значения (для пульсаров, находящихся сравнительно близко от эклиптики), и на меньшую, но вполне «ощутимую» величину — для других пульсаров. При определении периода пульсаров с той большой точностью, какая достигается в настоящее время, эффект Доплера всегда исключается и дается значение «гелиоцентрического» периода, т. е. того периода, который обнаружил бы воображаемый наблюдатель, находящийся на Солнце.

|

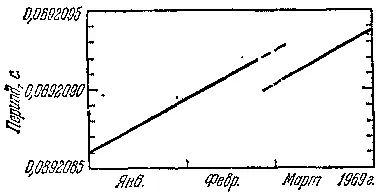

| Рис. 21.2:Результаты наблюдения «звездотрясения» у пульсара PSR 0833—45. |

Чрезвычайно интересное явление было открыто в 1969 г. в Австралии радиоастрономами Манчестером и Радхакришнаном. Они обнаружили скачкообразное уменьшение периода пульсара PSR 0833—45, которое произошло где-то между 24 февраля и 3 марта 1969 г. (рис. 21.2, в промежутке времени между этими двумя датами наблюдения указанного пульсара не проводились). Величина уменьшения периода довольно значительна: около 200 наносекунд. Учитывая, что период этого пульсара 0,089 с, «сбой» периода составляет 2  10 -6его значения. Интересно еще и то, что после описанного скачкообразного уменьшения периода дальнейшее его увеличение происходило быстрее на 1%, чем до «сбоя». Спустя 2 1 / 2года, в конце 1971 г., явление «сбоя» периода PSR 0833—45 повторилось почти в точности. Такое странное явление можно объяснить только реальным скачкообразным изменением периода вращения нейтронной звезды. Изменение периода вращения в свою очередь должно быть следствием скачкообразного уменьшения момента инерции звезды, вызванного какими-то сложными процессами в ее недрах (например, изменением характера связи между поверхностными слоями нейтронной звезды и ее недрами). Явление скачкообразного «сбоя» периода у пульсаров получило образное и меткое название «звездотрясений». В гораздо меньшем масштабе, чем у пульсара PSR 0833—45 несколько «звездотрясений» наблюдалось у пульсара в «Крабе». Изучение «звездотрясений» открывает единственную в своем роде возможность исследований недр нейтронных звезд, подобно тому как анализ сейсмических явлений на Земле является важнейшим методом исследования внутренних областей нашей планеты.

10 -6его значения. Интересно еще и то, что после описанного скачкообразного уменьшения периода дальнейшее его увеличение происходило быстрее на 1%, чем до «сбоя». Спустя 2 1 / 2года, в конце 1971 г., явление «сбоя» периода PSR 0833—45 повторилось почти в точности. Такое странное явление можно объяснить только реальным скачкообразным изменением периода вращения нейтронной звезды. Изменение периода вращения в свою очередь должно быть следствием скачкообразного уменьшения момента инерции звезды, вызванного какими-то сложными процессами в ее недрах (например, изменением характера связи между поверхностными слоями нейтронной звезды и ее недрами). Явление скачкообразного «сбоя» периода у пульсаров получило образное и меткое название «звездотрясений». В гораздо меньшем масштабе, чем у пульсара PSR 0833—45 несколько «звездотрясений» наблюдалось у пульсара в «Крабе». Изучение «звездотрясений» открывает единственную в своем роде возможность исследований недр нейтронных звезд, подобно тому как анализ сейсмических явлений на Земле является важнейшим методом исследования внутренних областей нашей планеты.

Огромная точность, с которой сейчас определяются периоды пульсаров и различные их вариации, позволяет сделать еще один важный вывод, касающийся природы пульсаров. Представим себе, что пульсар является компонентой двойной системы. Тогда величина его периода должна периодически меняться в соответствии с его орбитальным движением в двойной системе. Из того простого факта, что таких периодических изменений периода ни у одного пульсара не наблюдается, следует очень важный вывод, что пульсары (вернее, отождествляемые с ними нейтронные звезды) не являются компонентами кратных звездных систем. Этот факт сам по себе очень удивителен. Ведь двойственность очень распространена среди звезд. Как уже говорилось в § 14, по крайней мере 50% всех звезд входит в состав двойных звезд, а среди молодых, массивных звезд этот процент еще выше. А между тем из известных в настоящее время  350 пульсаров только три принадлежат к двойной звездной системе (см. ниже). До этого в астрономии не был известен какой-либо тип звезд, обладавший таким свойством. В рамках существующих представлений об образовании нейтронных звезд отсутствие двойственности у пульсаров как будто можно понять. Прежде всего достаточно велика вероятность того, что вследствие взрыва одной из компонент двойной системы пара распадается. Это будет так в случае, когда расстояние между компонентами двойной системы велико и эволюция каждой из компонент протекает более или менее независимо. Кроме того, требуется, чтобы во время взрыва большая часть массы звезды была выброшена в межзвездное пространство с достаточно большой скоростью. Однако, если взрыв имел место в «тесной» двойной системе, где расстояние между компонентами невелико, ситуация может быть совершенно другой. В этом случае, как мы видели в § 14, взрываться будет менее массивная звезда. При такой ситуации пара не будет разрушена даже тогда, когда большая часть взорвавшейся звезды будет выброшена в межзвездное пространство. Почему же не наблюдается пульсаров — компонент двойных систем, если большая часть таких систем сравнительно тесные? Советский астрофизик В. А. Шварцман выдвинул очень интересную гипотезу, объясняющую эту загадку. По его мнению, в двойной системе, особенно, если она тесная, имеет место непрерывное падение газа от нормального компонента на нейтронную звезду (так называемый «процесс аккреции»). Этот процесс может как бы «подавить» радиоизлучение нейтронной звезды и «потушить» связанный с нею пульсар. Когда последний «молод» и его «активность» велика, аккреция не в состоянии «заглушить» радиоизлучение нейтронной звезды. Но число таких очень молодых пульсаров можно буквально перечислить по пальцам одной руки. Большинство же пульсаров достаточно «стары», и если они входят в состав двойных систем, их излучение будет подавлено.

350 пульсаров только три принадлежат к двойной звездной системе (см. ниже). До этого в астрономии не был известен какой-либо тип звезд, обладавший таким свойством. В рамках существующих представлений об образовании нейтронных звезд отсутствие двойственности у пульсаров как будто можно понять. Прежде всего достаточно велика вероятность того, что вследствие взрыва одной из компонент двойной системы пара распадается. Это будет так в случае, когда расстояние между компонентами двойной системы велико и эволюция каждой из компонент протекает более или менее независимо. Кроме того, требуется, чтобы во время взрыва большая часть массы звезды была выброшена в межзвездное пространство с достаточно большой скоростью. Однако, если взрыв имел место в «тесной» двойной системе, где расстояние между компонентами невелико, ситуация может быть совершенно другой. В этом случае, как мы видели в § 14, взрываться будет менее массивная звезда. При такой ситуации пара не будет разрушена даже тогда, когда большая часть взорвавшейся звезды будет выброшена в межзвездное пространство. Почему же не наблюдается пульсаров — компонент двойных систем, если большая часть таких систем сравнительно тесные? Советский астрофизик В. А. Шварцман выдвинул очень интересную гипотезу, объясняющую эту загадку. По его мнению, в двойной системе, особенно, если она тесная, имеет место непрерывное падение газа от нормального компонента на нейтронную звезду (так называемый «процесс аккреции»). Этот процесс может как бы «подавить» радиоизлучение нейтронной звезды и «потушить» связанный с нею пульсар. Когда последний «молод» и его «активность» велика, аккреция не в состоянии «заглушить» радиоизлучение нейтронной звезды. Но число таких очень молодых пульсаров можно буквально перечислить по пальцам одной руки. Большинство же пульсаров достаточно «стары», и если они входят в состав двойных систем, их излучение будет подавлено.

Интервал:

Закладка:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/146741/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)