Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Название:Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция физико-математической литературы

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть краткое содержание

Книга посвящена центральной проблеме астрономии — физике звезд. Заключительный этап звездной эволюции представляет особенно большой интерес, так как он имеет прямое отношение к таким интереснейшим объектам современной астрономии, как пульсары, рентгеновские звезды и черные дыры. Проблемы, связанные с этими объектами, пока далеки от решения. Поэтому автор стремился осветить фактическое состояние вопроса, давая лишь общее представление о существующих: теориях и гипотезах. В книге рассматривается также проблема образования звезд.

Книга рассчитана на широкий круг лиц со средним образованием. Специальный интерес она представляет для студентов, лекторов, преподавателей, специалистов в области смежных наук.

Звезды: их рождение, жизнь и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

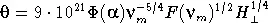

Угловые размеры источника синхротронного излучения, в спектре которого наблюдается синхротронная реабсорбция, определяются формулой

|

(22.8) |

где  (

(  ) — безразмерный множитель порядка единицы,

) — безразмерный множитель порядка единицы,  выражается в секундах дуги. Эта очень важная для радиоастрономии формула впервые была получена в 1963 г. советским радиоастрономом В. И. Слышем. Тогда она была особенно полезной для изучения природы только что открытых квазаров, радиоспектры которых часто показывают явление синхротронной реабсорбции на частотах, лежащих в диапазоне сотен и тысяч мегагерц (что соответствует дециметровым и сантиметровым волнам). Тот факт, что в случае пульсара в Крабовидной туманности

выражается в секундах дуги. Эта очень важная для радиоастрономии формула впервые была получена в 1963 г. советским радиоастрономом В. И. Слышем. Тогда она была особенно полезной для изучения природы только что открытых квазаров, радиоспектры которых часто показывают явление синхротронной реабсорбции на частотах, лежащих в диапазоне сотен и тысяч мегагерц (что соответствует дециметровым и сантиметровым волнам). Тот факт, что в случае пульсара в Крабовидной туманности  m

m  10 14с -1(сто миллионов мегагерц), сам по себе весьма поразителен. Он означает, прежде всего, что этот пульсар представляет собой «сверхкомпактный» источник.

10 14с -1(сто миллионов мегагерц), сам по себе весьма поразителен. Он означает, прежде всего, что этот пульсар представляет собой «сверхкомпактный» источник.

Анализ показывает, что в области синхротронного оптического и рентгеновского излучения пульсара в Крабовидной туманности H

3

3  10 3Э, в то время как полное значение вектора напряженности магнитного поля там

10 3Э, в то время как полное значение вектора напряженности магнитного поля там  10 6Э. Это означает, что излучающая область находится где-то вблизи светового цилиндра, радиус которого для пульсара NP 0531 равен

10 6Э. Это означает, что излучающая область находится где-то вблизи светового цилиндра, радиус которого для пульсара NP 0531 равен  1 , 5 тысяч километров, что в 100—200 раз больше радиуса нейтронной звезды. По этой причине напряженность магнитного поля в области светового цилиндра в несколько миллионов раз меньше, чем на поверхности нейтронной звезды.

1 , 5 тысяч километров, что в 100—200 раз больше радиуса нейтронной звезды. По этой причине напряженность магнитного поля в области светового цилиндра в несколько миллионов раз меньше, чем на поверхности нейтронной звезды.

На основе теории синхротронного излучения можно вычислить концентрацию релятивистских электронов в магнитосфере пульсара NP 0531 и их поток в Крабовидную туманность. Оказывается, что этот поток как раз достаточен для непрерывного «питания» этой туманности энергией, необходимой для компенсации ее мощного излучения. Таким образом, синхротронная теория естественно объясняет оптическое и рентгеновское излучение едва ли не самого любопытного космического объекта. Что касается происхождения сверхжесткого гамма-излучения (см. сноску на стр. 616), то скорее всего оно обусловлено столкновениями между заряженными частицами, ускоренными до ультравысоких энергий электрическими полями в магнитосфере пульсара NP 0531.

Глава 23 Рентгеновские звезды

Как уже указывалось во введении к этой книге, бурное развитие внеатмосферной астрономии, так же как и радиоастрономии, привело в послевоенные годы к революции в нашей науке. Пожалуй, наиболее впечатляющими достижениями внеатмосферной астрономии были выдающиеся успехи рентгеновской астрономии . Первые наблюдения рентгеновского излучения Солнца были выполнены сразу же после войны, в 1946 г., с помощью счетчиков фотонов, установленных на маленьких ракетах. Потребовалось, однако, целых 16 лет для того, чтобы прогресс техники таких наблюдений позволил обнаружить первый рентгеновский источник, находящийся далеко за пределами Солнечной системы. Низкая разрешающая способность, характерная для рентгеновской астрономии (в то время порядка десятка градусов), не позволила сразу же более или менее точно определить положение нового рентгеновского источника на небе. Возникло даже предположение, что этот довольно яркий источник находится в центре Галактики. Вскоре, однако, выяснилось, что этот источник ничего общего с галактическим центром не имеет, находится в созвездии Скорпиона и удален от галактической плоскости почти на 20°. Последнее обстоятельство указывало на сравнительную его близость к Солнцу. Ведь толщина «галактического диска» — области, где находится подавляющее большинство звезд,— не превосходит  500 пс, в то время как радиус этого диска доходит до 15 000 пс. Так как галактическая широта рентгеновского источника в Скорпионе около 20°, то вероятное расстояние до него не должно быть больше, чем 250 / sin 20°

500 пс, в то время как радиус этого диска доходит до 15 000 пс. Так как галактическая широта рентгеновского источника в Скорпионе около 20°, то вероятное расстояние до него не должно быть больше, чем 250 / sin 20°  750 пс. Такой простой способ грубой оценки расстояний до неизвестных галактических источников весьма распространен в астрономии. Вернемся теперь к космическим рентгеновским источникам.

750 пс. Такой простой способ грубой оценки расстояний до неизвестных галактических источников весьма распространен в астрономии. Вернемся теперь к космическим рентгеновским источникам.

Вновь открытый рентгеновский источник получил название «Скорпион Х-1», где буква «X» символизирует рентгеновское излучение («икс-лучи»). Аналогичная «номенклатура» для вновь открываемых источников была принята в первые бурные годы развития радиоастрономии. Самые яркие радиоисточники получили названия по созвездиям, где они были обнаружены: Лебедь А, Кассиопея А, Телец А, Дева А и т. д. До сих пор эти названия сохранились, хотя сейчас уже каждый астроном знает, что Телец А — это Крабовидная туманность, а Дева А — это гигантская сфероидальная галактика NGC 4486. Вскоре после открытия источника Скорпион Х-1 было обнаружено рентгеновское излучение от Крабовидной туманности — об этом уже шла речь в § 17, а также два новых источника в созвездии Лебедя, сразу же получившие названия Лебедь Х-1 и Лебедь Х-2.

В последовавшие после открытия источника Скорпион Х-1 8 лет развитие рентгеновской астрономии все еще было недостаточно быстрым. Наблюдения проводились на ракетах, причем запуски их были немногочисленны и более или менее случайны (исключение составило наблюдение покрытия рентгеновского источника в Крабовидной туманности Луной, о чем речь шла в § 17). Все же в этот период была получена весьма ценная информация о природе рентгеновских источников. Прежде всего обращает на себя внимание огромная величина потока рентгеновского излучения от источника Скорпион Х-1. В интервале энергии рентгеновских квантов 1—10 кэВ (длины волн порядка нескольких ангстрем) этот поток  3

3  10 -7эрг/см 2. Примерно такой же поток (болометрический!) дает звезда седьмой видимой величины. Только в 1966 г. улучшившаяся техника рентгеноастрономических наблюдений дала возможность локализовать на небе источник в Скорпионе с точностью в несколько минут дуги, что сразу же позволило отождествить этот загадочный объект с довольно слабой и до того времени ничем не обращавшей на себя внимание звездой 13-й величины. К этому времени было обнаружено, что поток рентгеновского излучения от источника Скорпион Х-1 довольно сильно меняется: ото дня ко дню вариации потока достигают многих десятков процентов. Оптическая звездочка, отождествляемая с этим источником, также довольно беспорядочно меняет свой блеск (примерно от 12-й до 13-й звездной величины), причем эти изменения практически не связаны с изменениями рентгеновского потока (см., однако, ниже).

10 -7эрг/см 2. Примерно такой же поток (болометрический!) дает звезда седьмой видимой величины. Только в 1966 г. улучшившаяся техника рентгеноастрономических наблюдений дала возможность локализовать на небе источник в Скорпионе с точностью в несколько минут дуги, что сразу же позволило отождествить этот загадочный объект с довольно слабой и до того времени ничем не обращавшей на себя внимание звездой 13-й величины. К этому времени было обнаружено, что поток рентгеновского излучения от источника Скорпион Х-1 довольно сильно меняется: ото дня ко дню вариации потока достигают многих десятков процентов. Оптическая звездочка, отождествляемая с этим источником, также довольно беспорядочно меняет свой блеск (примерно от 12-й до 13-й звездной величины), причем эти изменения практически не связаны с изменениями рентгеновского потока (см., однако, ниже).

Интервал:

Закладка:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/146741/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)