Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Название:Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция физико-математической литературы

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть краткое содержание

Книга посвящена центральной проблеме астрономии — физике звезд. Заключительный этап звездной эволюции представляет особенно большой интерес, так как он имеет прямое отношение к таким интереснейшим объектам современной астрономии, как пульсары, рентгеновские звезды и черные дыры. Проблемы, связанные с этими объектами, пока далеки от решения. Поэтому автор стремился осветить фактическое состояние вопроса, давая лишь общее представление о существующих: теориях и гипотезах. В книге рассматривается также проблема образования звезд.

Книга рассчитана на широкий круг лиц со средним образованием. Специальный интерес она представляет для студентов, лекторов, преподавателей, специалистов в области смежных наук.

Звезды: их рождение, жизнь и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы видим, что физические условия в оболочках — остатках вспышек сверхновых определяются сложным переплетением взаимодействий космических лучей, магнитных полей, очень горячей плазмы, образующейся за фронтом ударной волны, и погруженных в эту плазму плотных, сравнительно холодных газовых волокон. Таким образом, синхротронная теория полностью объяснила все особенности радиоизлучения остатков сверхновых. В частности, стала понятной наблюдаемая линейная поляризация радиоизлучения от Кассиопеи А, волокнистых туманностей в Лебеде и родственных объектов — остатков вспышек сверхновых. Эта поляризация достигает значительной величины, доходя в отдельных деталях до десятка процентов. Заметим, что тепловое радиоизлучение в условиях сравнительно слабых магнитных полей не может быть сколько-нибудь заметно поляризовано. Между тем синхротронное излучение, как можно понять, почти всегда должно быть поляризовано, так как в излучающем объекте всегда имеется физически выделенное преимущественное направление, связанное с магнитным полем! Только в тех случаях, когда магнитные поля в источнике распределены хаотично, причем масштаб однородностей поля намного меньше размеров источника, поток синхротронного излучения от последнего почти не будет поляризован. Объяснение поляризации источников космического радиоизлучения есть большое достижение синхротронной теории.

Однако любая теория только тогда может быть признана правильной, когда исходя из нее можно предсказать совершенно новое явление, которое после этого наблюдается. В истории астрофизики и радиоастрономии большую роль сыграло предсказание поляризации оптического излучения Крабовидной туманности, которое блестяще подтвердилось наблюдениями. Это предсказание было сделано на основе истолкования давно известного оптического излучения этой туманности как синхротронного, о чем подробно речь будет идти в следующем параграфе. Сейчас мы рассмотрим другое следствие синхротронной теории, позволяющее сделать важное предсказание, которое было подтверждено на опыте.

Остатки вспышек сверхновых представляют собой неограниченно расширяющиеся объекты, в конце концов рассеивающиеся в межзвездной среде. Туманность Кассиопея А, которая достаточно подробно описывалась выше, является молодым объектом. Облака газа, выброшенные при вспышке сверхновой, только едва начинают тормозиться межзвездной средой. Они почти полностью сохранили свою первоначальную скорость, приобретенную, во время взрыва. Наоборот, такие объекты, как волокнистые туманности в созвездии Лебедя, IС 443 и аналогичные им, представляют собой достаточно старые остатки вспышек сверхновых. Их линейные размеры в 5—10 раз превышают линейные размеры Кассиопеи А. Скорость их расширения сильно упала. Наконец, и это, пожалуй, самое интересное — мощность их радиоизлучения значительно меньше, чем мощность радиоизлучения Кассиопеи А. Мощность источника пропорциональна произведению квадрата расстояния до него на величину потока. Так как расстояние до волокнистых туманностей в Лебеде почти в четыре раза меньше, чем до Кассиопеи А, а поток радиоизлучения почти в сто раз меньше, то мощность радиоизлучения Кассиопеи А оказывается в полторы тысячи раз больше, чем у такого «старого» объекта, как волокнистые туманности в Лебеде! Таким образом, мы приходим к чисто эмпирическому выводу, что по мере расширения остатка вспышки сверхновой мощность его радиоизлучения сильно уменьшается. Еще в большей степени уменьшается поверхностная яркость «старых» остатков. Например, поверхностная яркость радиоисточника, связанного с волокнистыми туманностями, в сотню тысяч раз меньше, чем Кассиопеи А.

Между тем количество релятивистских электронов, ответственных за синхротронное излучение этих объектов, практически не уменьшается в течение их эволюции. Ведь релятивистские частицы как бы «заперты» в сдерживающем их запутанном магнитном поле, накрепко привязанном к расширяющимся газовым волокнам. По какой же причине происходит столь разительное уменьшение мощности и интенсивности радиоизлучения остатков вспышек сверхновых по мере их эволюции?

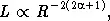

Этот вопрос исследовался автором настоящей книги в 1960 г. Оказывается, что по мере расширения радиотуманности должна уменьшаться напряженность магнитного поля. Можно ожидать, что в процессе расширения сохраняется значение магнитного потока, т. е. произведение квадрата радиуса радиотуманности на среднюю величину магнитного поля. Если это так, то магнитное поле такого объекта по мере его расширения должно меняться в первом приближении как R -2, где R — радиус радиотуманности. Есть еще две причины, ведущие к уменьшению мощности радиоизлучения. Первая состоит в том, что в процессе расширения области, в которой заключены релятивистские электроны, каждый из них уменьшает свою энергию обратно пропорционально радиусу области. Это явление вполне аналогично охлаждению газа при его расширении. Кроме того, будет непрерывно уменьшаться угол между направлением движения релятивистских электронов и магнитного поля. Так как для синхротронного излучения имеет значение только составляющая магнитного поля, перпендикулярная к направлению движения электрона [ 37 ] Поэтому в формулах для синхротронного излучения, приведенных на стр. 460, вместо H надо поставить H — составляющую поля, перпендикулярную к скорости релятивистского электрона. Обычно H близко к H, и эта поправка принципиального значения не имеет.

(например, если релятивистский электрон будет двигаться строго вдоль поля, он ничего излучать не будет), то это явление равносильно дополнительному уменьшению магнитного поля, что также приведет к уменьшению мощности синхротронного излучения остатков вспышек сверхновых.

Таким образом, есть несколько достаточно серьезных причин для непрерывного уменьшения мощности синхротронного излучения радиотуманностей по мере их расширения. Учет всех этих причин позволяет получить следующую простую формулу для зависимости мощности эволюционирующего источника синхротронного излучения от радиуса радиотуманности на адиабатической фазе расширения последней:

|

(16.14) |

где, как и раньше,  означает спектральный индекс источника. Средняя поверхностная яркость расширяющегося радиоисточника должна убывать по более «крутому» закону:

означает спектральный индекс источника. Средняя поверхностная яркость расширяющегося радиоисточника должна убывать по более «крутому» закону:

|

(16.15) |

Эта формула в первом приближении вполне удовлетворительно описывает уменьшение потока и яркости радиоизлучения от расширяющихся остатков вспышек сверхновых. Из нее, например, следует, что когда в процессе расширения линейные размеры Кассиопеи А станут равны современным размерам системы волокнистых туманностей в Лебеде, мощность ее синхротронного излучения упадет во много тысяч раз. Наоборот, когда остатки сверхновой, связанные с тонковолокнистыми туманностями в Лебеде, имели размеры современной Кассиопеи А, то принимая во внимание, что для этого источника  = 0 , 47, мощность его радиоизлучения должна была быть в несколько раз больше, чем у современной Кассиопеи А.

= 0 , 47, мощность его радиоизлучения должна была быть в несколько раз больше, чем у современной Кассиопеи А.

Интервал:

Закладка:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/146741/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)