Иосиф Шкловский - Вселенная, жизнь, разум

- Название:Вселенная, жизнь, разум

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Вселенная, жизнь, разум краткое содержание

Посвящена проблеме возможности существования жизни, в том числе и разумной, на других планетных системах. Вместе с тем книга содержит достаточно полное и доступное изложение результатов современной астрофизики. Книга получила первую премию на конкурсе Общества «Знание» на лучшую научно-популярную книгу. Пятое издание было переработано в соответствии с новой точкой зрения автора. Шестое издание, подготовленное к публикации Н. С. Кардашевым и В. И. Морозом, дополнено тремя статьями И. С. Шкловского.

Для широкого круга читателей со средним образованием.

(Примечание OCR: в книге около 120 рисунков и множество таблиц. Таблицы будут в тексте приведены полностью, рисунки к сожалению нет, из-за резкого увеличения размера выходного файла, что для интернета немаловажно.)

Шкловский И. С.

Вселенная, жизнь, разум / Под ред. Н. С. Кардашева и В. И. Мороза,

6-е изд., доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит., 1987

(Проблемы науки и техн. прогресса). — 320 с.

2 р. 10 к., 132000 экз.

Вселенная, жизнь, разум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

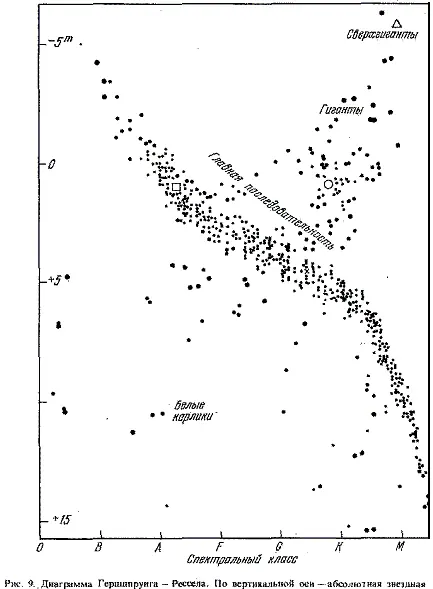

Количество точек на диаграмме «спектр—светимость», приведенной на рис 9, не дает правильного представления об относительном количестве звезд различных классов в Галактике. Так, например, звезд-гигантов с высокой светимостью на этой диаграмме непропорционально много по сравнению с «карликами» низкой светимости. Это объясняется условиями наблюдений: благодаря высокой светимости гиганты видны с очень больших расстояний, между тем как значительно более многочисленные карлики на таких расстояниях очень трудно наблюдать (если говорить о спектральных наблюдениях).

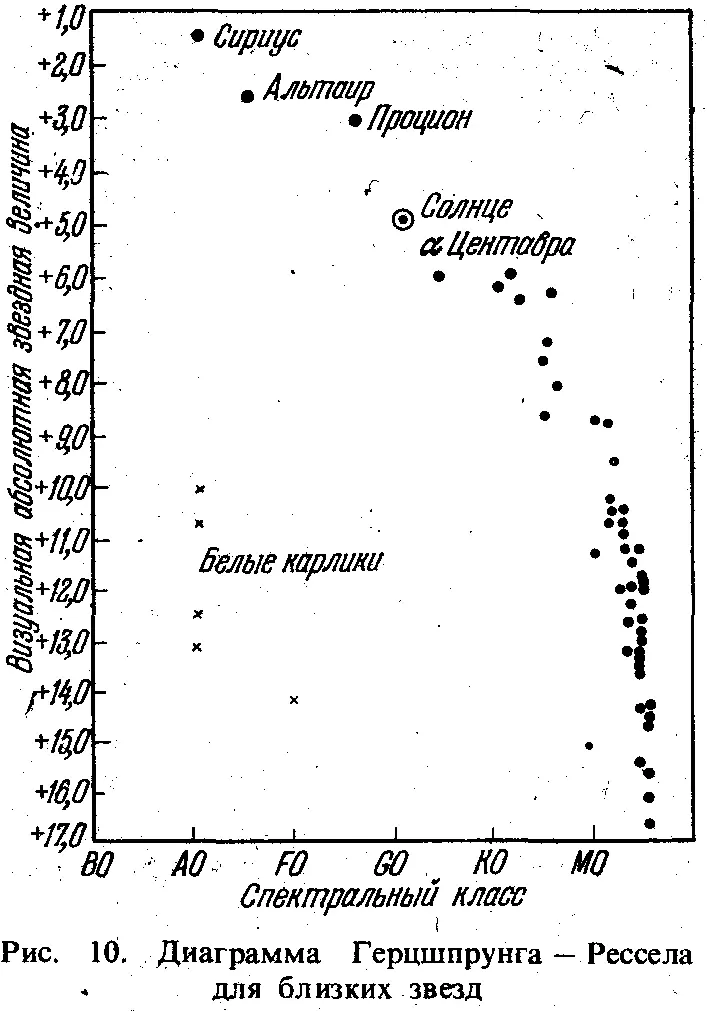

Некоторое представление об относительном количестве звезд разных последовательностей можно получить, если откладывать на диаграмме «спектр—светимость» все без исключения звезды, находящиеся от Солнца на расстоянии, не превышающем 5 пк (16,3 светового года). Такая диаграмма приведена на рис. 10. Обращает на себя внимание отсутствие хотя бы одного гиганта. Зато нижняя правая часть главной последовательности очень отчетливо выражена. Мы видим, что в этом сферическом объеме радиусом 5 пк (довольно типичном для Галактики) подавляющее большинство звезд слабее и холоднее Солнца. Это так называемые «красные карлики», лежащие на нижней правой части главной последовательности. На этой же диаграмме нанесено наше Солнце. Только три звезды (из примерно 50, находящихся в этом объеме) излучают сильнее Солнца. Это Сириус — самая яркая из звезд, видимых на небе, Альтаир и Процион. Зато на рис. 10 мы видим пять белых карликов. Из того простого факта, что в малом объеме радиусом 5 пк наблюдается столь заметное число белых карликов, следует, что число их во всей Галактике очень велико. Подсчеты показывают, что число белых карликов в нашей звездной системе по крайней мере равно нескольким миллиардам, а может быть, даже больше 10 млрд. (напомним, что полное количества звезд всех типов во всей Галактике около 150 млрд.) Число белых карликов в десятки тысяч раз больше, чем гигантов высокой светимости, столь обильно представленных на диаграмме, изображенной на рис. 9. Этот пример убедительно показывает, какую заметную роль в астрономии (так же как и в других науках о природе) играет наблюдательная селекция.

На диаграмме «спектр—светимость» (или «цвет—светимость»), кроме отмеченных главной последовательности и группировок красных гигантов и белых карликов, существуют и некоторые другие последовательности. Уже на рис. 9 намечается последовательность звезд, расположенная несколько ниже главной. Это так называемые «субкарлики». Хотя в окрестностях Солнца эти звезды сравнительно малочисленны, в центральных областях Галактики, а также в шаровых скоплениях количество их огромно. Субкарлики довольно слабо концентрируются к галактической плоскости, но зато очень сильно — к центру нашей звездной системы. По-видимому, они — самый многочисленный тип звезд в Галактике. Субкарлики отличаются от звезд главной последовательности сравнительно низким содержанием тяжелых элементов. Разница в химическом составе является причиной различия в светимостях при одинаковой температуре поверхностных слоев. (Радиусы звезд главной последовательности и последовательности субкарликов с одинаковой поверхностной температурой неодинаковы.)

То, что диаграмма «спектр—светимость» теснейшим образом связана с проблемой эволюции звезд, интуитивно чувствовалось астрономами сразу же после открытия этой диаграммы. Сначала считалось, что звезды в основном эволюционируют вдоль главной последовательности. По этим наивным представлениям первоначально образовавшаяся звезда представляет собой красный гигант, который, сжимаясь, увеличивает температуру, пока не превратится в «голубой гигант», находящийся в верхнем левом углу диаграммы «спектр—светимость». Эволюционируя вдоль главной последовательности, она становится «холоднее» и излучает меньше. Отголоском этих представлений является существующая и поныне у астрономов терминология: спектральные классы O, B, A и частично F называются «ранними», a G, K, M — «поздними». Если идти вдоль главной последовательности от спектральных классов O—B до K—M, то массы звезд непрерывно уменьшаются. Например, у звезд класса O массы достигают нескольких десятков солнечной, у звезд B — около 10.

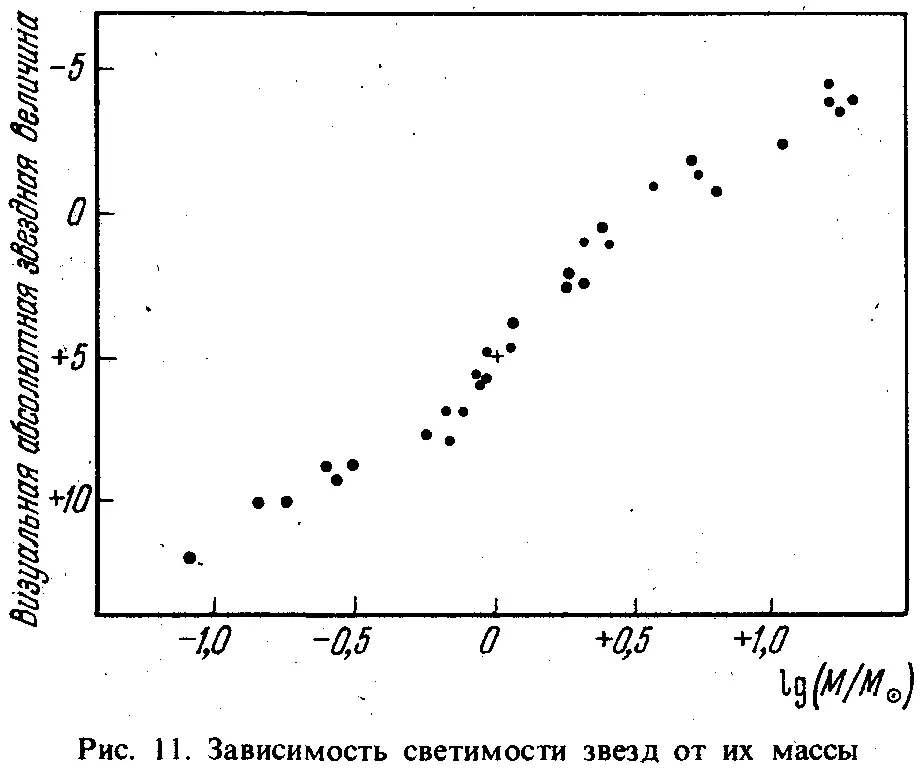

Солнце имеет спектральный класс G2 (см. рис. 10). У звезд более поздних классов, чем Солнце, массы меньше солнечной. У карликов спектрального класса M массы примерно в 10 раз меньше, чем у Солнца. Так как вдоль главной последовательности и масса и светимость непрерывно меняются, между ними существует эмпирическое соотношение. На рис. 11 приведена зависимость между массой и светимостью для звезд главной последовательности.

.

Если считать, что звезды каким-то образом эволюционируют вдоль главной последовательности, то необходимо сделать вывод, что они непрерывно теряют значительную часть своей первоначальной массы. Такие представления сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Хотя делались попытки построить теорию эволюции звезд вдоль главной последовательности на основе представлений о непрерывной потере ими массы, они оказались совершенно неудачными. (Разумеется, в отдельных случаях наблюдается выбрасывание вещества из поверхностных слоев звезд (например, при вспышках новых и сверхновых, а также в виде спокойного истечения, так называемого «звездного ветра»). Речь идет о невозможности объяснения эволюции звезд вдоль главной последовательности таким способом.) Правильная теория звездной эволюции, основанная на современных представлениях об источниках звездной энергии и на богатом наблюдательном материале, была развита в пятидесятых годах. Эта теория, успешно объяснившая диаграмму «спектр—светимость», будет обсуждаться в гл. 4.

3. Межзвездная среда

Согласно современным представлениям, звезды образуются путем конденсации весьма разреженной межзвездной газопылевой среды. Поэтому, прежде чем рассказать о путях эволюции звезд, нам придется остановиться на свойствах межзвездной среды. Этот вопрос имеет также самостоятельное значение для интересующей нас проблемы. В частности, решение вопроса об установлении различных типов связи между цивилизациями, находящимися на различных планетных системах, зависит от свойств среды, заполняющей межзвездное пространство, разделяющее эти цивилизации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: