Андрей Гришаев - Этот «цифровой» физический мир

- Название:Этот «цифровой» физический мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гришаев - Этот «цифровой» физический мир краткое содержание

Трагедия многих талантливых одиночек, которые пытаются переосмыслить или даже подредактировать официальную физическую картину мира, заключается в том, что они основывают свои построения отнюдь не на экспериментальных реалиях. Талантливые одиночки читают учебники – наивно полагая, что в них изложены факты. Отнюдь: в учебниках изложены готовенькие интерпретации фактов, адаптированные под восприятие толпы. Причём, эти интерпретации выглядели бы очень странно в свете подлинной экспериментальной картины, известной науке. Поэтому подлинную экспериментальную картину намеренно искажают – в книге приведено множество свидетельств о том, что ФАКТЫ частью замалчиваются, а частью перевраны. И ради чего? Ради того, чтобы интерпретации выглядели правдоподобно – будучи в согласии с официальными теоретическими доктринами. На словах у учёных мужей получается красиво: ищем, мол, истину, а критерий истины – практика. А на деле у них критерием истины оказываются принятые теоретические доктрины. Ибо, если факты не вписываются в такую доктрину, то перекраивают не теорию, а факты. Ложная теория оказывается подтверждена лживой практикой. Зато самолюбие учёных не страдает. Мы, мол, верной дорогой шли, идём, и идти будем!

Это не очередная «теория заговора». Просто каждый учёный понимает, что если он «попрёт против течения», то он будет рисковать репутацией, карьерой, финансированием…

Успехи современных технологий не имеют к физическим теориям почти никакого отношения. Раньше мы были хорошо знакомы с ситуацией, когда на глючном и сбойном программном обеспечении иногда удавалось сделать что-то полезное. Выясняется, что достойную конкуренцию продукции крутых парней из Рэдмонда могут составить физические теории. Например, Эйнштейн тормознул физику своими творениями конкретно лет на сто. И атомную бомбу сделали не благодаря теории относительности, а вопреки ей. Но проблема не только лично в Эйнштейне с эпигонами, которые вслед за мэтром принялись наперебой навязывать реальности свои надуманные «аксиомы» и «постулаты», «наваривая» на этом «научную репутацию» и «конкретные бабки». Всё гораздо серьезнее.

Добро пожаловать в реальный, то есть, «цифровой» физический мир!

Этот «цифровой» физический мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1.12. Квадратичный эффект Допплера в модели локально-абсолютных скоростей.

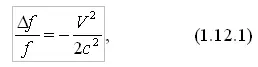

Согласно СТО, величина квадратичного эффекта Допплера есть

где f - частота излучения, V - скорость излучателя в системе отсчёта приёмника. Этот эффект ещё называют поперечным эффектом Допплера, поскольку он имеет место даже при движении излучателя, ортогональном к линии «излучатель-приёмник». Но термин «поперечный эффект Допплера», на наш взгляд, неудачен, поскольку эффект имеет место и при удалении-приближении излучателя.

Поскольку, согласно СТО, причиной квадратичного эффекта Допплера считается релятивистское замедление времени у движущегося объекта, то здесь со всей остротой возникает проблема: теория, построенная на относительных скоростях, оказывается бессильна ответить на вопрос о том, какой из двух рассматриваемых объектов движется, а какой покоится. Простейший пример: два космических аппарата обмениваются радиосигналами. В системе отсчёта первого аппарата, со скоростью V движется второй из них, значит, и «время замедляется» на втором – т.е. частота, принимаемая на первом аппарате, окажется уменьшена. Но в системе отсчёта второго аппарата, со скоростью V движется первый из них, значит, и «время замедляется» на первом – т.е. частота, принимаемая на нём, окажется увеличена. Это – пример внутреннего противоречия СТО, которое называется «парадоксом близнецов» (или «парадоксом часов»). Сей парадокс убил несколько поколений мыслителей, которым вдалбливали, что квадратичный эффект Допплера наблюдается на опыте в полном согласии с предсказаниями СТО. В действительности, этого согласия нет. Первые же эксперименты с транспортируемыми атомными часами ( 1.13) показали, что результаты их сличений, после действия «релятивистского замедления времени», принципиально однозначны – в полном согласии со здравым смыслом. Более того, эти результаты оказалось невозможно объяснить на основе концепции относительных скоростей. Для правильного расчёта, пришлось учитывать индивидуальные замедления хода у лабораторных и у транспортируемых часов, а затем брать соответствующую разность интервалов времени, отсчитанных теми и другими часами.

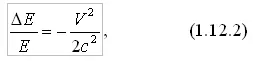

Такое положение дел легко и естественно следует из концепции локально-абсолютных скоростей ( 1.6). Согласно этой концепции, квадратичный эффект Допплера обусловлен отнюдь не «замедлением времени», а, по логике «цифрового мира», уменьшением частот квантовых пульсаций у движущихся частиц вещества – и, соответственно, сдвигами вниз квантовых уровней энергии в движущихся физических телах, только движение здесь следует понимать в локально-абсолютном смысле. Квадратично-допплеровские сдвиги квантовых уровней описываются формулой, аналогичной (1.12.1), а именно:

но роль V здесь играет локально-абсолютная скорость. Таким образом, квадратично-допплеровские сдвиги (1.12.2) квантовых уровней энергии в движущемся физическом теле являются объективным физическим признаком того, что тело движется с локально-абсолютной скоростью, равной V .

К вопросу о происхождении квадратично-допплеровских сдвигов (1.12.2), которые являются элементарным следствием закона сохранения энергии, мы вернёмся в 4.7. Сейчас же мы расскажем об экспериментах, в которых квадратичный эффект Допплера однозначно свидетельствует о несостоятельности концепции относительных скоростей и о справедливости концепции локально-абсолютных скоростей. Собственно, об одном из таких экспериментов – [Ч1], с использованием эффекта Мёссбауэра – мы уже рассказали в пункте 1.7; в этом эксперименте излучатель и приёмник двигались на лабораторном столе. Теперь расскажем об экспериментах, в которых использовались глобальные транспортировки атомных часов.

1.13. Что показали кругосветные транспортировки атомных часов.

В октябре 1971 г. Хафеле и Китинг проделали выдающийся эксперимент [Х2,Х3] с транспортируемыми атомными часами на цезиевом пучке. Четвёрку таких часов аккуратно сличили со шкалой времени Военно-морской обсерватории США (USNO), а затем, обычными пассажирскими рейсами, выполнили две кругосветные воздушные транспортировки этой четвёрки – в восточном и западном направлениях.

После каждой из этих кругосветок, четвёрку часов вновь сличали со шкалой USNO. Результирующие разности между показаниями часов и шкалой USNO воспроизведены на Рис.1.13.1 . Нулю оси абсцисс соответствует 0 часов Всемирного времени (UT) 25 сентября

Рис.1.13.1

1971 г. Трёхзначные цифровые метки – это индивидуальные номера часов из рабочей четвёрки, метка «Average» обозначает среднее по четырём разностям. Поведение этой усреднённой разности в окрестностях интервалов времени, приходившихся на транспортировки, воспроизведено на Рис.1.13.2 . Этот рисунок наглядно демонстрирует, как судили о дополнительных изменениях показаний, накопленных в ходе транспортировок. А именно: делали прогноз дрейфа усреднённой разности, и находили сдвиг между её прогнозным и фактическим значениями – на момент возобновления сличений.

Теперь – об интерпретации этих сдвигов. Считалось, что они были обусловлены совместным действием двух эффектов: гравитационным и кинематическим, т.е. релятивистским, замедлениями времени. Гравитационное замедление времени предсказывает общая теория относительности (ОТО) – согласно которой, на высоте время течёт несколько быстрее, чем на земной поверхности. Поэтому наземные часы должны монотонно накапливать отставание по сравнению с такими же часами, поднятыми на высоту – в частности, на борту самолёта. Расчётные величины вклада этого эффекта были примерно одинаковы для обеих кругосветок (см. Рис.1.13.3 ). Разбор феномена гравитационного изменения хода часов мы проведём ниже, в 1.14; здесь же мы сосредоточим внимание на кинематическом изменении хода часов.

Рис.1.13.2

Согласно СТО, движущиеся часы должны монотонно накапливать отставание по сравнению с такими же покоящимися часами. В рамках концепции относительных скоростей, Хафеле и Китингу предстояло решить нелёгкую проблему: сообразить, какая из двух групп часов – лабораторная, по которой формировалась шкала USNO, или транспортируемая четвёрка – двигалась, а какая покоилась. Не подумайте, дорогой читатель, что мы издеваемся, называя эту проблему нелёгкой. Это лишь на первый взгляд кажется, что лабораторные часы покоились, а двигались те часы, которых транспортировали. Если бы всё было так просто, то, в течение той и другой кругосветок, транспортируемые часы накопили бы примерно одинаковые кинематические отставания по сравнению с лабораторными часами. И, для обеих кругосветок, примерно одинаковыми оказались бы результирующие суммы гравитационного и кинематического эффектов. Но, взгляните ещё раз на Рис.1.13.2 : эти результирующие суммы для восточной и западной кругосветок оказались, в действительности, различны не только по величине, но и по знаку! Подтвердился вывод Айвса [А1] и Бильдера [Б2] о том, что верный расчёт релятивистского расхождения показаний у пары произвольно движущихся часов невозможен, если оперировать только их относительной скоростью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: