Глеб Анфилов - Бегство от удивлений

- Название:Бегство от удивлений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Анфилов - Бегство от удивлений краткое содержание

Книга рассказывает о рождении и развитии механики как науки, искавшей и ищущей ответы на самые простые и глубокие вопросы об устройстве природы.

Бегство от удивлений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одна из работ того времени стала особенно заметной вехой в развитии релятивистской физики. Речь идет о геометрической интерпретации идей теории Эйнштейна, о представлении ее в графиках и диаграммах. Автором этого оригинального подхода, ставшего затем неизменно принадлежностью и монографий, и учебников, и популярных брошюр, был немецкий математик Герман Минковский, один из старейших коллег Эйнштейна, его университетский учитель.

Стоит заметить, что Минковский не питал никакого интереса к личности Эйнштейна. Более того, старый профессор однажды объявил, что ни за что не поручил бы Эйнштейну разработку геометрической интерпретации его же теории по той причине, что Эйнштейн, как полагал Минковский, был человеком необязательным, ибо «вечно пропускал университетские лекции».

Это не помешало Минковскому быть энтузиастом эйнштейновских воззрений и великолепным их истолкователем.

В 1908 году, незадолго до смерти, Минковский прочитал в немецком научном обществе лекцию о мире, пространстве, времени, в которой произнес знаменитую фразу: «Отныне и навсегда пространство и время превращаются лишь в тени, и только некий род единства того и другого сохраняет независимое существование».

Очень коротко и упрощенно мы попробуем разобраться в интерпретации Минковского. Причем перед самыми ленивыми из читателей я вынужден извиниться: на ближайших страницах совершенно неизбежны не очень длинные (и, мне кажется, вовсе не трудные) рассуждения в духе школьных геометрических теорем [9] Те, кому совсем невмоготу чертить и рассматривать графики, могут пока пропустить эту и следующую главы.

.

Сперва несколько слов о совсем-совсем простом.

Что случилось на Октябрьской железной дороге такого-то числа с полуночи до шести часов утра?

Было довольно много всевозможных событий. Поезда отправлялись, встречались друг с другом, делали короткие и длинные остановки, прибывали в пункт назначения и т. д. Все это можно подробно выяснить в железнодорожном расписании — весьма сложной таблице со множеством граф, клеточек, слов, цифр. Но гораздо проще поступить иначе: взглянуть на графическую диаграмму движения.

График — очень удобная вещь. Вместо того, чтобы писать уйму слов и цифр, проводится линия на листе миллиметровки — и все, что нужно объяснить, объяснено.

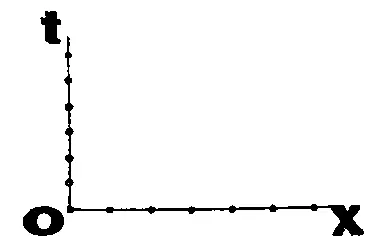

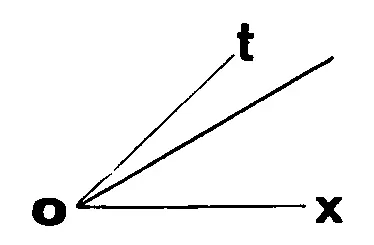

Вот, например, фраза: «Точно в полночь от перрона в Москве отошел экспресс, который двигался затем без остановок равномерно со скоростью сто километров в час и ровно в шесть часов утра прибыл в Ленинград». На графике это громоздкое изречение заменяется прямой линией.

В самом деле, диаграмма такова:

Ось х—условное изображение расстояния, которое проходит поезд. Ось t — геометрический образ времени движения. Обе оси поделены на единицы длины и времени в уменьшенном масштабе.

Сначала диаграмма пуста. Но вот пробило полночь, и из Москвы вышел экспресс. Через час он уже в ста километрах от Москвы, через два — в двухстах, и т.д.

Чтобы построить график, из точек оси х, соответствующих началам каждой новой сотни километров, проводим вспомогательные линии, параллельные оси t, а из точек начала каждого нового часа оси t — параллельные оси х.

Там, где соответствующие друг другу вспомогательные линии пересекутся, получатся точки графика. Поезд в них характеризуется двумя признаками: «там» и «тогда».

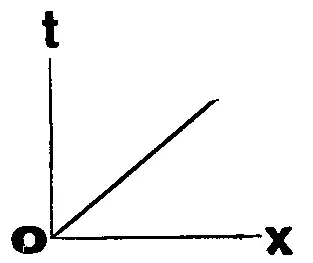

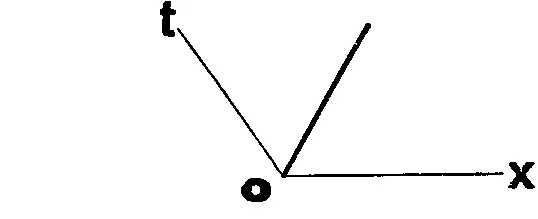

Пока все ясно, никаких трудностей. Легко согласиться, конечно, и с тем, что угол между осями не обязательно прямой. Если он тупой, график пойдет так:

Теперь храбро (хоть и чуть преждевременно, но это ради понятности) применим терминологию Минковского.

Точки графика — это мировые точки. Сам график — мировая линия. И, наконец, мир — нарисованная нами диаграмма.

Как видите, в старое слово «мир» Минковский вложил оригинальный физический смысл: графическое изображение на диаграмме событий сразу в пространстве и времени. Здесь это объединение пространства и времени чисто формальное, продиктованное требованием удобства и лаконизма. Но зато как велики эти удобства!

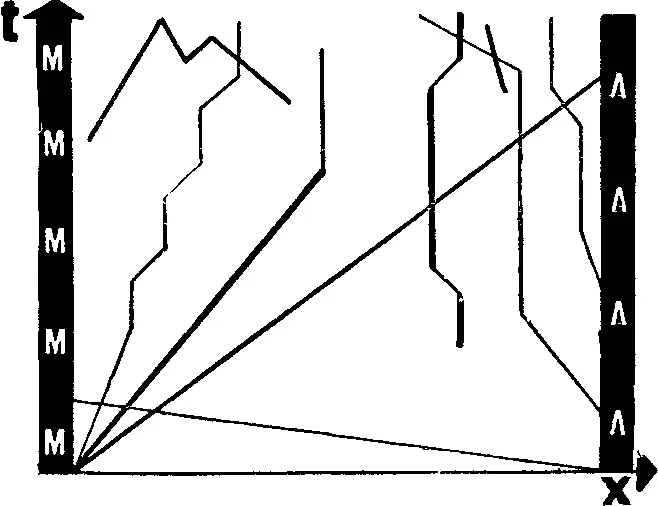

Предлагаю вам внимательно разглядеть следующую картинку:

Все события, происшедшие за четверть суток на Октябрьской дороге, нашли здесь точное отображение. Сэкономлена масса бумаги и типографской краски. Каждую мировую линию вы при желании расшифруете словами и цифрами, составив, таким образом, длинные перечни событий.

Есть тут поезда скорые, идущие быстро и почти без остановок; есть почтовый поезд, еле плетущийся, останавливающийся «у каждого куста»; есть товарняки, которые больше стоят, чем едут. Кроме того, есть нечто весьма быстрое — добравшееся из Ленинграда в Москву за час (я думаю, это самолет, летевший вдоль дороги).

На диаграмме хорошо заметен тот факт, что все в мире движется не только в пространстве, но и во времени. Движению только во времени дается выразительная интерпретация: мировая линия становится параллельна оси t. Вон, в середине, какой-то товарняк застрял в Бологом, но мировая линия его тянется вверх. Не сдвигаясь с места, он путешествует в будущее.

Такие же параллельные оси времени мировые линии можно было бы нарисовать и для рельсов, и для шпал, и для каждой станции. Я ограничился тем, что попросил нарисовать их только для Москвы и Ленинграда. Вышли не линии, а столбики — потому что оба города отнюдь не точки, а имеют внушительные размеры. Продвигаясь во времени, длины городов как бы размазываются в полоски.

Есть на последней диаграмме график с подвохом — специально, чтобы вы над ним подумали. Вон он в левом верхнем углу, что-то вроде буквы «М». Если нашли, задержите чтение и попытайтесь сообразить, какими словами, какой последовательностью событий можно его расшифровать. Стоп! Дальше пока не читать!

Думайте...

Кто сам догадался — молодец.

Этот график — не одна мировая линия, а четыре. Каждый прямой отрезок — особый поезд. Но идут они в разных направлениях. Первый слева — к Ленинграду, второй — к Москве, третий — тоже к Ленинграду, четвертый — к Москве. Первый встречается со вторым, второй выходит из одного пункта с третьим одновременно, но в разные стороны, а в конце своего пути встречается с четвертым. Почему такое раздробление? Во исполнение закона причинности. Если бы второй и четвертый поезда шли к Ленинграду, они двигались бы в обратном времени, путешествовали бы в прошлом. И прибыли бы в пункт назначения до ухода из пункта отбытия, что невозможно, ибо принцип причинности нерушим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: